Selinunte, veduta aerea del tempio C – Autore foto: Jorre (Jochen Reinhard) – Licenza: CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Recenti scavi sull’acropoli di Selinunte hanno portato alla luce un ambiente sacro intatto, corredato da un ricco deposito votivo.

Le ricerche in questione hanno consentito di acquisire nuovi materiali e dati sull’adyton del cosiddetto Tempio R. La scoperta è destinata a segnare una svolta nello studio delle dinamiche religiose greche della Sicilia arcaica, oltre che sull’architettura templare e sulle interazioni tra colonia greca, culti indigeni e trasformazioni sociali nella Magna Grecia.

Il sito di Selinunte

Selinunte, località situata sulla costa sud-occidentale della Sicilia, è senza dubbio uno dei siti archeologici più significativi del Mediterraneo. Sull’anno della fondazione dell’apoikìa gli studiosi sono divisi, in considerazione delle fonti antiche che ne parlano. Secondo Diodoro la città fu fondata da coloni greci provenienti da Megara Hyblaea verso la metà del VII secolo a.C. (651-650 a.C.) mentre Tucidide la riporta più avanti, collocandola intorno al 628/7 a.C. Qualche autore ipotizza che le date siano entrambe vere e riferite a due momenti diversi: quella più antica sarebbe collegata ai primi rapporti commerciali e di convivenza con gli indigeni, mentre quella successiva corrisponderebbe alla vera e propria ktìsis. Il centro divenne rapidamente una delle poleis più influenti della Magna Grecia grazie alla sua posizione strategica tra Occidente e Oriente.

Ma la sua storia fu breve, in quanto scomparve dallo scenario del Mediterraneo che contava quando venne conquistato dai cartaginesi nel 410/9 a.C. Così scrive Diodoro: “Questa città, che dalla sua fondazione era stata abitata per un periodo di duecentoquarantadue anni, fu dunque conquistata.” La polis, successivamente, fu usata come roccaforte, alternativamente, dai cartaginesi e dai siracusani fino al 250 a.C., per poi cadere nell’oblio.

Questa breve storia ha comunque lasciato importanti testimonianze, oggi visibili nell’omonimo parco archeologico, esteso su circa 270 ettari, che ospita spettacolari rovine di templi dorici, fortificazioni, aree sacre, case, necropoli e un’acropoli monumentale affacciata sul mare.

Le prime testimonianze archeologiche sono legate al frate domenicano Tommaso Fazello di Sciacca, che nel 1551 rinvenne i primi ruderi, ma fu tra il 1822 e il 1823 che, su autorizzazione del governo borbonico, iniziarono le esplorazioni sistematiche della zona ad opera degli architetti inglesi William Harris e Samuel Angell. Le attività di scavo fino a oggi hanno permesso di riportare alla luce non solo i colossali templi, ma anche ampi quartieri abitati, testimonianze commerciali, manufatti artistici e religiosi. L’area è divenuta un riferimento internazionale per lo studio dell’urbanistica, della religione e della vita quotidiana nelle colonie greche d’Occidente.

Selinunte, Tempio di Era (V sec. a.C.) – Autore foto: Hervé Simon – Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Le scoperte più recenti

Negli ultimi anni le indagini archeologiche hanno assunto un carattere interdisciplinare (architettura antica, restauro, archeometria, archeozoologia, archeobotanica, studio della ceramica, studio dei metalli, numismatica) e si sono avvalse di tecnologie sempre più avanzate che hanno contribuito a riscrivere la storia e a svelarne aspetti inediti. Ciò è accaduto anche a Selinunte con la recente scoperta dell’adyton del Tempio R e del suo deposito votivo.

Va dato merito, in particolare, all’attività condotta dall’Università di Milano, sotto la guida del prof. Clemente Marconi, in collaborazione con l’Institute of Fine Arts della New York University e coordinata dal locale Parco Archeologico, se la colonia greca continua a restituire nuove preziose informazioni sulla città antica, il suo sistema religioso e la sua società. Gli scavi condotti e gli studi architettonici, avviati nel 2007, hanno evidenziato una sequenza stratigrafica che risale fino all’Età del bronzo, in grado di fornire dati soprattutto sulla fase più antica dell’occupazione del sito, inclusa quella della colonizzazione.

Deposito di fondazione, punte di lancia – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

L’ adyton, il deposito votivo e il nuovo accesso monumentale

Nell’estate 2025 Selinunte torna al centro dell’archeologia internazionale grazie alla scoperta, da parte del suddetto team di ricerca, dell’adyton (dal greco ἄδυτον, “inaccessibile”, lo spazio più sacro e nascosto) del Tempio R (costituito da un oikos originariamente articolato in naos e adyton), considerato il più antico tempio monumentale di Selinunte in quanto datato al 570 a.C.

L’ambiente, nel quale anticamente veniva custodita la statua della divinità e si svolgevano i riti più riservati del culto locale, è stato individuato in fondo alla cella del tempio ed è stato rinvenuto in perfetto stato di conservazione. Come spiegato dal prof. Marconi, la struttura sacra, che era probabilmente associata al culto femminile di Demetra e Kore, divinità protettrici della fertilità e della comunità, con il suo ingresso era protetta da una transenna, in quanto riservata agli officianti, mentre la restante comunità di fedeli – in particolare le donne – poteva osservare i rituali e rivolgere preghiere da una zona antistante. Sempre secondo lo studioso, i vari rifacimenti del pavimento indicherebbero una sua intensa frequentazione.

Deposito di fondazione, punte di lancia – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

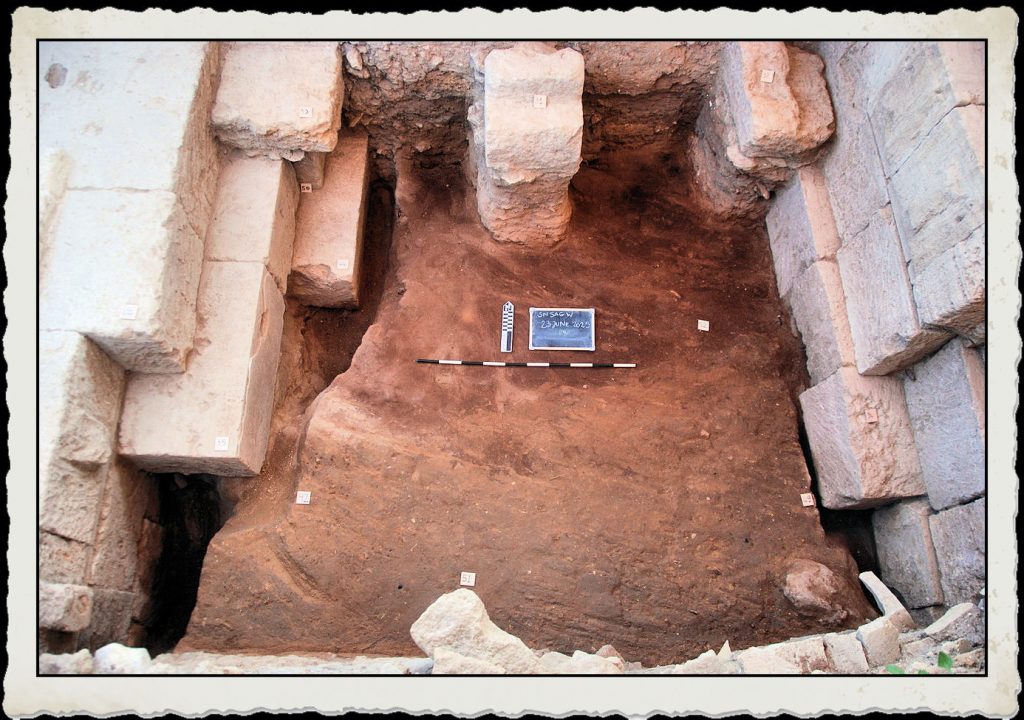

Durante l’indagine gli archeologi hanno individuato, lungo i muri interni del naos, anche un deposito votivo primario, non depredato, realizzato per celebrare il completamento dell’edificio, preziosissimo per la datazione e lo studio delle pratiche cultuali. Numerosi sono gli oggetti rinvenuti, alcuni dei quali particolarmente significativi perché potrebbero rivelare dettagli sui riti legati alla costruzione del Tempio R, come le 15 punte di lancia, pesi da telaio, preziose ceramiche e gioielli.

Aryballos – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

Fra i materiali ritrovati di particolare interesse vi è una sorta di anello, che i ricercatori definiscono unico nel suo genere (non un anello digitale, né un pendente), in argento, decorato a treccia e originariamente rivestito in oro. Il fatto che il prezioso oggetto sia stato trovato esattamente in asse con l’accesso all’adyton farebbe pensare, secondo i ricercatori, ad un’offerta importante, verosimilmente da parte di una donna di rango particolarmente legata al culto della dea templare.

Anello d’argento – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

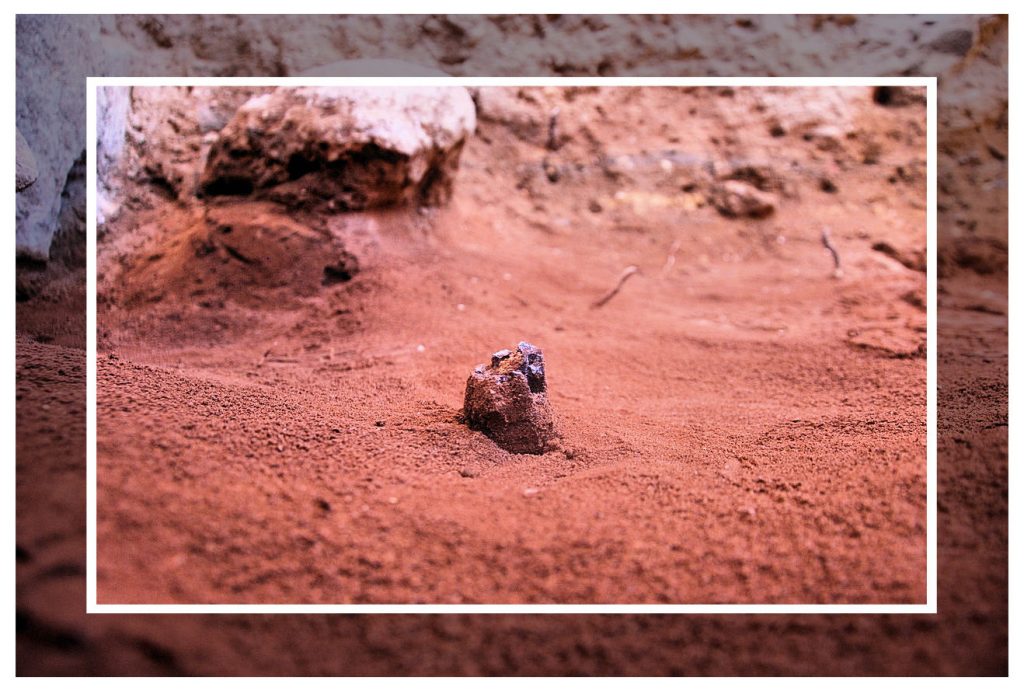

Il deposito, che sorge in posizione perfettamente allineata con l’accesso all’adyton, a ribadire il ruolo cardine di questo spazio nelle pratiche religiose cittadine, proprio perché intatto rappresenta un unicum che consente di ricostruire non solo le pratiche religiose, ma anche di comprendere la stratificazione sociale e spirituale di Selinunte nelle sue fasi più arcaiche. Un altro risultato di rilievo dell’ultima fase di scavo è l’individuazione, nei pressi di un grande accesso monumentale all’area, databile al VI secolo a.C., di un livello corrispondente ai primi anni di vita della fondazione greca, che comprende una grande cuspide di lancia in ferro, verosimilmente “defunzionalizzata”, cioè privata della lama e della punta, per renderla inefficiente, e conficcata nel terreno.

Punta di lancia infissa – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

Gli strati archeologici, dal periodo pre-ellenico fino al Medioevo, confermano una frequentazione religiosa continua e profondamente radicata sin dalla nascita della colonia, spostando ulteriormente verso nord l’estensione dell’acropoli: “L’importanza di questa scoperta risiede nel fatto di dimostrare come l’estensione del santuario da sud a nord sia stata definita fin dalla prima generazione di vita di Selinunte. Tale precoce occupazione dell’area a fini cultuali era già stata ipotizzata e trova ora una conferma archeologica.”, ha concluso il prof. Marconi.

Implicazioni e prospettive di studio future

La campagna di scavo del luglio 2025 sull’acropoli di Selinunte ha offerto nuovi materiali e dati sull’adyton del cosiddetto Tempio R, portando una svolta negli studi sull’architettura templare e sulle dinamiche religiose greche della Sicilia arcaica.

Una sezione di scavo – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

Le caratteristiche architettoniche riscontrate (materiali, tecnica muraria, presenza di altare e ruderi di decorazione) suggeriscono una progettazione fedele ai canoni ionico-dorici del VII-VI secolo a.C. e ne attestano l’uso continuativo. Inoltre, l’ambiente votivo ha restituito tracce che portano a una fotografia della società selinuntina arcaica in cui alle donne era affidato un ruolo centrale, come attestato da offerte femminili, manufatti di tessitura e preziosi.

Quindi, tale scoperta potrebbe ridefinire la narrazione tradizionale della pratica religiosa, confermando che i culti femminili – specie quello di Demetra e Kore, dee tipicamente associate a fertilità ed agricoltura – furono fondativi per la colonia e centrali nella costruzione dell’identità della polis; ma essa va anche oltre, perché dimostra come la dimensione pubblica e collettiva del sacro era in equilibrio con pratiche individuali e di genere.

Vaso invetriato – Foto (modificata) per gentile concessione dell’Institute of Fine Arts–NYU e dell’Università degli Studi di Milano – Copyright: Institute of Fine Arts–New York University

Dal punto di vista scientifico, il rinvenimento – documentato tramite scavo stratigrafico, rilievi 3D e analisi materiali – apre nuove linee di studio che non riguarderanno solo le tecniche costruttive e le fasi edilizie del tempio. Nuove datazioni relative ai depositi votivi potrebbero emergere dalle analisi tipologiche e, ove possibile, dalle indagini isotopiche (C14 su materiali organici e resti coprolitici), rendendo possibile la ricostruzione delle reti di scambio e dei circuiti di culto tra le colonie e la madrepatria (Corinto, Megara, ecc.). In conclusione possiamo dire che la rilevanza della scoperta va oltre l’interesse locale e costituisce un caso di studio emblematico per tutta la Magna Grecia, in grado di promuovere anche una riflessione più inclusiva sul ruolo delle donne, sulla religiosità arcaica e sulle dinamiche di integrazione tra mondo greco e substrato indigeno. L’apporto dei dati materiali, uniti a un’analisi approfondita delle conoscenze acquisite, potrebbe riscrivere la storia religiosa della Sicilia antica, dando valore non solo al patrimonio culturale della comunità locale, ma anche alla ricerca internazionale.

Specifiche foto dal web

Titolo: Selinunte Temple C aerial view

Autore: Jorre (Jochen Reinhard)

Licenza: CC BY 3.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Selinunte_Temple_C_aerial_view.jpg

Foto modificata

Titolo: Trinacria – Tempio di Era (V secolo a.C.), Selinunte

Autore: Hervé Simon

Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinacria_(26253766111).jpg

Foto modificata