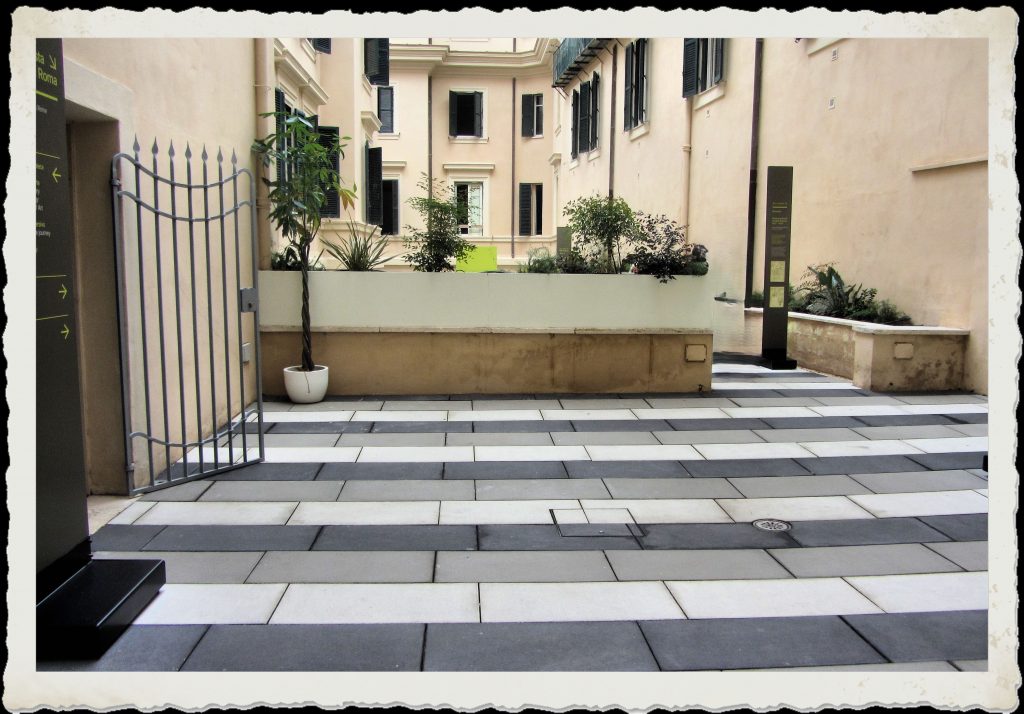

L’ingresso di ‘Cultura in Cantiere’ – Foto: Stefania Rega

In vista dell’apertura della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, all’interno dello storico edificio si sviluppa uno speciale percorso espositivo.

Un elegante palazzo pontificio, a pochi passi dal Quirinale

Nonostante Roma e gran parte delle città italiane siano notoriamente dotate di un ricchissimo patrimonio storico-artistico, così esteso da non poterlo rendere totalmente accessibile al pubblico, qualcuno deve avere pensato che, oltre ai musei, ai siti archeologici, ai palazzi d’epoca, alle chiese e alle basiliche, alle piazze e alle strade, si potesse offrire al pubblico anche la visita dei lavori che, una volta completati, restituiranno un antico edificio alla sua comunità. Stiamo parlando del Palazzo San Felice, costruito nella futura capitale d’Italia per ordine del Papa Pio IX intorno al 1860 in via Dataria, proprio davanti al Palazzo del Quirinale – all’epoca residenza pontificia – di cui l’edificio in questione doveva essere una dipendenza.

La nuova struttura fu eretta sopra un convento di cappuccini collegato alla vicina chiesa di San Bonaventura. L’unica testimonianza tuttora esistente di tale complesso è il nome. San Felice, infatti, fa riferimento al santo di Cantalice – un piccolo paese del Reatino – che nel secolo XVI, una volta entrato nell’ordine dei cappuccini, fu inviato come questuante proprio nel monastero di San Bonaventura, trascorrendo poi in questo luogo tutta la sua vita.

Il palazzo voluto da Pio IX fu costruito su progetto dell’architetto Filippo Martinucci. Era a due piani, con la facciata a bugnato liscio e un portale ad arco con colonne a sorreggere un balconcino. All’interno, l’edificio era dotato di un ampio cortile quadrato. Dopo un periodo di incuria e di utilizzo improprio (fu anche sede di una caserma), finalmente questo prezioso complesso è stato preso in carico dagli enti preposti alla cura e salvaguardia del patrimonio capitolino. Grazie a un progetto promosso dalla Presidenza della Repubblica e dal Ministero della Cultura, e realizzato dall’Agenzia del Demanio, il palazzo diventerà la nuova sede della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte.

Uno dei cortili – Foto: Stefania Rega

La complessa vicenda di una grande biblioteca, tra spostamenti e nuova sede

La storia della BiASA – la biblioteca in questione – è complicata come quella di quasi tutte le istituzioni italiane. Fondata nel 1875 e alloggiata nel Palazzo della Minerva, essa era ad uso esclusivo dei dipendenti del Ministero dell’Istruzione. In seguito fu trasferita nel Palazzo delle Assicurazioni a piazza Venezia e aperta ad una cerchia ristretta di studiosi qualificati. Intanto la sua dotazione si arricchiva di donazioni, come quella dello scrittore napoletano Rocco Pagliara e dell’archeologo Rodolfo Lanciani.

Per motivi di sicurezza, alla vigilia della seconda guerra mondiale l’istituzione fu trasferita nella palazzina degli uffici dell’Accademia d’Italia alla Farnesina, dove rimase fino al 1947. Negli anni Sessanta diventò biblioteca pubblica statale ma intanto il suo materiale era così cresciuto che nemmeno i lavori effettuati al Palazzo delle Assicurazioni prima del rientro furono sufficienti. Nel 1990 l’istituto fu chiuso. Tre anni più tardi fu riaperto ma ancora tra mille difficoltà logistiche.

Ora, finalmente sta per concretizzarsi il progetto di una nuova, prestigiosa sede per una biblioteca di cui un paese come l’Italia non può fare a meno.

Il progetto prevede 6.500 metri quadri a disposizione dei libri e della cultura – circa il doppio degli attuali – 14 chilometri di scaffali e un auditorium da 350 posti: il tutto all’interno di un palazzo storico posto nel cuore della città, a due passi dal Quirinale e da Fontana di Trevi. Il ‘regista’ a capo di questo lavoro ambizioso è Mario Botta, una delle firme più note dell’architettura mondiale, che si è offerto di curare la ristrutturazione del complesso, a titolo gratuito, per farne dono agli studiosi e ai cittadini italiani.

Le ‘tappe’ del percorso: da Cantiere Digitale alla Pianta di Roma del Nolli

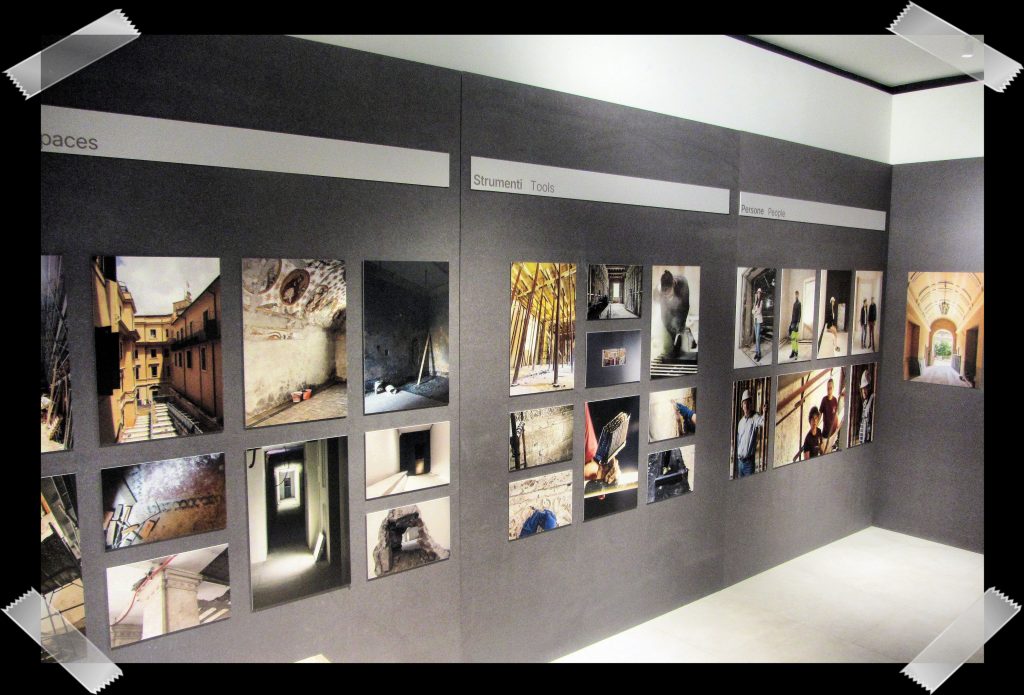

Nell’attesa dell’apertura della biblioteca, prevista per la fine del 2026, al pubblico viene offerta, come si diceva, la possibilità di vedere i lavori in corso. Il progetto si chiama, opportunamente, Cultura in Cantiere e sarà attivo fino al 28 dicembre 2025. Nello spazio ancora grezzo del complesso è stato allestito una sorta di museo multimediale. Il Cantiere Digitale, infatti, è uno spazio che documenta la trasformazione in atto grazie a ricostruzioni 4D – per osservare l’evoluzione del palazzo nel tempo – esperienze di realtà virtuale immersiva, fotografie a 360° e tour interattivi.

Il ‘Cantiere Digitale’ – Foto: Stefania Rega

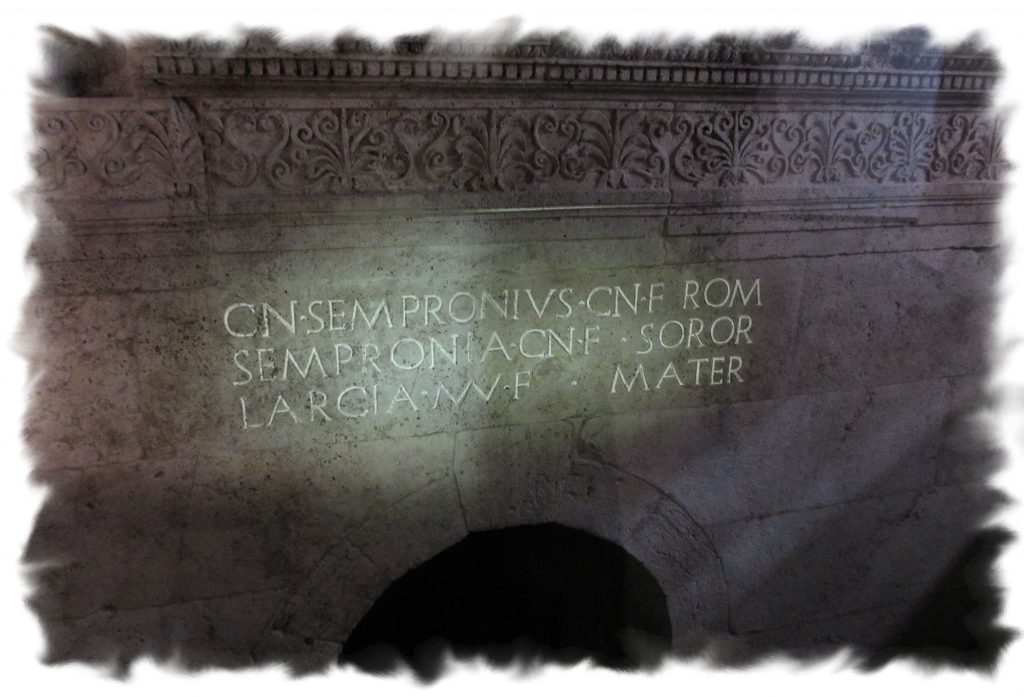

È stata anche allestita una sezione dedicata alla futura Biblioteca di Archeologia e Storia dell’Arte, che presenta modelli tridimensionali del progetto architettonico, prospettive visuali e planimetriche degli spazi, contenuti touch screen per esplorare la ricchezza della sua preziosa collezione e riscoprire Roma in stampe, volumi e manoscritti. Ma non finisce qui. Cultura in Cantiere offre anche la possibilità di ammirare in anteprima due piccoli tesori. Uno di essi è il Sepolcro dei Semproni. Si tratta di un’antica tomba risalente alla fine dell’età repubblicana (I secolo a.C.), dotata di una facciata in blocchi di travertino. Originariamente era eretta sopra un alto zoccolo, oggi interrato, dove si apriva l’arco di accesso vero e proprio. Da qui un corridoio voltato con blocchi di travertino, di cui oggi resta solo un piccolo tratto, portava alla cella dove furono deposti non solo i corpi, ma anche oggetti personali e offerte rituali. Sopra l’arco di ingresso si legge ancora chiaramente l’iscrizione: Cn[aeus] Sempronius Cn[aei] f[ilius] Rom[ilia] / Sempronia Cn[aei] f[ilia] soror / Larcia M[anii] f[ilia] mater. Quindi, i proprietari della tomba erano Gneo Sempronio, sua sorella e sua madre.

L’iscrizione sul ‘Sepolcro dei Semproni’ – Foto: Stefania Rega

Sopra l’epigrafe è perfettamente visibile un delizioso fregio a palmette con una cornice a dentelli e ovuli. Seppure protetto da un vetro, il sepolcro emana una certa aura mistica. Il secondo gioiello che Cultura in Cantiere regala è il piccolo oratorio con volta affrescata del 1500, scoperto solo nel 2012 e ancora in fase di studio. Dentro tale piccolissimo e stupefacente ambiente è ospitata un’altra meraviglia, ovvero la Pianta di Roma di Giovan Battista Nolli.

La cappella affrescata e, in basso, la mappa di Nolli – Foto: Stefania Rega

Le rilevazioni per quella che diventò una delle più importanti opere di cartografia urbana iniziarono nel 1736. La mappa fu pubblicata solo nel 1748 e ancora oggi, agli occhi di osservatori sottoposti alla visione di immagini con una frequenza mai raggiunta nella storia dell’umanità, essa incanta per la precisione e per la bellezza artistica.

Dettaglio decorativo della mappa di Nolli – Foto: Stefania Rega

La presenza del Sepolcro dei Semproni e della mappa di Nolli all’interno della sede avveniristica della Biblioteca di Archeologia e Storia dell’arte dà conto della profonda stratificazione storica della città di Roma. Visitare oggi questo cantiere significa assaggiare in anteprima il frutto di un progetto che unisce restauro, storia, archeologia e architettura.

[…] cappella dell’oratorio di Palazzo San Felice, a Roma, dov’è possibile assistere a Cultura in Cantiere fino al 28 dicembre – Foto: […]