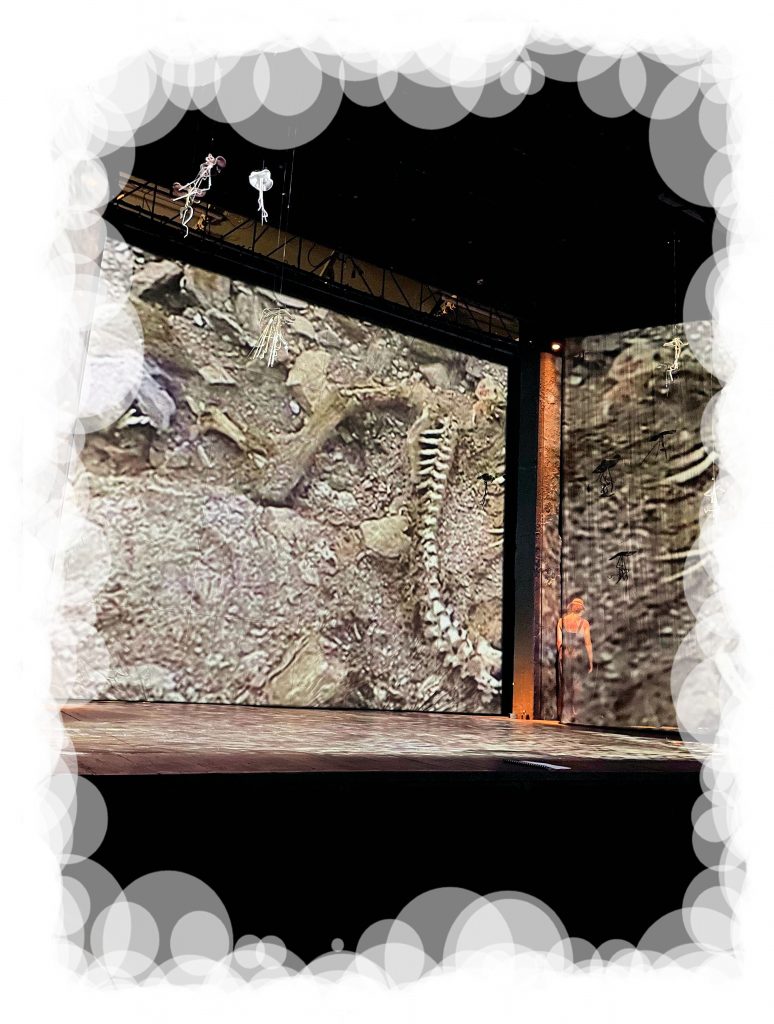

Una scena della rappresentazione – Foto: Mario Severino

La stagione 2025-2026 del teatro stabile d’innovazione Galleria Toledo, diretto da Laura Angiulli, si è aperta con un’opera che intreccia mito, politica e poesia in un affresco scenico di grande forza visionaria.

a cura di Mario Severino

Una suggestiva metafora in scena: l’acqua

C’era una volta un fiume, scritto e diretto da Alina Narciso e interpretato da Alessandra Borgia, andato in scena dal 26 al 28 settembre scorso alla Galleria Toledo, è uno spettacolo che guarda a un futuro distopico per interrogare il nostro presente, restituendoci la nostalgia per un tempo più umano.

Al centro della narrazione, liberamente ispirata ai frammenti poetici di Teresa Melo (La Sombra Protectora) e Lucía Rojas Maldonado (Río), c’è l’acqua: bene vitale trasformato in privilegio, monopolizzato da multinazionali che concedono ai popoli solo pochi litri al giorno. In questa realtà arida e spietata, una giovane donna si trova, suo malgrado, a guidare la rivolta. Ma il racconto non procede secondo i canoni della cronaca: è un tessuto di memorie, testimonianze, ricordi personali e collettivi che diventano mito contemporaneo, in cui la privazione diventa parabola e la resistenza assume la forma di rituale.

Una scena della rappresentazione – Foto: Mario Severino

I protagonisti: meduse, uccelli e divinità

Le installazioni e gli oggetti scenici di Liudmila López Domínguez, in collaborazione con Rosario Squillace, ampliano questa dimensione, innestando nell’immaginario elementi provenienti dal suo percorso artistico – meduse, tentacoli, torri di controllo – che rimandano ai temi del potere e della vulnerabilità. I costumi di Violetta Di Costanzo, invece, accompagnano la narrazione con tessuti e forme che evocano un paesaggio sospeso tra arcaico e contemporaneo.

A sostenere la parola e il corpo in scena ci sono le musiche dal vivo della compositrice cubana Sandra Agüero Quesada (voce e basso), affiancata da Marco Di Maria (sassofono e fisarmonica) e Giovanni Imparato (percussioni). Una trama sonora che non accompagna, ma attraversa e contamina il racconto, fondendo memoria popolare, ritualità e tensione contemporanea.

Alessandra Borgia dà voce e corpo a un personaggio che è insieme individuo e collettività, radice e futuro: la sua recitazione si muove tra testimonianza, lirismo e gesto politico. Non si tratta di solo teatro, ma di una drammaturgia delle immagini che si nutre di simboli e archetipi. Da un lato il Simurgh della tradizione persiana, l’uccello che viveva sull’albero Tūbā facendo cadere i semi di tutte le piante selvatiche: creatura con penne magiche dai poteri taumaturgici, simbolo di unione tra umano e divino. Dall’altro la Mefite appenninica, antica divinità italica legata alle acque, invocata per la fertilità e la fecondità femminile, poi associata a esalazioni sulfuree, fenomeni vulcanici e percorsi della transumanza, lungo i quali sorgevano santuari a lei dedicati. Due figure lontane che qui dialogano, evocando la necessità di un ritorno al sacro naturale (oggi spesso violato e negato) e sottolineando l’urgenza di politiche di tutela ambientale, gestione sostenibile delle risorse idriche e rigenerazione dei territori.

Una scena della rappresentazione – Foto: Mario Severino

I ‘riflettori’ sulla tematica ‘fiume Tammaro‘

Le fotografie e i video di Salvatore Esposito, provenienti dal progetto Mefite presentato al Gibellina Photoroad 2023, trasformano il teatro in un paesaggio sospeso tra installazione e racconto: un deserto che vibra di miraggi, riflettendo la progressiva desertificazione del fiume Tammaro, affluente del Calore Irpino. Esso, secondo documenti ufficiali del giugno 2022, risulta «quasi in secca» in diversi tratti, soprattutto nei pressi della diga di Campolattaro, dove non viene rispettato il deflusso minimo vitale, fondamentale per la sopravvivenza dell’ecosistema. Le installazioni visive restituiscono un paesaggio arido, attraversato da sorgenti e vapori tossici. In vari punti del letto del fiume, soprattutto nell’alto corso, emergono infatti sorgenti termali e solfuree; l’area, geologicamente collegata all’Appennino campano-molisano, rilascia idrogeno solforato, un gas che può risultare letale per uomini e animali. Non a caso, secondo la tradizione popolare e alcune interpretazioni moderne, il Tammaro e altre zone solfatariche della Campania furono percepiti come passaggi verso l’Ade, richiamando le descrizioni di Plinio e Strabone sui “luoghi infernali” della regione.

Una scena della rappresentazione – Foto: Mario Severino

Un valido progetto artistico di respiro internazionale

Lo spettacolo, che nasce da un percorso lungo e site-specific, è una produzione Metec Alegre e Veo_Islas; inoltre, rientra nelle attività della Residenza Artistica finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU, mirata alla rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici. Dopo la prima italiana a Napoli, la pièce debutterà al Teatro Amaya di Madrid nel marzo 2026, a conferma della sua vocazione internazionale e del suo impegno a promuovere la riflessione su sostenibilità, tutela dei territori e gestione consapevole delle risorse naturali. C’era una volta un fiume è un atto poetico e politico insieme: un rito collettivo che richiama il mito e la memoria per denunciare lo sfruttamento contemporaneo, ma soprattutto un invito a custodire ciò che ci rende umani – il rapporto con l’acqua, la natura, la comunità. Un viaggio attraverso deserti reali e simbolici, in cerca di un fiume che scorra ancora dentro di noi.