La caldera del vulcano Tambora – Autore foto: Jialiang Gao – Licenza: CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Cosa si può fare se il tempo è brutto secondo i poeti inglesi dell’Ottocento.

Le incredibili e insolite conseguenze di un’eruzione

Nel 1815, il Tambora, vulcano sull’isola di Sumbawa nell’attuale Indonesia, diede prova della sua incredibile potenza con un’eruzione violentissima. A causa dell’enorme quantità di anidride solforosa immessa nell’atmosfera, circa 70 milioni di tonnellate, l’esplosione impedì ai raggi solari di raggiungere la Terra e causò pesanti cambiamenti climatici che durarono fino all’anno successivo.

Il 1816 fu così freddo da essere denominato “l’anno senza estate”. Le temperature insolitamente basse non colpirono solo le regioni asiatiche, ma arrivarono fino al Nord America e all’Europa. Si registrarono gelate e nevicate anche in primavera sia negli Stati Uniti sia in Canada. In Europa le gelate e le piogge abbondanti distrussero tutti i raccolti e provocarono una gravissima carestia in tutto il continente.

Pur tuttavia, la violenza del Tambora ebbe qualche conseguenza positiva. Tra gli effetti più curiosi si può ascrivere all’eruzione del vulcano asiatico l’invenzione della bicicletta, in quanto la moria degli animali da trasporto dovuta al freddo e alla fame spinse verso la realizzazione di un mezzo alternativo. Anche i tramonti immortalati dal grande paesaggista inglese William Turner devono i loro colori straordinari alle ceneri del Tambora.

William Turner, ‘Valle d’Aosta: tempesta di neve, valanga e temporale’ (1836) – Art Institute of Chicago – Autore foto: Sharon Mollerus – Licenza: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

A Ginevra il ‘top’ della borghesia vittoriana

Nell’estate del 1816 a Ginevra il freddo fu così intenso da compromettere il soggiorno di un gruppo di ospiti assai illustre. Nel maggio di quell’anno, Mary e Percy Shelley, insieme alla sorellastra di Mary, Claire Clairmont, si diedero appuntamento nella capitale svizzera con il poeta Lord Byron, che arrivò insieme al suo medico personale, l’italo-inglese John Polidori, e affittò Villa Diodati, una dimora appartenuta anche a Milton.

I cinque rappresentavano degnamente la ricca borghesia inglese vittoriana. Erano estremamente colti e avvezzi ai salotti letterari. Avevano molto in comune e le loro vite intrecciarono una fitta rete fatta di legami sentimentali, amicali e artistici.

Villa Diodati – Autore foto: Robertgrassi – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Percy e Mary Shelley: due anime ribelli

Ma chi erano questi intellettuali?

Percy Shelley è stato uno dei maggiori poeti romantici inglesi, autore di famosissime odi, di poemi narrativi e di saggi. Fu un ribelle per tutta la vita, a partire dall’espulsione che si procurò quando era studente all’Università di Oxford. Si sposò giovanissimo con Harriet Westbrook, con la quale ebbe due figli, ma quando cominciò a frequentare la casa del filosofo londinese William Godwin conobbe la figlia Mary e se ne innamorò. Quest’ultima era una donna colta e intelligente, che aveva assorbito non solo la filosofia liberale del padre – come lo stesso Percy del resto – ma anche le istanze femministe della madre Mary Wollstonecraft. Scrisse numerosi romanzi di argomento storico e fantascientifico e una storia per bambini.

I due amanti, Mary e Percy, fuggirono in Francia nel 1814. Lo scandalo nella rigida società vittoriana fece molto rumore. Ma i due formavano una coppia perfetta e non avevano nessuna paura di andare contro corrente. Girarono l’Europa per diversi anni, fino ad approdare in Italia nel 1818. Vissero in varie città – Venezia, Livorno, Roma, Napoli –, prima di stabilirsi a Lerici, in Liguria. Da lì, un giorno, Percy uscì in barca con l’amico Edward Williams e non fece più ritorno. Il suo cadavere fu restituito dalle acque qualche giorno dopo: era il mese di luglio del 1822. Percy avrebbe compiuto 30 anni il mese successivo.

Mary, che aveva preso il cognome Shelley nel 1816, dopo la morte della prima moglie di Percy e il loro matrimonio, una volta vedova restò in Liguria per qualche anno e poi fece ritorno a Londra. Visse prendendosi cura dell’unico figlio di Percy ancora in vita, Percy Florence, scrivendo e occupandosi della pubblicazione delle poesie del defunto marito. Morì a 53 anni, nel 1851.

Richard Rothwell, ‘Mary Wollstonecraft Shelley’ (1840) – National Portrait Gallery (London) – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Claire Clairmont e Lord Byron: un amore difficile

Claire Clairmont era la figlia di Mary e Charles Clairmont. Quando la madre sposò William Godwin, vedovo di Mary Wollstonecraft, Claire diventò la sorellastra di Mary Godwin. Provò anche lei la carriera letteraria ma le mancava il talento di Mary. A Londra conobbe Lord Byron, eminente poeta inglese, e intrecciò con lui una difficile relazione sentimentale. Restò incinta e provò a usare la gravidanza per forzare la mano del poeta, che però aveva già diversi legami in corso. L’appuntamento a Ginevra del 1816 fu organizzato da Mary e Percy Shelley proprio per affrontare il problema della gravidanza di Claire. La relazione tra lei e Lord Byron riprese con questo incontro in Svizzera ma lui rifiutò di formalizzarla. La bimba nacque l’anno successivo a Bath. Qualche anno dopo fu affidata al padre, e Claire iniziò un lungo vagabondaggio che la portò a Firenze, a Vienna, a Dresda, perfino in Russia, a lavorare come istitutrice. Trascorse gli ultimi anni a Firenze, dove morì nel 1879.

All’età di dieci anni, George Gordon Byron ereditò da un prozio il titolo di Lord e una discreta ricchezza. Fu uno studente estremamente brillante e un poeta precoce. Scrisse decine di opere in versi, anche per il teatro, e incarnò splendidamente l’ideale del dandy: elegante, raffinato e dall’oratoria preziosa. Come l’amico Shelley, però, anche lui era un’anima ribelle. La sua condotta sregolata nella vita sentimentale – segnata da relazioni con numerose donne, tra cui la sorellastra, e anche qualche uomo – le sue battaglie politiche nella Camera dei Lord (a cui aveva diritto grazie al titolo nobiliare) e altri scritti di indirizzo liberale gli causarono l’ostracismo dell’aristocrazia vittoriana. Nel 1816, si separò dalla moglie Anne Milbanke e lasciò l’Inghilterra. Non sarebbe tornato mai più. Viaggiò in Europa e si fermò a lungo in Italia. Qui frequentò – oltre a moltissime donne – i patrioti italiani, fino ad unirsi alla Carboneria ed essere costretto a nascondersi dopo il fallimento dei moti del 1820-21. Partì per la Grecia, che a quel tempo combatteva per liberarsi dal giogo dell’Impero Ottomano. Anche in quel caso si unì ai patrioti ellenici, si recò a Missolungi dove però improvvisamente morì, forse per una febbre reumatica. Era il 1824: Lord Byron aveva 36 anni.

Theodoros Vryzakis, ‘Lord Byron accolto a Missolungi’ (1861) – Galleria Nazionale e Museo Alexandros Soutzos di Atene, sede distaccata di Nauplia – Foto: Giorgio Manusakis

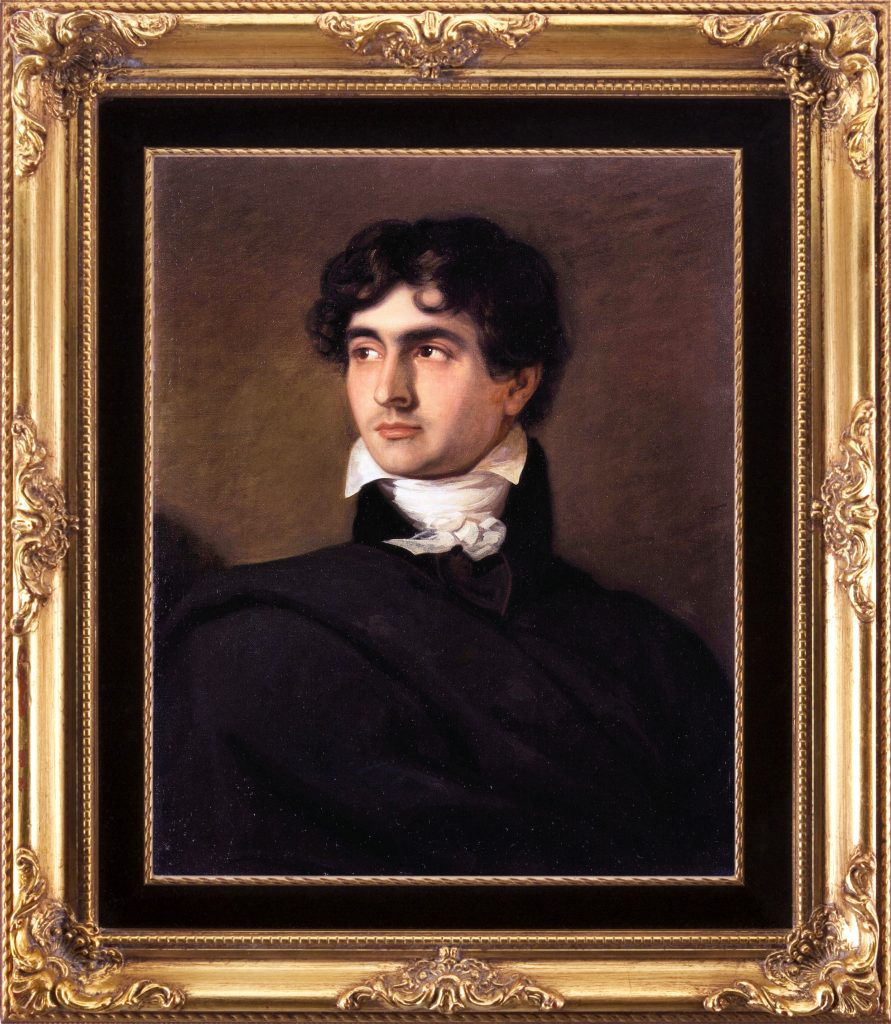

Polidori: un intellettuale sui generis, tra medicina e religione

Infine, John Polidori. Figlio di un letterato toscano e di una istitutrice inglese, Polidori si laureò in medicina ad Edimburgo e divenne presto il medico personale di Lord Byron. Sua sorella Francis sposò Gabriele Rossetti con il quale mise al mondo il pittore simbolo del preraffaellismo europeo, Dante Gabriel Rossetti, e la poetessa Christina Rossetti. Una volta terminato l’impegno con Lord Byron, Polidori viaggiò brevemente in Italia, poi tornò in Inghilterra dove provò la carriera ecclesiastica, ma la natura poco ortodossa dei suoi scritti su temi religiosi costituì un veto insormontabile. Cadde in depressione e morì nel 1821, aveva 26 anni.

F.G. Gainsford, ‘John William Polidori’ (tra il 1805 e il 1822) – National Portrait Gallery (London) – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Gli ideali della Rivoluzione francese come premessa di grandi opere letterarie

Il gruppo di Ginevra, come si vede, non era esattamente composto da persone ordinarie. Provenivano tutti da famiglie colte, anche se ebbero qualche problema economico di tanto in tanto. Nati alla fine del XVIII secolo, crebbero all’ombra delle idee libertarie e repubblicane della Rivoluzione Francese. Contro le regole ferree della società vittoriana, estremamente conservatrice e bigotta, fecero un’opposizione tenace. Non solo con i loro scritti, ma con la loro stessa vita. Escluso Polidori, ebbero tutti relazioni fuori dal matrimonio, anche contemporaneamente, e rapporti omosessuali. Ebbero più figli fuori dal matrimonio. Lord Byron fu attivo nei moti rivoluzionari di quegli anni; Mary Shelley portò avanti con i suoi saggi le idee femministe di sua madre; Percy Shelley utilizzò parte della ricchezza di famiglia per migliorare le condizioni di vita delle classi più povere. La violazione delle norme sociali e delle regole era il modo di vivere che avevano scelto fin da giovanissimi. Ma erano anche persone dotate di un grande talento letterario.

Nelle serate fredde e piovose della primavera ginevrina del 1816 possiamo immaginarli raccolti intorno al camino della Villa Diodati a parlare di filosofia, letteratura, scienza e religione.

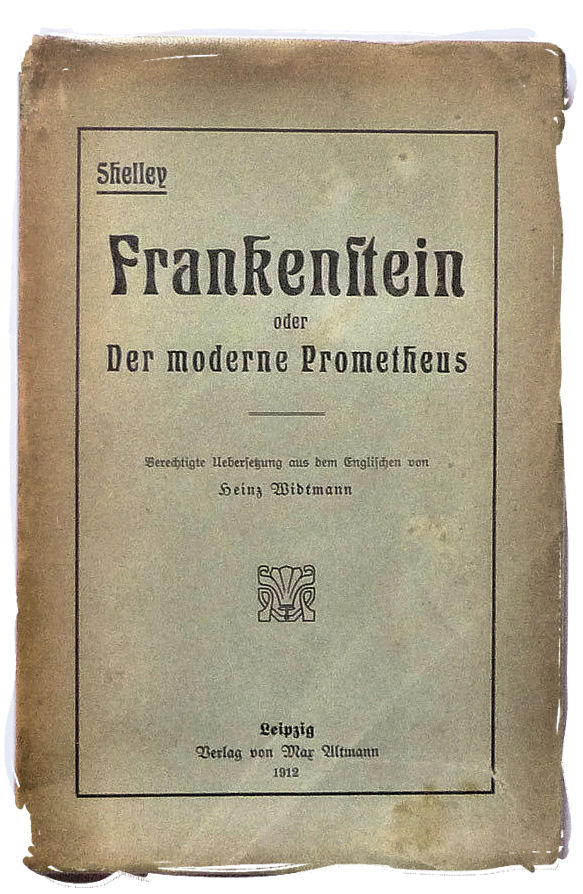

Il gatto e il camino – Foto: Menandros Manousakis

Dal diario di Polidori sappiamo che una sera Lord Byron lesse ai suoi ospiti alcuni racconti gotici da Fantasmagoria, e tanto bastò. L’atmosfera evocata da questa antologia accese la scintilla della creatività. Lord Byron propose al gruppo di amici di scrivere ciascuno un racconto di fantasmi o di qualche potenza soprannaturale. La risposta a questa quasi scherzosa sfida portò alla nascita di una pietra miliare della narrativa gotica, Frankenstein, di Mary Shelley, e al capostipite, seppur poco noto, del genere vampiresco, Il vampiro di John Polidori. L’embrione dei racconti generati dallo stimolo di Lord Byron necessitò di qualche anno e di un discreto lavoro di sviluppo e cura prima di diventare le opere che conosciamo oggi.

Il libro ‘Frankenstein’ in una edizione stampata a Lipsia nel 1912 – Autore foto: Woodland987 – Licenza: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Mary Shelley pensò per vari giorni al racconto che avrebbe potuto scrivere per rispondere alla sfida dell’amico, e solo in seguito ad un sogno inquieto la sua immaginazione iniziò a farle intravedere la storia di uno studente che riusciva a dare vita ad un cadavere. In seguito a vari rimaneggiamenti, finalmente, nel 1818, esce la prima edizione di Frankenstein. Essa era anonima ma la prefazione portava la firma di Percy Shelley, il quale per diverso tempo fu ritenuto l’autore del romanzo. In realtà, già la pubblicazione del 1823 portava il nome di Mary Shelley come autrice, confermato nell’edizione definitiva del 1831. Nel corso del tempo gli studiosi hanno dibattuto a lungo su quale fosse stato il contributo di Percy alla stesura del romanzo, se non altro per scongiurare la scomoda necessità di lodare una donna per aver scritto un’opera di grande valore. Tuttavia, confrontando i manoscritti, gli studiosi sono ormai concordi nel considerare Mary Shelley come l’unica autrice del libro e nel riconoscere al marito Percy solo interventi marginali, pari se non inferiori a qualsiasi editor di una moderna casa di edizione.

Il racconto che John Polidori elaborò per rispondere alla sfida di Lord Byron introduce un tipo di vampiro con caratteristiche nuove rispetto al personaggio noto fino a quel momento. Ispirandosi proprio a Lord Byron, Polidori immaginò un uomo elegante, con un titolo nobiliare, perfettamente mimetizzato nel mondo degli uomini, soprattutto tra i membri dell’alta società. Il racconto fu pubblicato per la prima volta nel 1819 sulla rivista New Monthly Magazine e fu erroneamente attribuito proprio a Lord Byron, che smentì con decisione. Il merito di questo breve testo è di aver modificato i tratti del vampiro popolare e di aver fornito un modello letterario al più grande dei romanzi vampireschi, Dracula, che Bram Stoker pubblicherà qualche decennio più tardi.

Una edizione del ‘Dracula’ di Bram Stoker – Foto: Stefania Rega

Dalla fucina di Villa Diodati tre valori fondamentali

La creatività è una facoltà umana che non manca mai di manifestare il proprio fascino un po’ misterioso. Non appartiene a tutti, e si esprime in modi e tempi diversi per ciascuno. Non può essere insegnata, né appresa, ma può essere stimolata, sviluppata, indirizzata. Soprattutto, ha bisogno del talento per esprimersi e diventare arte. Una creatività senza talento è monca. Nel caso di Villa Diodati, un sasso fu lanciato in uno stagno e le onde si propagarono solo laddove l’acqua incontrò, oltre alla creatività e al talento, anche un terzo fattore parimenti indispensabile: la volontà. Mary Shelley e John Polidori accettarono la sfida di Lord Byron e la portarono avanti con determinazione, sfruttando ognuno il talento e la creatività nella misura e nei modi in cui ne disponevano. Le due prove sono diverse per potenza narrativa e immaginativa, per tecnica e per incisività. Ma restano l’espressione di ciò che la volontà creatrice può fare anche approfittando solo di un’occasione ordinaria.

Specifiche foto dal web

Titolo: Caldera Mt Tambora Sumbawa Indonesia

Autore: Jialiang Gao (peace-on-earth.org)

Licenza: CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caldera_Mt_Tambora_Sumbawa_Indonesia.jpg

Foto modificata

Titolo: Joseph Mallord William Turner, Valley of Aosta Snowstorm, Avalanche, and Thunderstorm 1836-37

Autore: Sharon Mollerus

Licenza: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Joseph_Mallord_William_Turner,_Valley_of_Aosta_Snowstorm,_Avalanche,_and_Thunderstorm_1836-37_1_27_18_-artinstitutechi_%2838932724190%29.jpg

Foto modificata

Titolo: Villa diodati 2008.07.27

Autore: Robertgrassi

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Villa_diodati_2008.07.27_rg_5.JPG

Foto modificata

Titolo: Mary Wollstonecraft Shelley Rothwell

Autore: Richard Rothwell

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mary_Wollstonecraft_Shelley_Rothwell.tif?page=1

Foto modificata

Titolo: John William Polidori by F.G. Gainsford

Autore: F.G. Gainsford

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_William_Polidori_by_F.G._Gainsford.jpg

Foto modificata

Titolo: Frankenstein

Autore: Woodland987

Licenza: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frankenstein.jpg

Foto modificata