Xilografia che illustra un’esecuzione mediante rogo, illustrazione tratta da un libro della metà del XIX secolo – Licenza: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Molte culture e civiltà della storia riconoscono alle streghe la capacità di volare.

a cura di Mario Severino

Il volo delle streghe e le sue sfumature

L’antropologo britannico Rodney Needham sostiene che il volo delle streghe sia un modo per esprimere il loro potere e la loro capacità di portare il maleficum a tutti coloro che si pongono sulla loro strada. Esso rappresenta, inoltre, una loro caratteristica necessaria per recarsi ai Sabba – tipici contesti e occasioni di ritrovo – per rubare i bambini dalle culle o il bestiame dalle stalle.

Ma cosa si intende per volare? Le fonti non parlano solo di volo quando si tratta del viaggio soprannaturale della strega; in particolare, nelle fonti più antiche, essa sembra librarsi nel cielo in groppa a cavalcature insolite. A questo proposito si può menzionare una scultura che orna un modiglione nel transetto sud della cattedrale di Saint-Etienne a Auxerre datata al XIV secolo. Questa rappresenta una fanciulla nuda, coronata da una ghirlanda di rose, la quale cavalca un capro che tiene per le corna e per la coda. Altre raffigurazioni di questo periodo ascrivibili a tale tipologia sono una miniatura del pittore fiammingo Jacquemart de Hesdin, in cui è raffigurata una donna che danza su un mostro alato, e una vignetta del codice Douce 118 fol 016r della Biblioteca Bodleriana di Oxford, raffigurante una figura femminile nuda che cavalca una bestia mostruosa con in mano un bastone dorato.

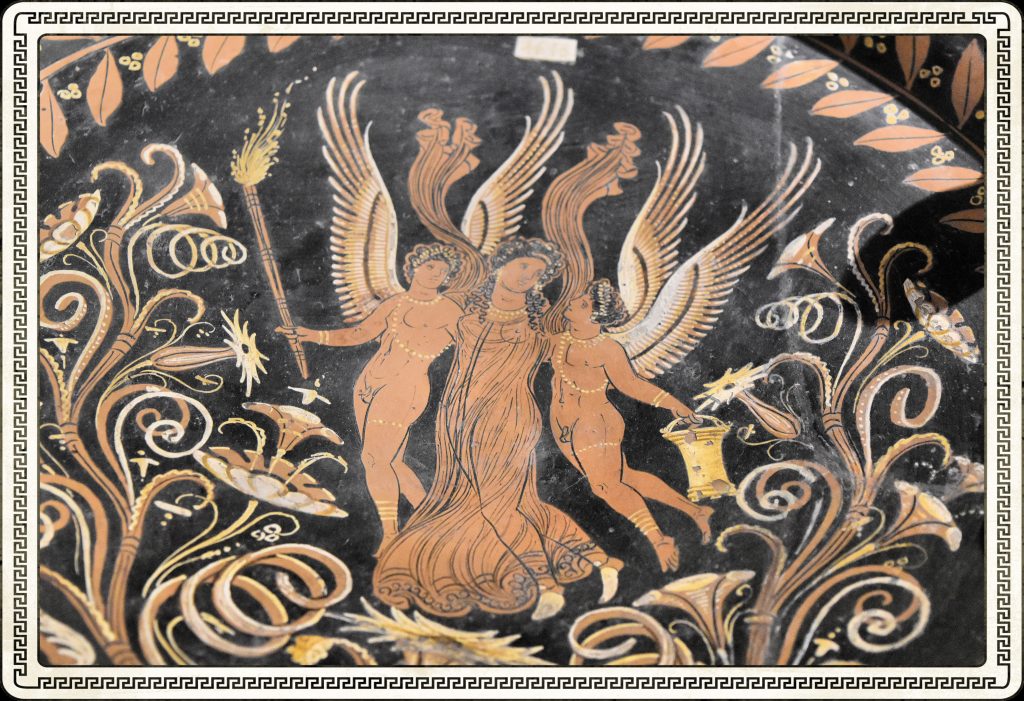

Il primo riferimento letterario è invece di Reginone di Prüm, il cui De synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis libri duo (906 d.C. circa) parla di donne che “sedotte […] dai demoni […] che insistono credono di cavalcare di notte certe bestie insieme a Diana, dea dei pagani, e a una grande moltitudine di donne; che coprano grandi distanze nel silenzio della notte più profonda”. Gli antecedenti classici del volo muliebre su animali si possono ricondurre ad Afrodite, la quale è spesso rappresentata seduta su un cigno o un’oca, che si libra nell’aria, o su un carro trainato da colombe. È molto probabile però che alla base vi siano leggende germaniche, quali quella delle Wilde Jagdt – la cavalcata selvaggia nel cielo di esseri vendicativi e sfrenati – o quella delle Valkirie, geni psicagoghi femminili che conducono in cielo le anime dei guerrieri.

Phiale raffigurante Afrodite e due eroti (330-320 a.C.) – Ruvo di Puglia, Museo Archeologico Nazionale Jatta – Foto: Giorgio Manusakis

Le Valchirie

Una Valchiria è una figura della mitologia norrena raffigurata come una donna guerriera, a cavallo di un lupo o un cinghiale, e armata di una lancia, che decide il destino dei combattenti e trasporta i morti al Valhalla di Odino. Il nome in sé significa “colui che sceglie gli uccisi”, e coloro che vengono scelti combatteranno al fianco di Odino al Ragnarök. Le Valchirie quindi svolgono il ruolo delle Norne nel decidere chi vive e chi muore in battaglia, ma anche la funzione dello psicopompo – guida nell’aldilà – che si prende cura delle anime una volta arrivate nella Sala di Odino, intrattenendosi anche in relazioni amorose con alcune di esse, oltre che con i mortali viventi.

Non si sa quando il concetto di Valchiria sia stato concepito per la prima volta, ma in origine potrebbero essere stati demoni della morte che banchettavano con i corpi degli uccisi sui campi di battaglia e portavano le loro anime in un aldilà sotterraneo. Sono assimilabili alle Keres greche, creature nere alate, con denti aguzzi e artigli, che si nutrono del sangue dei morti e dei feriti, nonché personificazioni del destino dei guerrieri o della morte violenta, anch’esse talvolta identificate con le Moire. Le Valchirie potrebbero cavalcare lupi o altri animali con abitudini necrofaghe, i quali, spazzando un campo dopo una battaglia, potevano essere visti come mezzo per la scelta degli eroi. Si pensa che il concetto di Valhalla come sala dedicata a questi ultimi si sia sviluppato relativamente tardi, e con questo le Valchirie furono trasformate da oscuri demoni della morte a figure scintillanti che incarnavano sia la bellezza femminile che la forza maschile e l’abilità marziale.

William T. Maud, ‘The Ride of the Valkyries’ (1890) – Licenza: Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

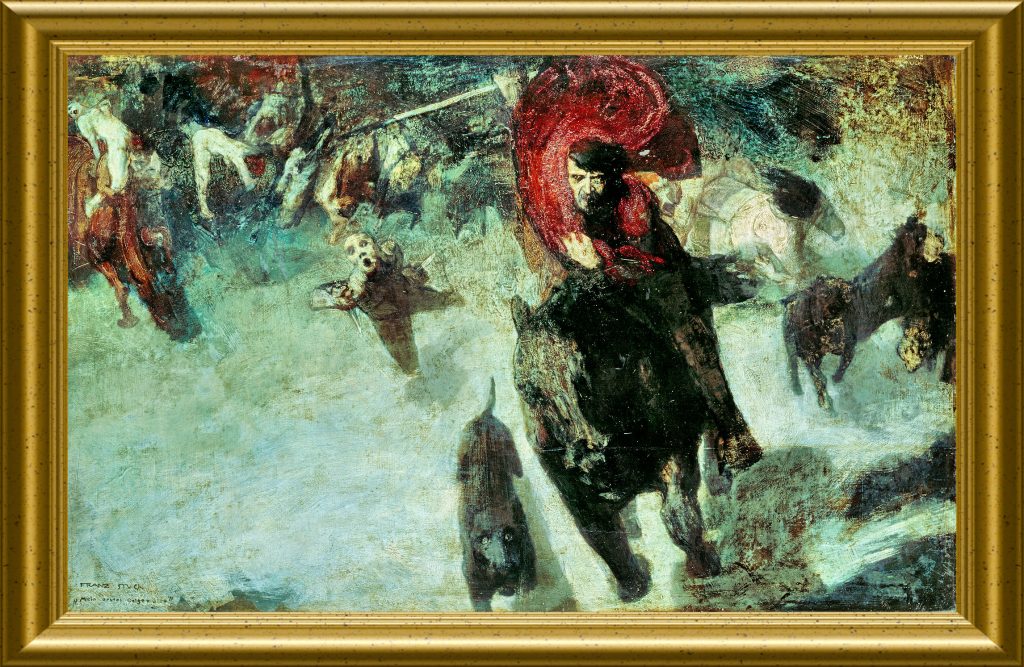

La Wilda Jagdt

La Wilda Jagdt (Caccia selvaggia) è un motivo folcloristico che ricorre con diversi nomi in varie società dell’Europa settentrionale, occidentale e orientale, apparendo nelle religioni dei Germani, dei Celti e degli Slavi. La struttura narrativa di tutte le versioni del mito si fonda su questa premessa: un corteo notturno di esseri sovrannaturali, mentre è intento in una furiosa battuta di caccia, con tanto di cavalli, segugi e battitori al seguito. Jacob Grimm rese popolare il termine Wilde Jagd e ne sviluppò il concetto nella Deutsche Mythologie del 1835 sulla base della mitologia comparata. Grimm credeva che il gruppo di storie rappresentasse una sopravvivenza folkloristica del paganesimo germanico, ma ciò è contestato da altri studiosi moderni che sostengono che miti popolari comparabili si trovano in tutta l’Europa settentrionale, occidentale e centrale. Lotte Motz ha notato, tuttavia, che il motivo abbonda “soprattutto nelle aree della lingua germanica”. Essere testimoni della Caccia selvaggia viene considerato presagio di catastrofi e sciagure; i mortali che si trovano sul cammino del corteo sono in genere destinati a essere uccisi (rapiti e portati nel regno dei morti). In alcuni casi, si credeva anche che gli spiriti delle persone potessero allontanarsi dal corpo durante il sonno per unirsi alla cavalcata.

Nelle varie tradizioni popolari quest’immagine viene inserita in diversi racconti e leggende, ma la radice originaria della credenza della caccia selvaggia affonda nella mitologia nordica: il dio Odino, nelle notti del Sacro periodo (cioè quello che comprende i dodici giorni successivi al solstizio d’inverno), a cavallo di Sleipnir dalle otto zampe, mostruoso cavallo grigio, guida il corteo delle anime dei soldati morti in battaglia attorno alla Terra.

Grimm ritenne che il fenomeno della Caccia selvaggia avesse origini pre-cristiane, sostenendo che la figura maschile che vi appariva era una sopravvivenza delle credenze popolari sul dio Odino, il quale aveva “perso il suo carattere socievole, le sue caratteristiche quasi familiari, e assunto l’aspetto di un potere oscuro e terribile […] uno spettro e un diavolo.” Lo studioso credeva che sotto l’influenza della cristianizzazione la storia fosse passata dall’essere quella di una “solenne marcia degli dèi” all’essere “un branco di orribili spettri, tratteggiati con ingredienti oscuri e diabolici.”

Franz Stuck, ‘Die Wilde Jagd’ (1889 ca.) – Licenza: Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

La scopa

Significativa è la trasformazione figurativa dell’animale cavalcato dalle streghe in una scopa: arnese fin dall’antichità associato alla donna, in quanto colei che si prende cura della casa. Inizia ad affermarsi nel Medioevo l’idea che ella potesse utilizzarlo per librarsi nell’aria. L’umile manico di scopa colloca la strega in un ambiente domestico, suggerendo che la stessa poteva assomigliare a qualsiasi persona normale ed era quindi ancora più minacciosa. Secondo alcuni, tale oggetto potrebbe opporsi al baculum, bastone attributo del pellegrino, che a sua volta è una figura opposta all’eretica strega.

Nel codice illustrato Le champion de dames di Martin Le Franc, segretario dell’antipapa Felice V, si ricorda che le masques (termine francese indicante le streghe) credono di poter volare su un bastone. In questo manoscritto sono rappresentati due diversi tipi di volo; uno a cavallo di una scopa, l’altro su un semplice bastone. L’iscrizione sopra la miniatura recita “Des Vaudoises”: un riferimento ai Valdesi, membri di un movimento religioso ascetico, che furono dichiarati eretici nel XIII secolo e spesso accusati di stregoneria dalla Chiesa. Nel famoso manoscritto la tradizione si estende anche su un altro oggetto: il fuso, che a volte diventa un mezzo di trasporto, così come dimostrato in un’illustrazione della metà del XV secolo attribuita a Wilhelm Urelant.

Alla seconda metà del Duecento appartengono le prime due rappresentazioni conosciute di voli di streghe. Ambedue si trovano nel nord della Germania: una fa parte della decorazione esterna della Chiesa di Gelnhausen (cittadina situata nel land dell’Assia); l’altra è un affresco, datato al 1280, del coro del Duomo di Schleswig (la cittadina si trova nella parte nord/orientale dello Schleswig-Holstein). La suddetta chiesa di Santa Maria porta la firma del capomastro del Medio Reno Heinrich Vingerhut (menzionato nel 1225), di cui non ci sono altre testimonianze al di là del suo ritratto (presente in questo stesso edificio) e dei segni dello scalpellino. In un capitello esterno della Marienkirche di Gelnhausen è raffigurata una donna attempata, nuda e coperta da un cappuccio mentre cavalca una scopa la cui parte finale è arrotondata; la “strega” potrebbe essere sorretta o addirittura spinta da un essere mostruoso.

Streghe a cavallo di scope – Licenza: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Le streghe di Schleswig

Rispetto ai voli su scopa e a quelli su animali risulta necessario citare le due figure che appaiono sulla volta del duomo di Schleswig. Entrambe si librano nell’aria: una su di un grosso felino, l’altra a cavallo di una scopa. A tal proposito si ritiene che quest’ultima sia la prima immagine recante tale soggetto e che risalga al XIII secolo (epoca in cui Schleswig era parte della Danimarca). L’edificazione della chiesa fu conclusa intorno al 1200 e i suoi affreschi, essendo coevi, potrebbero essere considerati, dunque, come le prime rappresentazioni di strega. Per molti anni c’è stata in realtà un’opinione minoritaria secondo la quale le due suddette immagini fossero un falso (o una rielaborazione) di un restauratore ottocentesco: forse un’espressione di quanto poco sembrino altomedievali. L’autenticità è stata messa in dubbio, in realtà, dal fatto che i restauri furono eseguiti da personaggi implicati nella contraffazione di opere d’arte; tuttavia, una datazione di inizio XIII secolo sarebbe semplicemente bizzarra perché non c’è contesto per questo tipo di immagine. Pertanto, possiamo ancora oggi affermare che questa sarebbe la più antica raffigurazione di strega su scopa – ma solo di poco – rispetto a quella di Gelnhausen.

Oltre alla loro autenticità, un altro dibattito riguarda la loro identificazione. A causa delle somiglianze iconografiche con la documentazione letteraria, tali figure sono state interpretate anche come raffigurazioni, rispettivamente, delle divinità nordiche Freyja e Frigg. Tuttavia, non si comprende da dove proverrebbe la scopa nella rappresentazione della dea della fertilità e dell’amore nella tradizione dei Vichinghi, la quale volava in una specie di carro trainato da felini. In virtù di questa stranezza è più probabile che la figura raffigurata sopra un bastone nella cattedrale di Schleswig sia davvero quella di una strega. Essa, per quanto sembri una donna, ha un seno appuntito estremamente cadente che potrebbe essere visto come una rappresentazione del plesso solare e della gabbia toracica. I lineamenti, morbidi e giovanili, possono essere femminili oppure tipici di un giovane maschio – la stessa ambiguità riguarda anche l’acconciatura, propria di quell’epoca. Tenendo conto, infine, che la figura in questione suona un corno, si potrebbe altresì identificarla con un messaggero celeste.

Duomo di Schleswig – Licenza: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

L’unguento

Esiste un altro mezzo che le donne utilizzavano per volare: un unguento magico, che le materializzava nei luoghi dove volessero andare, come, ad esempio, i sabba. Esso poteva essere applicato sul corpo o anche all’oggetto che si progettava di montare. Durante o dopo l’unzione veniva recitato un incantesimo magico e si poteva salire sul bastone.

Nel 1477 Antone Rose, la strega di Savoia, confessò che il diavolo le diede una scopa lunga 18 pollici, su cui avrebbe strofinato un unguento, e con le parole “vai, nel nome del diavolo, vai” sarebbe volata alla “sinagoga” (altro nome utilizzato per Sabba). Secondo i documenti scritti tra il Medioevo e i primi secoli dell’età moderna, che riportano le affermazioni delle donne accusate di stregoneria e torturate, questi intrugli dovevano essere assorbiti dalla pelle dei posti più intimi. Ecco che il bastone della scopa diventava lo strumento perfetto per far penetrare le ‘sostanze magiche’ in quelle parti del corpo. In Quaesito di Strigis, un manoscritto conservato nella Biblioteca Nazionale di Parigi, si legge: “Le streghe confessano che […] ungono un bastone e lo cavalcano fino al luogo stabilito o si ungono sotto le braccia e in altri luoghi pelosi.” Sebbene molti demonologi e giudici dell’epoca credano a queste teorie, la maggior parte ritiene che questo “volo” non consista in una levitazione fisica (e non sia cioè letterale) bensì spirituale, considerabile, pertanto, come un cambiamento di coscienza. La strega esce, così, dal suo corpo per viaggiare nel mondo immateriale ed avere esperienze soprannaturali in uno stato che potremmo definire estasi o trance.

Specifiche foto dal web

Titolo: Strega Burning – Xilografia che illustra un’esecuzione mediante rogo. Didascalia originale: “Bruciare sul rogo.” Un’illustrazione tratta da un libro della metà del 19° secolo.

Autore: mullica

Licenza: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Witch_Burning.jpg

Foto modificata

Titolo: The Ride of the Valkyries (1890)

Autore: William T. Maud

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://la.m.wikipedia.org/wiki/Fasciculus:The_Ride_of_the_Valkyries_by_William_T._Maud.jpg

Foto modificata

Titolo: Die Wilde Jagd (1889 ca.)

Autore: Franz Stuck

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Franz_von_Stuck_-_Die_Wilde_Jagd_-_G_1405_-_Lenbachhaus.jpg

Foto modificata

Titolo: Streghe a cavallo di scope

Autore: See page for author

Licenza: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Streghe_a_cavallo_di_scope.jpg

Foto modificata

Titolo: Schleswig (Duomo di)

Autore: No machine-readable author provided. Wikitour assumed (based on copyright claims)

Licenza: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleswig_WT2005.jpg

Foto modificata