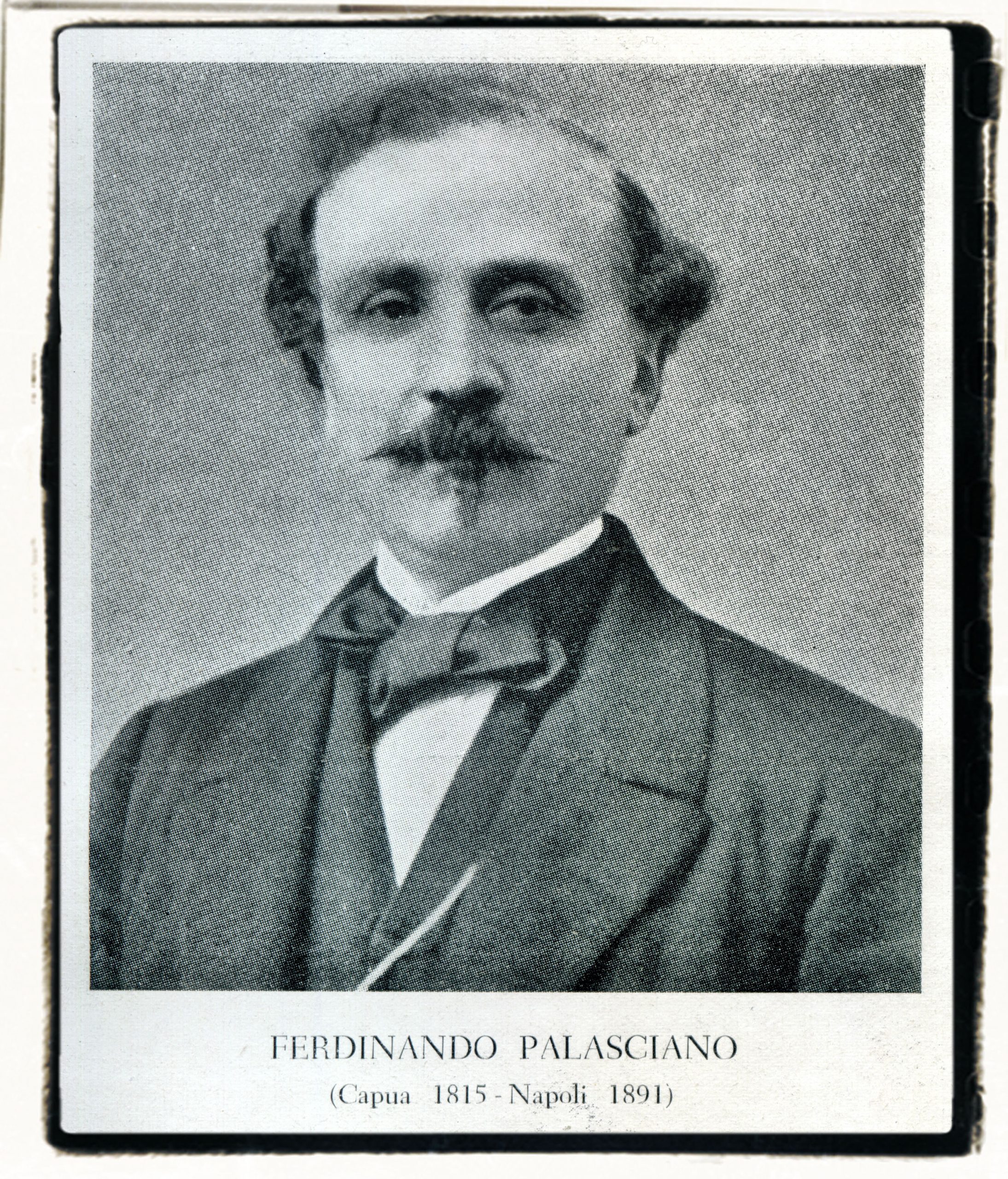

Ferdinando Palasciano – Licenza: Pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Nel 1848 il medico si distinse per aver soccorso i “ribelli di Messina”, nonostante l’esplicito divieto da parte dei Borbone.

La Torre del Palasciano, sulla collina di Capodimonte, è nota a tutti i napoletani. Ciò che non tutti sanno, però, è che essa fu fatta costruire nell’Ottocento da un medico (Ferdinando Palasciano) che, prima ancora della nascita ufficiale della Croce Rossa, lanciò l’idea primigenia destinata a cambiare per sempre il modo di vivere la guerra: la neutralità dei feriti.

Molte volte ci si chiede se veramente un uomo può cambiare il destino dell’umanità. Le vite di tanti illustri inventori e soprattutto medici spingono a rispondere di sì ed è così anche nel caso di Ferdinando Palasciano. Nato a Capua nel 1815, figlio del segretario comunale, divenne uno dei chirurghi più brillanti e innovativi d’Europa. Ma non fu solo per i suoi strumenti ortopedici premiati o per il coraggio con cui impose l’uso dell’etere in sala operatoria che il suo nome è entrato nella storia.

Il ‘ragazzo prodigio’ che a 25 anni aveva già tre lauree – in Lettere, Veterinaria e Medicina – cresce tra le corsie dell’Ospedale degli Incurabili di Napoli, dove a metà Ottocento si formano intere generazioni di medici. Nel 1854 diventa primario, e da lì la sua sala operatoria diventa una tappa obbligata per i chirurghi che arrivano da tutta Europa a studiarne le tecniche. Anticipa gli studi sull’antisepsi, mette in guardia contro i rischi del cloroformio e difende con passione l’etere come anestetico, salvando vite quando ancora la medicina moderna muove i primi passi.

Palasciano non fu solo uno scienziato ma anche un uomo rigoroso, tanto che non esitò a dimettersi dall’università pur di denunciare condizioni igieniche precarie, anteponendo i diritti dei malati al proprio prestigio accademico.

La Torre del Palasciano – Foto: Giuseppe Schiattarella

Il giorno della disobbedienza

L’episodio che segnerà per sempre la sua vita, ma che avrà un riverbero importante sulla vita di tanti uomini di guerra, avviene nel 1848, a Messina, durante la rivolta contro i Borbone. In una città in preda alle fiamme, Palasciano, medico militare, riceve l’ordine dal generale Filangieri: “Non curare i ribelli feriti”; ma si rifiuta. Per lui nessun soldato può essere lasciato morire, a prescindere dalla divisa che indossa. La frase che pronuncia diventa un manifesto: “Il dovere del medico è superiore a quello del soldato”.

Fu una ribellione etica che gli costò una condanna a morte, poi commutata dal re Ferdinando II in un anno di carcere. Il passo era stato fatto, il seme era stato piantato e, da allora, Palasciano non smetterà mai di ribadire un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: i feriti di guerra devono essere considerati neutrali.

Con la caduta dei Borbone, nel 1861, inizia una nuova fase per Palasciano, che sarà finalmente libero di esporre le sue idee. Ciò, nello specifico, avvenne pienamente nel corso del congresso dell’Accademia Pontaniana che si svolse a Napoli il 28 aprile 1861.

Matteo Cannonero (autore di studi e ricerche storiche sulla Croce Rossa Italiana), nel suo saggio Neutralità e Croce Rossa, traccia di Palasciano un profilo non solo tecnico e politico, ma anche profondamente umano, con resoconti molto significativi dei momenti che portarono, prima, alla Convenzione di Ginevra del 1864 e, successivamente, alla costituzione della Croce Rossa Internazionale.

Monumento alla Croce Rossa, Solferino – Licenza: CC BY 2.0 via Wikimedia Commons

Un’idea che viaggia per l’Europa

Nel congresso napoletano Palasciano porta questa sua convinzione davanti a un’assemblea di scienziati e politici internazionali: non solo i feriti devono essere rispettati da ogni esercito, ma il personale sanitario deve poter operare senza limiti, libero e in sicurezza. Una dichiarazione che fa eco in tutta Europa.

Pochi anni dopo Henry Dunant pubblica Un souvenir de Solférino e nasce, così, la Croce Rossa. Le idee di Palasciano contribuiscono all’atmosfera che porta alla Convenzione di Ginevra del 1864, ma il suo nome resta nell’ombra. Il colpo più duro arriva quando il governo italiano, invitato a designare un delegato per la costituente della Croce Rossa, sceglie due altri rappresentanti al posto suo. Palasciano, che pure aveva rischiato la vita per quei principi, resta escluso. Per lui è un tradimento, un’“infame irriconoscenza” come lui stesso dirà. La storia poi rileverà che le sue posizioni, pur visionarie, si fermavano alla neutralità dei feriti, senza estendersi al volontariato e ai soccorritori, come invece farà il progetto di Dunant. Ma il fatto resta: un italiano aveva immaginato per primo un mondo in cui il dolore non aveva più bandiera.

L’amicizia di Garibaldi e la sua fine in manicomio

Palasciano non fu solo un medico. Sedette in Parlamento, si batté per una Casa di Maternità a Napoli e fu chiamato persino al capezzale di Garibaldi dopo la ferita dell’Aspromonte, diventando suo amico e corrispondente.

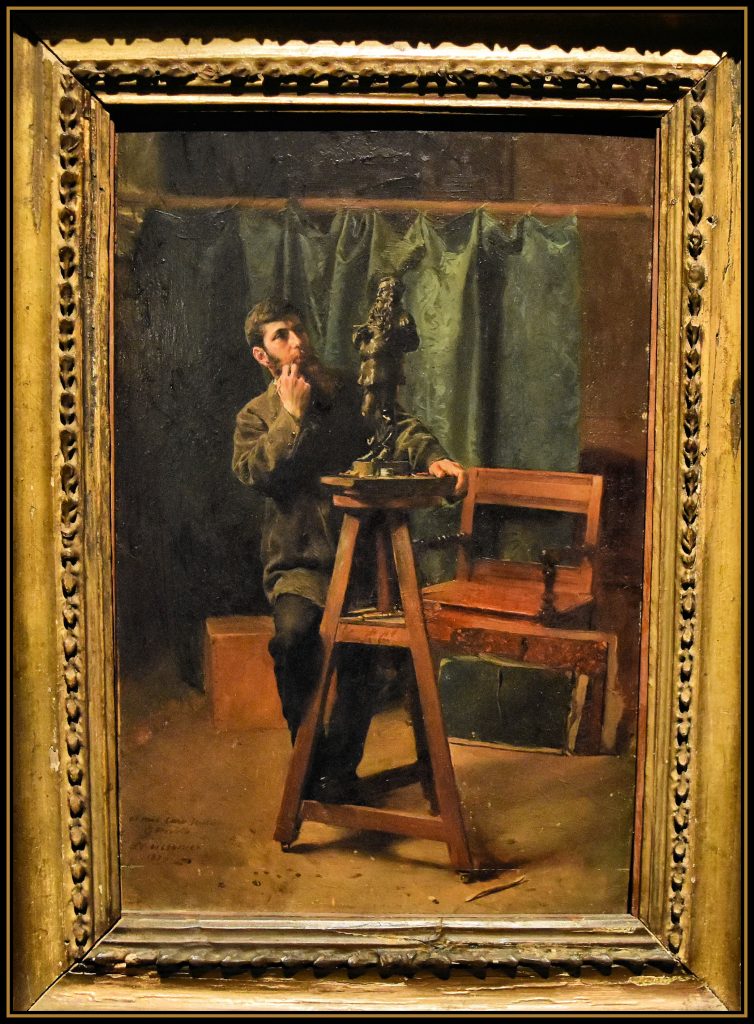

L’inizio della sua fine fu caratterizzato dai primi segni di pazzia che lo colpirono nel 1887. Un anno significativo, perché nello stesso periodo il seme della follia colpisce anche lo scultore napoletano Vincenzo Gemito. Probabilmente i due si incontrarono anche a Villa Fleuret, la struttura sanitaria dove furono entrambi ricoverati. Morì a Napoli il 28 novembre 1891, accanto alla moglie che lo seguì amorevolmente sino alla fine dei suoi giorni; oggi riposa tra gli uomini illustri del cimitero di Poggioreale.

A ricordarlo per il suo valore fu lo storico Francesco Garofano Venosta, con parole che suonano come una rivincita: “La storia saprà essere la giusta vindice di Ferdinando Palasciano”. Oggi, a distanza di oltre un secolo, la sua figura ci appare in tutta la sua grandezza, per il coraggio di anteporre l’uomo al potere, l’etica alla guerra. Un italiano che, nel cuore del XIX secolo, seppe immaginare l’idea forse più grande di tutte: curare è un atto di pace universale in quanto il dolore umano non ha nemici né alleati.

Antonio Augusto Moriani, ‘Ritratto di Gemito che modella la statuetta di Meissionier nel suo studio a Parigi’ (1887) – Collezione privata, courtesy Gallerie Maspes, Milano – Foto: Giorgio Manusakis

La torre del Palasciano e la leggenda del suo fantasma

Ferdinando Palasciano decise di realizzare il suo rifugio familiare, che condivise con la sua amata moglie, la principessa russa Olga Vavilova, sulla collina di Capodimonte, in un terreno a lui venduto dagli eredi di un altro medico emerito: l’infettivologo Domenico Cotugno. Fu l’architetto Antonio Cipolla a dirigerne i lavori di costruzione con blocchi di tufo, nell’ambito dei quali furono riutilizzate anche strutture preesistenti. Ciò che caratterizza l’edificio quadrangolare, in cui gli stili neogotici e rinascimentali si fondono, è senza dubbio l’imponente e panoramica Torre Palumbo, che si rifà al palazzo della Signoria di Firenze e che è ben visibile da parecchi punti della città.

Come in molte altre storie dei palazzi storici di Napoli, anche su questo luogo aleggia un mistero. Secondo una leggenda Palasciano non avrebbe mai voluto allontanarsi dalla sua magnifica casa e dalla moglie, per cui il suo fantasma sarebbe stato visto girare per le strade del Moiariello e affacciarsi dalla torre per ammirare il panorama di Napoli e, in lontananza, il cimitero che lo ospita. In merito a questo aneddoto segnaliamo che il medico e la consorte, Olga Pavlova Vavilova, sono protagonisti del libro Di spalle a questo mondo, della scrittrice napoletana, nativa della zona di Capodimonte, Wanda Marasco. Un romanzo ambientato nella Napoli di fine Ottocento, che si concentra sugli ultimi difficili anni della coppia, sul loro amore profondo e sulla loro esistenza tra dedizione assoluta alla cura degli altri, dolore, fragilità ed emarginazione. Un libro apprezzato dalla critica, che è stato in lizza per il premio letterario Strega e che ha recentemente vinto il Campiello 2025.

Specifiche foto dal web

Titolo: Ferdinando Palasciano

Autore: See page for author

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ferdinando_Palasciano.jpg

Foto modificata

Titolo: Monumento alla Croce Rossa, Solferino

Autore: https://www.flickr.com/photos/memedesimo/

Licenza: CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Monumento_alla_Croce_Rossa,_Solferino.jpg

Foto modificata