Caravaggio, ‘Ecce Homo’ (1606-1609) e ‘Flagellazione di Cristo’ (1607) – Foto (modificata) da comunicato stampa

In esposizione fino al 2 novembre, in un suggestivo allestimento che comprende anche l’Ecce Homo di Battistello Caracciolo, l’Ecce Homo del Merisi, in prestito dal Prado di Madrid, accanto alla Flagellazione di Cristo.

Il Museo di Capodimonte espone una grande mostra, allestita per le celebrazioni dei 2500 anni di storia di Napoli, intitolata Doppio Caravaggio, infatti in un dialogo serrato due opere si aprono ad un confronto quasi dialettico: l’Ecce Homo di Madrid, l’ultimo capolavoro ad essere entrato nel corpus del pittore, e la Flagellazione di Cristo, visitabile dal 24 luglio al 2 novembre. L’Ecce Homo di Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610), riscoperto a Madrid nel 2001, dipinto a Napoli quattro secoli fa, si presenta nelle sale come l’“ospite speciale” del Museo di Capodimonte a Napoli in dialogo con la Flagellazione di Cristo. Entrambe le opere furono dipinte da Caravaggio nelle sue soste napoletane (1606, 1607, 1609); esposte in un confronto molto suggestivo, si trovano nella sala 62 del Museo. Interessante la disposizione per l’allestimento, accanto alla celebre pala d’altare della chiesa di San Domenico. Nella stessa sala vi è anche esposto l’Ecce Homo di Battistello Caracciolo, allievo del Merisi da cui trasse ispirazione per modulare il suo linguaggio secondo i segni rivoluzionari del naturalismo e per accoglierne le contaminazioni non solo segniche ma anche espressivo/coloristiche: infatti, prossimità stilistiche evidenti, dimostrano come il Caracciolo sia entrato in contatto con Caravaggio, che proprio in quegli anni si trovava a Napoli.

Battistello Caracciolo, ‘Ecce Homo’ (1611-1615 ca.) – Foto: Giorgio Manusakis

La presenza di influssi caravaggeschi in questi anni a Napoli costituisce un elemento importante e di confronto con il piccolo quadro dell’Ecce Homo; l’intenso naturalismo, l’abbandono degli elementi classici e il violento chiaroscuro sono il punto focale di questo momento artistico napoletano che diede vita ad una serie di pittori che ne divennero stretti seguaci. D’altra parte, soffermando il nostro sguardo sulla Flagellazione, ci ritorna in mente lo studioso Roberto Longhi il quale ebbe modo di dire che, verso la fine del XVI secolo in Italia, come in Europa, Olanda, Francia, ma soprattutto in Spagna, si sentirono gli echi del nuovo linguaggio artistico che il Merisi aveva scoperto; esso si fondava sul recupero della realtà, usando, attraverso le pennellate, una forza espressiva poderosa e vitale che veniva fuori per definire i volti, carichi di pathos, dei personaggi rappresentati.

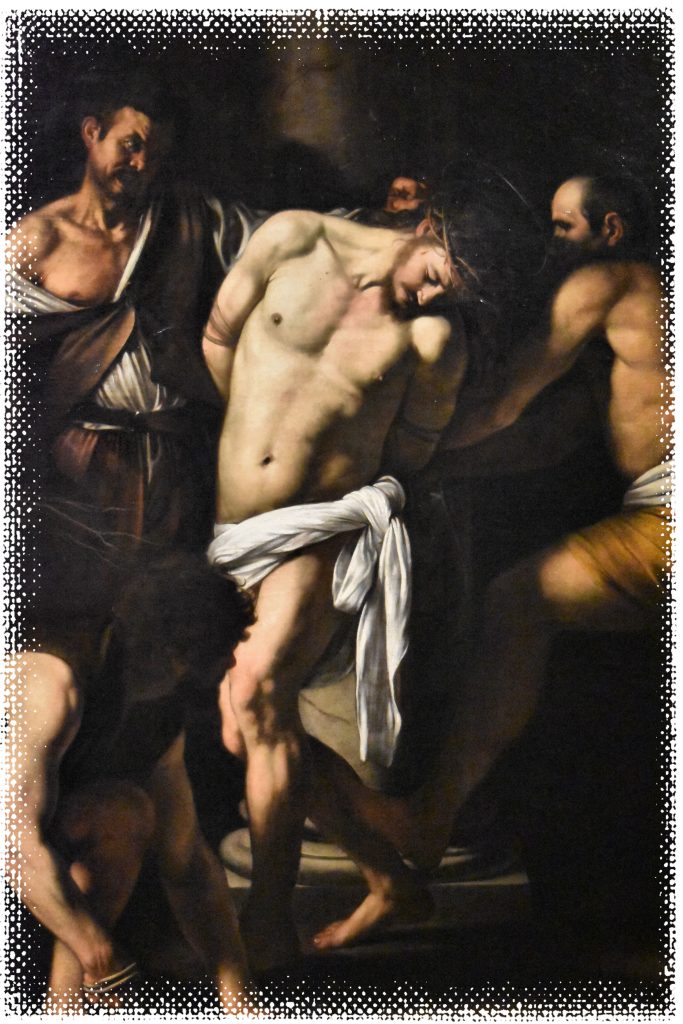

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607) – Foto: Giorgio Manusakis

Partendo dal Cristo, la cui posa è evocatrice ancora di frammenti del linguaggio classico, una ponderatio policletea: infatti è rappresentato con il capo reclinato e la corona di spine a destra ed il suo corpo, con le sue sottolineature anatomiche, esce dal buio dello sfondo per acquisire valori di luce naturale, come i suoi carnefici dai cui corpi seminudi, che fanno leggere anatomie perfette, sfavillano i panneggi bianchi che cingono i fianchi sia del Cristo, a guisa di perizoma, che dell’aguzzino situato a destra, mentre l’altro carnefice, inginocchiato a sinistra, racconta dell’atto preparatorio del gesto violento che si attuerà successivamente, con le corde legate alle mani strette dalle funicelle che mostrano tutta la realtà della trama di cui sono fatte.

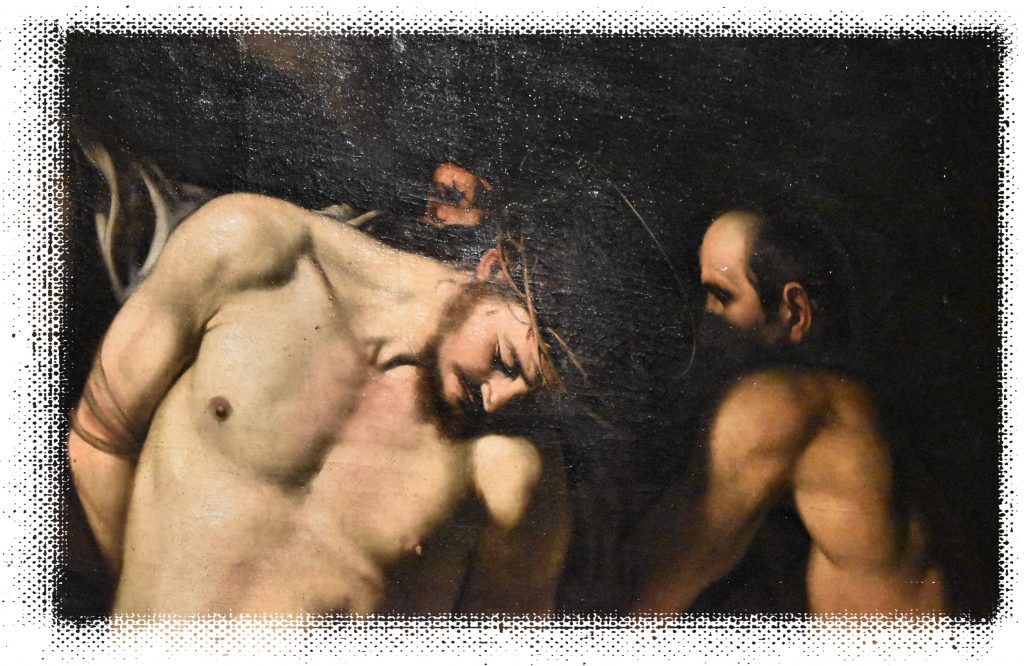

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607), particolare del volto di Cristo – Foto: Giorgio Manusakis

I carnefici rappresentano poveri e diseredati, uomini trovati nelle taverne dove Caravaggio era solito recarsi per bere vino, sfidare personaggi ambigui anche con il coltello e, nel frattempo, osservare la verità di quei volti umani così espressivi e veri, per ricercare spasmodicamente la concretezza della vita attraverso una sua visione personale e sofferta dell’aspetto religioso; i piedi nudi, alle volte con le piante sporche, sono simbolo di umiltà.

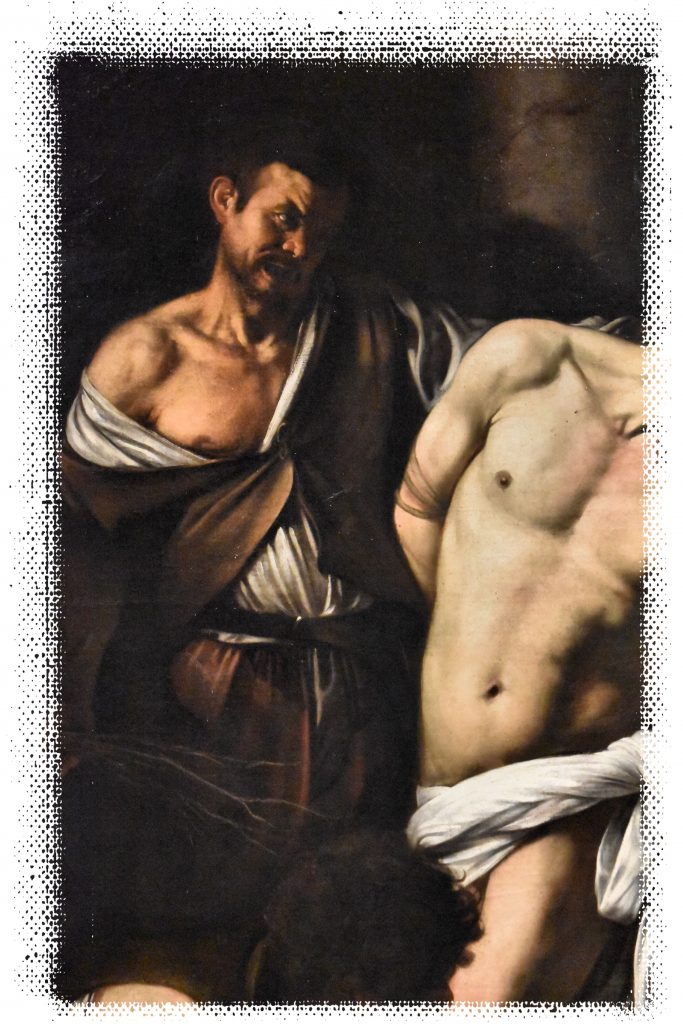

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607), particolare di un carnefice – Foto: Giorgio Manusakis

Nella Flagellazione l’elemento del barocco teatralizzato si racchiude nelle posizioni quasi danzanti dei tre personaggi rappresentati intorno alla robusta colonna, che tende a distribuire e segnare gli spazi dal gioco di spinte e controspinte dei piedi e delle gambe realizzato attraverso movimenti che raccolgono l’idea di forti dinamismi.

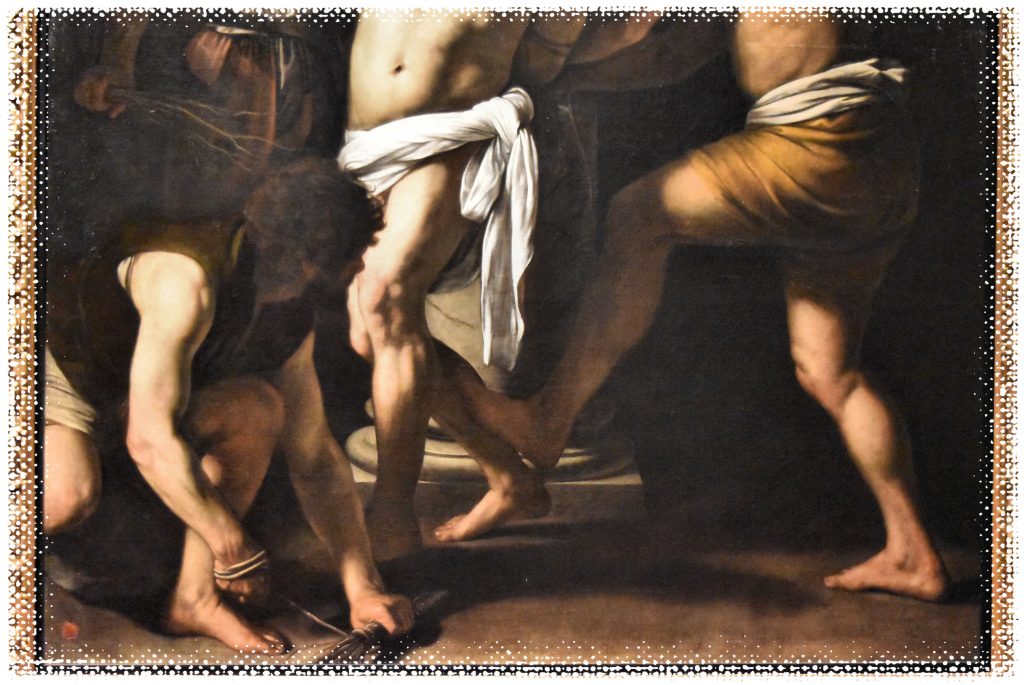

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607), particolare di Cristo e i carnefici intorno alla colonna – Foto: Giorgio Manusakis

Nelle conversazioni di bottega degli altri pittori di quel tempo, si sottolineava la novità del linguaggio del Merisi e si considerava che la sua scandalosa originalità derivasse dal suo invito a copiare la natura. La Flagellazione si presenta, dunque, come opera possente e tragica allo stesso tempo, con un grande pathos espressivo che sicuramente afferra l’occhio del fruitore. Il Merisi eludeva i canoni iconografici delle opere a carattere religioso, perché tutto doveva essere recuperato dalla realtà vera, “i corpi massicci, in questa opera, hanno abbandonato il plasticismo che era presente negli anni della produzione romana, le falde di luce, in cui sono riassunti, smottano pesantemente nell’ombra”, scrive Calvesi in una sua analisi lucida e puntuale del dipinto.

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607), particolare delle gambe – Foto: Giorgio Manusakis

L’Ecce Homo di Madrid si trovava in un salotto di casa privata; nel 2021 venne messo in vendita con base d’asta di 1500 euro come opera di scuola di Ribera. Nel mentre, una folla di studiosi lo analizzò consolidando sempre di più l’attribuzione al Merisi. Basti pensare che già Roberto Longhi aveva pubblicato una immagine di una copia del quadro di Madrid, intravedendo, primo tra tutti, oltre le vernici ossidate e la banalizzazione di un mediocre copista, la forza di una idea caravaggesca da recuperare; lo studio sulla storia del dipinto si deve interamente a Maria Cristina Terzaghi, che ne ha rintracciato il passaggio nell’Ottocento dall’Accademia di San Fernando di Madrid, proponendo il riconoscimento dello stesso in un Ecce Homo di Caravaggio appartenuto ad un Vicerè di Napoli, Garcia Avellaneda y Haro. In questo dipinto madrileno, Caravaggio dispone le figure in profondità, suggerendo una loggia buia da cui si affaccia Ponzio Pilato, il giudice che indica Cristo, mentre un aguzzino con la bocca aperta lo spoglia per mostrare il corpo martoriato. In questa opera, sia dal punto di vista prospettico e scenografico che del linguaggio stilistico, si legge tutta la forza rappresentativa del fare caravaggesco.

Paola Germana Martusciello

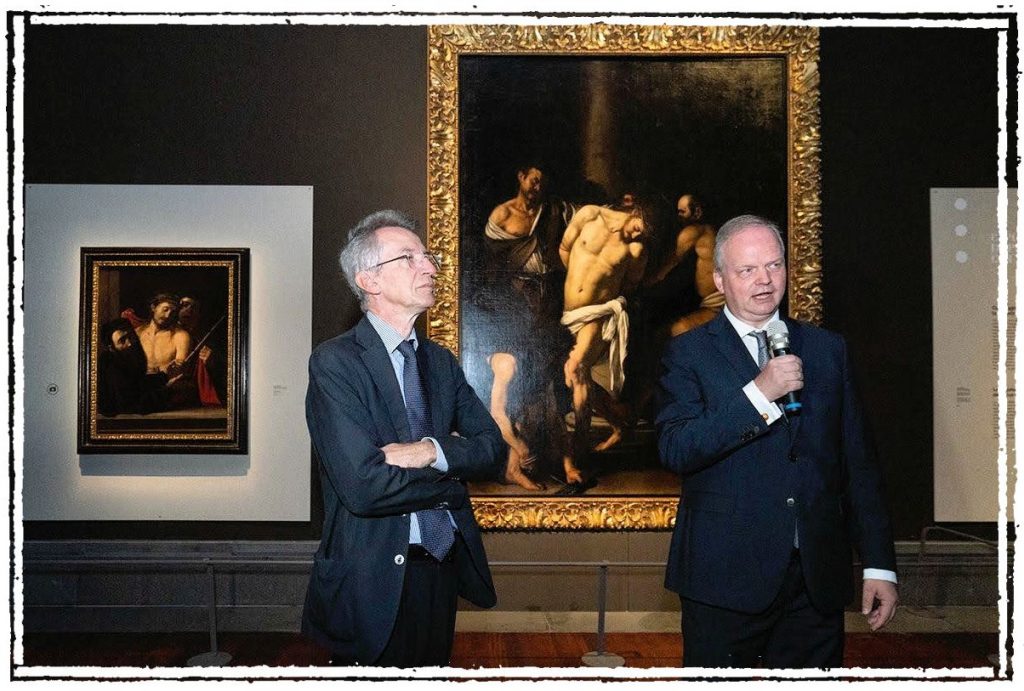

Un momento della presentazione con il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il direttore del Museo di Capodimonte, Eike Schmidt con i due dipinti di Caravaggio alle spalle – Foto (modificata) da comunicato stampa

Interessantissimo, come sempre!

Ancora una volta le presentazioni della dott.ssa Martusciello lasciano il segno e trascinano emotivamente chi legge nel contesto storico che ha ispirato lo sconvolgente naturalismo caravaggesco, tra gli abbrutiti personaggi che lo ispirarono ed espressero. Grazie!

Il Merisi è praticamente di casa a Napoli. Ma ogni incontro con la sua magia riveste un fascino particolare. In questo caso, ma come sempre, la prof Martusciello ci offre un saggio introspettivo della sua opera, profondo e mai banale.

Suggestiva l’esposizione su Caravaggio e suggestiva la descrizione dell’articolo

COMPLIMENTI, C’È PASSIONE NELLA TUA SCRITTURA… ARRIVA TUTTO AL LETTORE…AMO CARAVAGGIO

Ķ

Molto interessante!

Grazie!

Guardare i dipinti del sommo pittore Caravaggio si rimani estasiati dalla grandezza divina pittorica che aveva nelle sue opere che parlano di colori ,luci , riflessioni , pensieri e dramma del nostro Cristo e degli uomini

I charoscuri di Michelangelo sono sempre molto intensi ed evocativi. Complementi alla autrice dell’articolo per la dettagliata rievocazione dell’origine del quadro.

Bellissimo articolo che ci mostra le bellezze che saranno presenti nella nostra città.

La forza espressiva di questi lavori del Caravaggio esplode in tutta la sua potenza nell’ interessante articolo di Paola Martusciello sulla mostra del pittore a Capodimonte che non mancherò di visitare per godere nuovamente della vista delle succitate opere.

Come sempre la Prof. Paola Germana Martusciello ci introduce e ci guida alla comprensione e all’approfondimento dei migliori temi dell’arte.

Articolo molto interessante .. scritto in modo egregio…. Ogni volta è una nuova scoperta .. complimenti all autrice !

Articolo davvero esaustivo, interessante, la Prof. Non si smentisce mai, è davvero un piacere seguirla.

Articolo esaustivo cm sempre la dottoressa Martusciello nella descrizione ha la capacità di coinvolgere

il lettore Mosta da vedere subito

Illuminante!

E come ogni articolo della prof. Martusciello, ci spinge e ci conduce per mano alla visione delle opere in questione

Esposizione accurata e lineare premessa indispensabile per la visione dei capolavori

Opera ricca di tensione drammatica. Bella l’analisi e la descrizione.

Articolo interessante per l’analisi puntuale ed efficiente del Naturalismo pittorico di Caravaggio

Articolo interessante della prof. Martusciello, che analizza e descrive i quadri nell’ insieme ed in modo dettagliato i singoli personaggi .

Il testo di Paola Germana Martusciello ci accompagna dentro il cuore della mostra di Capodimonte, raccontando il dialogo profondo tra l’“Ecce Homo” e la “Flagellazione di Cristo” di Caravaggio. Non è solo una descrizione delle opere, ma un invito a guardarle con occhi diversi, cogliendo la forza della luce, dei corpi e delle emozioni che il Merisi riusciva a imprimere nei suoi quadri. Interessante anche il legame con Battistello Caracciolo e con gli altri pittori napoletani, che da Caravaggio appresero un modo nuovo e diretto di guardare la realtà. Colpisce come l’autrice riesca a intrecciare i dettagli storici e le riflessioni dei grandi studiosi con un racconto che ci fa sentire la modernità e la potenza espressiva del pittore. Leggendo, si percepisce che quelle tele non appartengono solo al passato, ma parlano ancora oggi con grande forza a chi le osserva.

Meravigliosa e professionale come sempre.

Complimenti per l’ ottima spiegazione ♥️

Questo articolo di Paola Martusciello è completo, interessante ed esaustivo. Complimenti!!!

Articolo molto interessante e ben documentato, prezioso per godere appieno della mostra del Caravaggio.

Una nuova interessante occasione di riflessione offerto dall’articolo della brava Dottoressa Martusciello. Questa volta il protagonista è il Caravaggio, con le due magnifiche opere della ” Flagellazione di Cristo” e dell’ “Ecce Homo” che ci toccano l’anima. Interessante anche il confronto con l’ “Ecce Homo” dell’allievo del Merisi, Battistello Caracciolo. Mi colpisce come sempre nelle opere del Caravaggio, la naturalezza, il rigore anatomico, la drammaticità dei volti che caratterizzano la”Flagellazione di Cristo”. Il solito ” uscire dal buio dello sfondo” del corpo di Cristo non può non colpire. Nel confronto poi delle tue opere “Ecce Homo” , trovo che quella dell’allievo Caracciolo non ne esca perdente per la dolcezza delle figure e la scelta dei colori.

[…] Caravaggio, ‘Ecce Homo’ (1606-1609) e ‘Flagellazione di Cristo’ (1607) in mostra a Napoli, a… – Foto (modificata) da comunicato stampa […]

[…] storia, apparentemente quasi surreale, del ritrovamento dell’Ecce Homo attribuito a Caravaggio è un po’ la storia di tutti quei dipinti che nel gergo del commercio […]