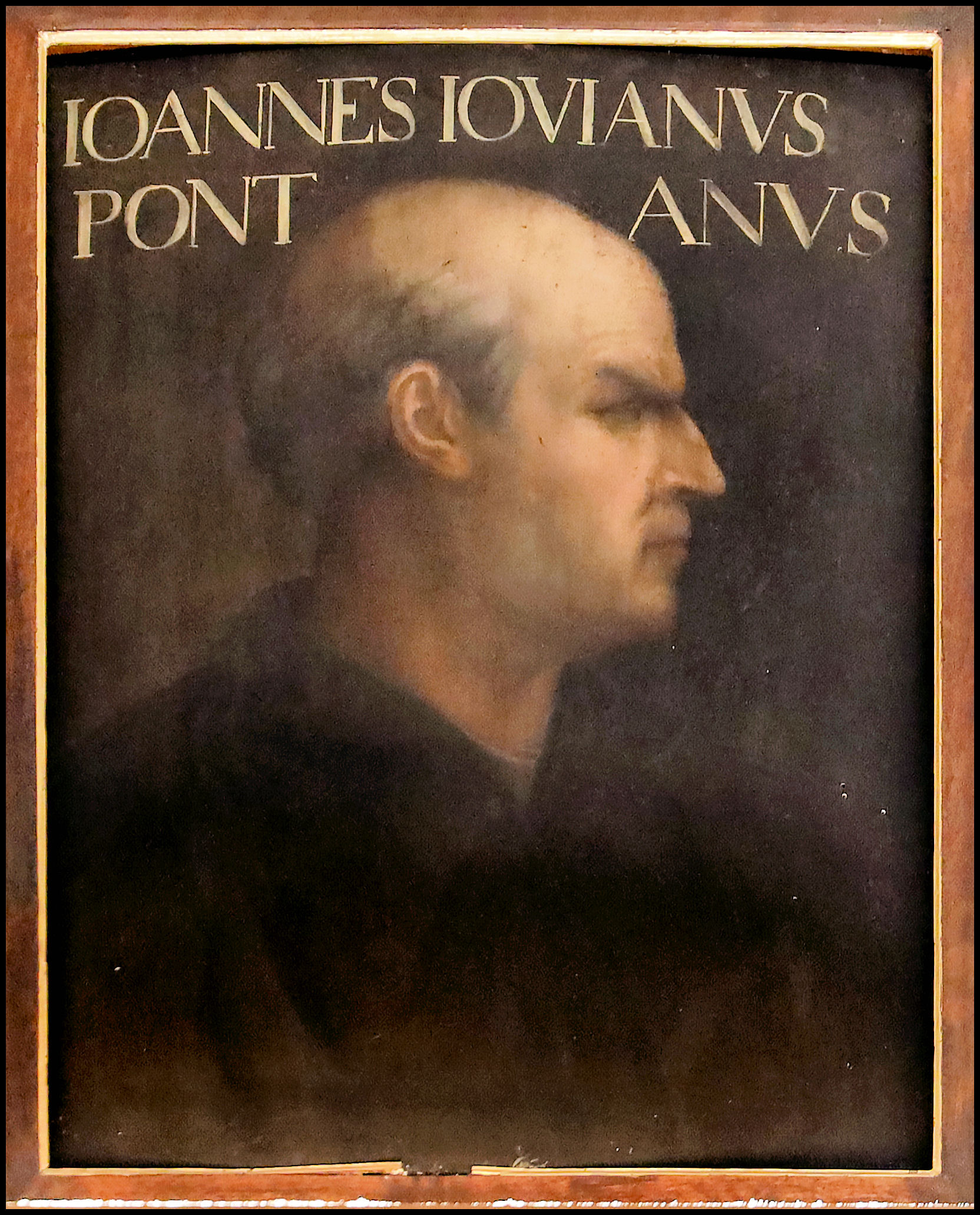

Giovanni Pontano, di Cristofano dell’Altissimo (1552-68) – Galleria degli Uffizi, Firenze – Autore foto: Fabrizio Garrisi – Licenza: CC0, via Wikimedia Commons

Poeta, filosofo, fondatore di una delle prime accademie letterarie d’Europa, nonché primo ministro dei sovrani aragonesi, Pontano fu una delle voci più autorevoli della Napoli rinascimentale.

La figura di Giovanni Pontano sembra dimenticata dal grande pubblico e relegata nei discorsi tra intellettuali. Questo breve articolo che, certamente, non ha pretese accademiche, vuole solo “riportarlo alla luce”, restituendogli il posto che merita nella storia culturale d’Italia e, soprattutto, di Napoli, la città che amò e celebrò come pochi.

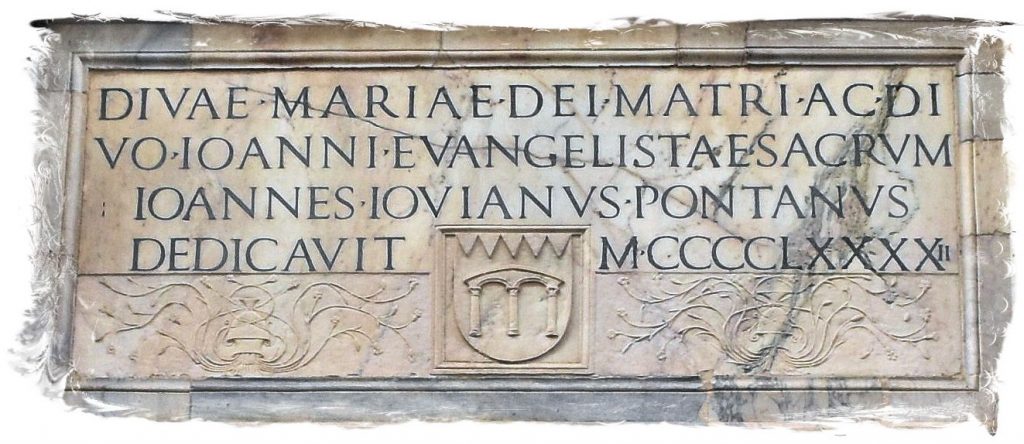

Nel cuore del centro antico, in via dei Tribunali, a ridosso della chiesa di Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, esiste una cappella in stile rinascimentale, di semplice forma quadrangolare in piperno, con ai lati lastre marmoree riportanti iscrizioni latine. Eretta nel 1492 come tomba gentilizia da uno tra Francesco di Giorgio Martini e fra’ Giocondo, essa ha un grande significato per Napoli. Chiunque passi in zona la nota, ma non tutti sanno che fu fatta realizzare da Giovanni Pontano, il quale, pur essendo stato una delle figure rinascimentali più eminenti, sembra essere caduto in un ingiustificato oblio (al suo interno, tra l’altro, ne sono custodite le spoglie). Intellettuale e politico di spicco, nonostante non fosse nato in questa città, fu capace di plasmare, politicamente e culturalmente, la società del suo tempo, divenendo protagonista dell’Umanesimo napoletano del Quattrocento.

Napoli, Cappella Pontano – Foto: Giorgio Manusakis

La biografia

Giovanni Pontano (noto anche come Gioviano) nacque a Cerreto di Spoleto, in una famiglia della piccola nobiltà locale, il 7 maggio 1429 (l’anno di nascita è quello più accreditato e sostenuto dalla maggior parte delle fonti, anche se non mancano autori che indicano come possibile data il 1426). Dopo l’assassinio del padre, avvenuto in un momento storico di grandi conflitti tra famiglie aristocratiche umbre, si trasferì con la famiglia a Perugia, dove portò avanti la sua formazione sotto la guida di Guido Vannucci, professore di retorica.

Il 1447 segna una svolta nella sua vita in quanto lascia gli studi giuridici intrapresi per trasferirsi, appena diciottenne, in Toscana allo scopo di incontrare Alfonso V d’Aragona, sovrano di Sicilia, che, conquistato il regno di Napoli il 2 giugno 1442, si stava scontrando con Firenze. Entrato nella corte reale, Pontano fu accolto fra gli umanisti che erano al seguito del monarca e l’anno successivo si trasferì a Napoli. Alfonso, detto anche il Magnanimo, era un ammiratore della nuova cultura rinascimentale ed ebbe il merito di incoraggiarla nel Mezzogiorno, accogliendo letterati, miniatori, copisti e dando vita a un vivace ambiente letterario che pochi sovrani potevano vantare a quei tempi, come evidenziato nell’opera Storia della civiltà europea di Umberto Eco: “Con l’insediamento della dinastia aragonese Napoli diventa sede di uno dei principali centri dell’umanesimo italiano. A corte sono ospitati prestigiosi umanisti quali Lorenzo Valla e Bartolomeo Facio; la rinascita delle lettere è favorita dall’opera del Panormita e soprattutto di Giovanni Pontano, tra i massimi scrittori latini dell’epoca”.

Ignoto napoletano del XV secolo – Alfonso d’Aragona e due stemmi aragonesi (iscrizione in marmo riscalpellata con il nome del re Ferdinando II d’Aragona) – Napoli, Certosa di San Martino – Foto: Giorgio Manusakis

A Napoli Pontano trovò protettori ed amici, ma il suo incontro più importante fu con Antonio Beccadelli, detto il Panormita, fondatore dell’Accademia Napoletana (originariamente denominata Porticus Antonianus), con il quale strinse un profondo legame. La sua carriera politica fu in costante ascesa. Nel 1452 fu nominato membro della cancelleria reale; dopo qualche anno, nel 1456, divenne precettore del nipote di Alfonso, Giovanni d’Aragona (figlio del fratello Giovanni, re di Navarra), e nel 1463 gli fu affidato il compito di educare il figlio di Alfonso, Ferrante.

Con la morte del Panormita (siamo nel 1471), Pontano assunse la presidenza dell’Accademia, che da lui prese il nome di Pontaniana. Nei suoi incarichi a corte diede dimostrazione delle sue qualità di abile militare e diplomatico: partecipò a campagne militari, come quella del 1481 che portò alla riconquista di Otranto, ed ebbe un ruolo chiave nella Guerra di Ferrara (1482-1484).

L’illustre politico dimostrò, poi, tutte le sue doti di diplomatico in occasione della risoluzione del lungo conflitto tra Ferrante I d’Aragona, di cui era divenuto segretario, e lo Stato pontificio governato da Innocenzo VIII, il quale aveva sostenuto la rivolta dei Baroni del 1485; fu Pontano, infatti, l’artefice del révirement aragonese, convincendo il belligerante re che solo la pacifica convivenza con il Papa gli avrebbe garantito la conservazione del trono di Napoli. La pace fu favorita anche dalla grande stima di cui Pontano godeva presso il Pontefice, non solo come letterato, ma anche per la sua integrità; ne fu la dimostrazione il privilegio del 1486 con cui Innocenzo VIII gli concesse la corona poetica.

Pontano raggiunse l’apice della sua carriera politica nel 1487, quando fu nominato segretario regio – primo ministro – in sostituzione di Antonello Petrucci che, accusato di tradimento, in relazione alla seconda congiura dei Baroni, venne giustiziato.

La sua fortuna finì qualche anno dopo, nel 1494, con la morte di re Ferrante I e con il subentro alla guida del regno, in rapida successione, prima di Alfonso II e successivamente di suo figlio Ferrante II (detto Ferrantino), il quale, tradito dai Baroni, lasciò Napoli nel febbraio del 1495, favorendo l’ingresso in città di Carlo VIII. La permanenza del sovrano francese in città fu molto breve: Napoli fu riconquistata da Ferrante II il 7 luglio 1495 e nel novembre dello stesso anno tutto il regno era nuovamente sotto il dominio aragonese. Furono mesi concitati, nei quali Pontano, rimasto in città, svolse un ruolo fondamentale; dopo la fuga di Ferrante II, fu lui infatti a consegnare le chiavi della capitale a Carlo VIII e a negoziare un trattamento umano per evitarne la distruzione. Tuttavia il monarca aragonese, durante il suo esilio, aveva nominato primo ministro Benedetto Gareth, il Cariteo, il quale rimase in carica anche dopo il rientro a Napoli, esautorando dalle sue funzioni Pontano che, così, con un senso di profonda ingiustizia, lasciò la politica.

Cronaca della Napoli Aragonese, Ferdinando II di Napoli in partenza per affrontare Carlo VIII di Francia Autore: The Morgan Library et Museum – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Fu un momento di grande rammarico per l’intellettuale, ma che, nel contempo, favorì un suo ritorno a tempo pieno in ambito letterario. Riprese a scrivere con lena, recuperando le sue opere incompiute e componendone altre nuove. Negli ultimi anni della sua vita assistette al tracollo del regno napoletano: all’occupazione della capitale da parte dei francesi di Luigi XII, nel 1501, seguì, nel maggio del 1503, quella degli spagnoli guidati da Ferdinando il Cattolico. Quest’ultimo evento determinò la decadenza della città, declassandola a sede vicereale dipendente dalla Spagna. Il letterato, riconosciuto per le sue capacità, fu sollecitato a rientrare in politica, ma rifiutò gli incarichi pubblici offertigli sia dai francesi che dagli spagnoli e si spense a 74 anni, a Napoli, il 17 settembre 1503.

Di quell’anno merita di essere ricordato un ultimo atto d’amore di Pontano, ormai ai margini del potere, per la città che aveva servito con fedeltà per tanto tempo, messo in evidenza da Liliana Monti Sabia (membro dell’accademia Pontaniana) in uno dei suoi tanti e importanti scritti sul grande umanista intitolato Un profilo moderno e due vitae antiche di Giovanni Pontano (Accademia Pontaniana 1998). Trattasi di una lettera, scritta a pochi mesi dalla sua morte, a re Luigi XII di Francia, che dominava Napoli poco prima dell’imminente occupazione degli spagnoli. I suoi obiettivi furono ancora una volta la salvaguardia della reputazione intellettuale e politica della città, evitando accuse di slealtà e al contempo la tutela della popolazione. Tale ultima iniziativa, pertanto, deve essere letta come ulteriore testimonianza dell’operato pubblico e dello spirito umanistico del letterato, sempre orientato al bene comune.

Contrariamente a quanto si può immaginare, gli scritti di un cameriere di Cerreto, che fu vicino a Pontano negli anni della sua maturità, riportati da Calisto Fido (sacerdote cerretano), ci descrivono un uomo che, nonostante la sua prestigiosa posizione e cultura, aveva conservato frugalità e modestia nelle sue semplici abitudini di vita.

L’ Umanesimo napoletano e l’Accademia Pontaniana

Pontano fu un intellettuale eclettico e i suoi studi hanno abbracciato gran parte degli aspetti culturali del tempo in cui visse, caratterizzato da un ‘risveglio’ che investì l’Europa intera. Oltre alla politica, i suoi interessi e contributi spaziarono in diversi campi del sapere, umanistico e scientifico.

Con l’arrivo alla corte di re Alfonso il Magnanimo, che spinse verso un rinnovamento culturale, Pontano partecipò – anzi ne divenne il protagonista assoluto – all’affermazione dell’Umanesimo napoletano. Esso si sviluppò secondo un paradigma ben distinto da quello fiorentino, caratterizzato dall’interesse verso l’individualismo, la ricerca scientifica e artistica. Quello napoletano fu invece un Umanesimo profondamente connesso alla politica di corte e all’amministrazione del regno, portando alla creazione di istituzioni come l’Accademia Pontaniana, incentrata su discussioni aristoteliche e retorica classica. Nel Rinascimento partenopeo, meno legato all’arte pittorica, furono la letteratura, la filologia, la filosofia e la poesia latina (con Pontano, Sannazaro, Beccadelli) ad assumere centralità.

Un momento topico per lo sviluppo delle tendenze culturali in atto fu certamente l’istituzione (1458) di un’accademia culturale guidata dal Panormita, alla quale Pontano subito aderì. Le origini del cenacolo napoletano risalirebbero, però, al 1443, quando Alfonso il Magnanimo, di fatto, promosse incontri tra insigni studiosi presso il Castel Nuovo (per questo fu chiamata Accademia Alfonsina), durante i quali gli stessi avevano modo di confrontarsi sui risultati delle loro ricerche. Con la morte del sovrano le riunioni si spostarono a casa del Panormita e con la scomparsa di quest’ultimo (1471) la direzione dell’Accademia passò a Pontano. Quest’ultimo, fino alla sua morte, tenne gli incontri nelle sue dimore o presso il tempietto di via dei Tribunali. In tali contesti, ormai, non si discuteva più occasionalmente, ma nell’ambito di sessioni accademiche strutturate, trattando di argomenti letterari e filologici, dei classici, di teologia e geografia, soprattutto negli anni delle grandi scoperte geografiche. Sotto la sua guida il cenacolo culturale divenne un vivace laboratorio, promotore di un umanesimo poliedrico, aperto a saperi diversi e contrario a ogni forma di specialismo rigido.

Napoli, Castel Nuovo detto anche Maschio Angioino – Foto: Giorgio Manusakis

L’Accademia, che prese poi il nome da Pontano, di cui fecero parte anche Jacopo Sannazzaro, Pietro Summonte, Andrea Matteo Acquaviva (solo per citarne alcuni), anche durante i primi anni del governo vicereale fu centro culturale di grande importanza, ma dal 1532 iniziò a vivere un periodo difficile, il cui esito fu la sua scomparsa nel 1542. L’istituzione culturale rimase nell’oblio fino al 1808, quando su iniziativa di alcuni studiosi riprese le sue attività sotto la presidenza di Vincenzo Cuoco. La sua sede attuale è ospitata presso la Società Nazionale di Scienze Lettere ed Arti in Napoli, ubicata in via Mezzocannone 8.

Le opere principali, tra etica, politica e lirica amorosa

Autore di straordinaria prolificità, Pontano ci ha lasciato un corpus letterario che riflette il suo pensiero con lucidità, tenendo conto delle trasformazioni culturali e politiche della sua epoca e della sua stessa vita.

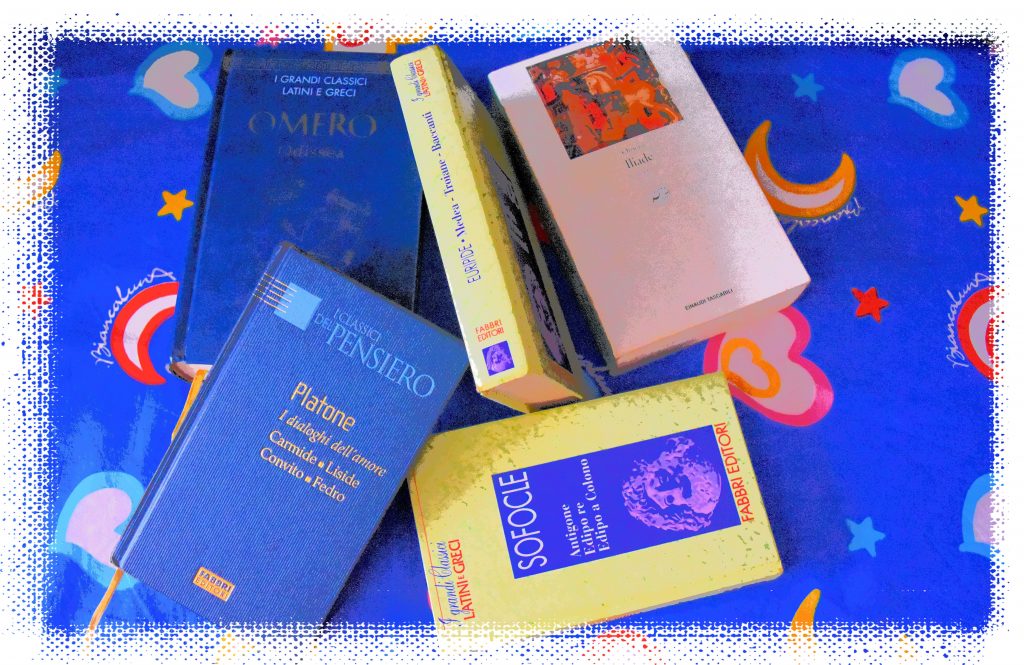

L’intellettuale possedeva una conoscenza profonda e raffinata dei classici greci e latini — da Plauto e Terenzio a Cicerone, Catullo, Orazio, Virgilio, Seneca, Aristotele e Ovidio, che costituivano per lui una fonte costante di modelli stilistici, etici e concettuali. La sua scrittura, come anche la sua riflessione politica, si confronta in più punti con tematiche che troveranno sviluppi nelle opere di pensatori successivi come Machiavelli. La sua intera attività intellettuale rimase fortemente intrecciata con la vita culturale e istituzionale della corte aragonese di Napoli, di cui fu una delle voci più autorevoli.

Libri classici – Foto: Giorgio Manusakis

La sua produzione, ampia e articolata, si distingue per l’uso consapevole e creativo del latino; Pontano ebbe la capacità di utilizzarlo con padronanza, arricchendolo di neologismi e innesti dal volgare, facendolo diventare uno strumento espressivo moderno e flessibile. In volgare restano, invece, le sue lettere a principi e ad amici. Considerato da Jacopo Sannazaro uno dei più autorevoli e fertili intellettuali del Quattrocento, Giovanni Pontano con la sua opera tocca ambiti molteplici del sapere ritenuti importanti a quel tempo: dall’etica all’astrologia; dalla riflessione politica alla retorica; dalla botanica all’analisi della società, fino ai temi dell’amore e della natura. A questi interessi diede forma in un’ampia produzione, composta da trattati, dialoghi e poemetti. I suoi scritti, molti dei quali di data incerta, furono pubblicati e sistematizzati dopo la sua morte dai suoi allievi più stretti, Pietro Summonte e lo stesso Sannazaro, tra il 1505 e il 1512.

Tra le sue opere più significative rientrano i trattati morali e politici: De principe (dove in forma di lettera, diretta ad Alfonso duca di Calabria, descrive la formazione e il comportamento tipici di un principe), De obedientia, De prudentia e De fortuna, che affrontano questioni cruciali come la virtù del sovrano, il ruolo dell’obbedienza, la simulazione come strumento politico e l’instabilità della fortuna, con una visione spesso disincantata e sorprendentemente moderna. Lo Stato, nelle sue riflessioni, si configura come un organismo unitario, regolato da equilibri morali e istituzionali. Nel De bello Neapolitano – la sua unica opera storiografica – racconta, con taglio quasi documentaristico, la guerra condotta da Ferrante I contro gli Angioini, offrendo una narrazione in cui tutti i personaggi tendono a unirsi e fondersi in un insieme armonico rispetto alla tradizionale celebrazione del sovrano.

Alla prosa Pontano affiancò una produzione poetica di ampio respiro, incentrata sugli affetti, la natura, l’eros e l’osservazione del mondo. I suoi Amorum libri, dedicati alla moglie Adriana Sassone, rappresentano un unicum nella lirica amorosa latina del Quattrocento, mentre Urania e De hortis Hesperidum testimoniano il suo interesse per l’astrologia e il sapere scientifico. Si ricordano poi carmi (De amore coniugali, Neniae), ecloghe o egloghe, componimenti poetici, generalmente in forma di dialogo, che descrivono la vita pastorale e campestre (Lepidina, Hendecasyllabi seu Baiae).

Napoli, iscrizione sulla Cappella Pontano – Foto: Giorgio Manusakis

Da ultimo vanno menzionati i dialoghi – come Charon, Antonius (elogio del Beccadelli), Aegidius e Asinus (una denuncia velata all’ingratitudine di Alfonso II), – nei quali l’umanista combina satire pungenti, riflessioni filosofiche e una colorata rappresentazione della società napoletana del tempo. L’ultimo Pontano, segnato dalla crisi politica e dalla caduta del regno aragonese, si fa più amaro e disilluso e la scrittura diventa per lui rifugio e lente critica sul destino umano. Sebbene accusato di simpatie verso i francesi, egli non nascose mai il suo risentimento verso l’invasione di Napoli da essi attuata.

La sua Accademia fu un modello per molte altre e la sua opera influenzò generazioni di intellettuali. Napoli gli deve molto, sia per averne elevato il prestigio a livello internazionale, sia per averne cantato le bellezze e per aver contribuito a forgiare quella identità culturale che ancora oggi la distingue. Risvegliare la memoria di figure come Pontano significa riscoprire un pezzo fondamentale della storia e dell’anima partenopee: un modo per valorizzare un patrimonio che merita di essere maggiormente conosciuto e celebrato.

Specifiche foto dal web

Titolo: Giovanni Pontano, di Cristofano dell’Altissimo – 1552-68 – Galleria degli Uffizi, Firenze

Autore: Fabrizio Garrisi

Licenza: CC0, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Pontano,_di_Cristofano_dell%27Altissimo,1552-68_-FG.jpg

Foto modificata

Titolo: Cronaca della Napoli Aragonese, Ferdinando II di Napoli in partenza per affrontare Carlo VIII di Francia

Autore: The Morgan Library et Museum

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cronaca_della_Napoli_Aragonese,_Ferdinand_II_of_Naples_departing_to_confront_Charles_VIII_of_France.jpg

Foto modificata

[…] esempio precoce è quello di Giovanni Pontano (1426 – 1503), il quale, umbro di nascita, ma napoletano d’adozione, al seguito di re Alfonso V […]

[…] di esporre le sue idee. Ciò, nello specifico, avvenne pienamente nel corso del congresso dell’Accademia Pontaniana che si svolse a Napoli il 28 aprile […]