Napoli, Palazzo Reale – Foto: Lucia Montanaro

Quella dell’imperatore svevo, fondatore dell’Università di Napoli, fu una visione giuridica proiettata verso il futuro.

Sino al 1997, anno in cui con la legge Bassanini è stata riconosciuta la piena validità degli atti amministrativi informatizzati, aprendo la strada anche alla digitalizzazione delle procedure giudiziarie, il processo è stato disciplinato da alcune regole codificate già nel 1231 da Federico II di Svevia (Federico Ruggero di Hohenstaufen, Jesi, 26 dicembre 1194 – Castel Fiorentino, 13 dicembre 1250) nelle sue Constitutiones regni Siciliarum.

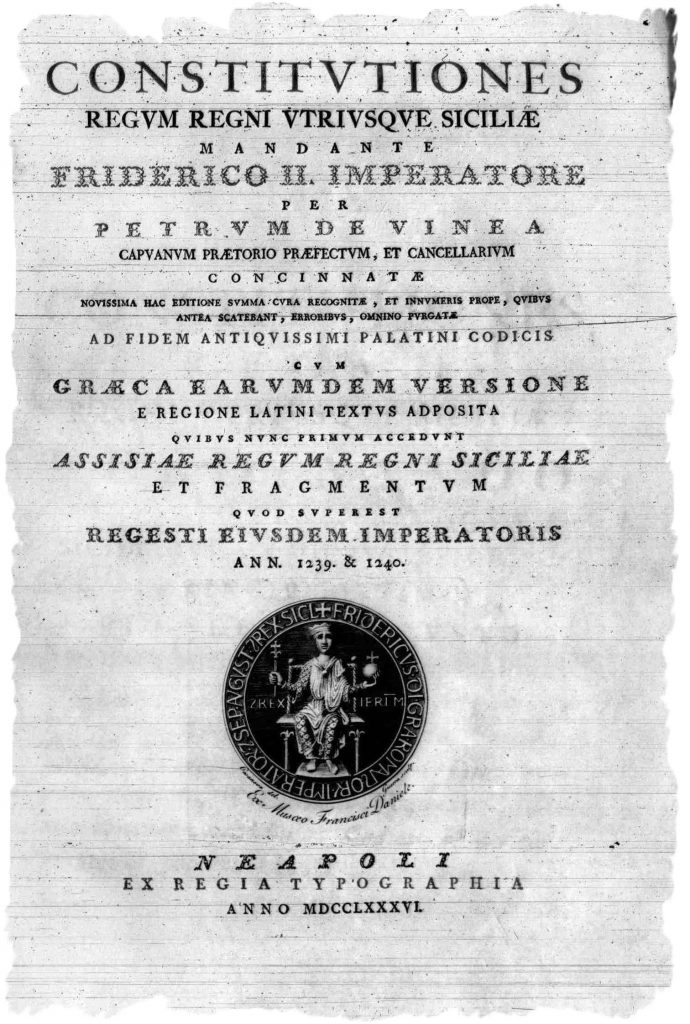

Constitutiones regum regni utriusque Siciliae, 1786 – Autore foto: Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

L’importanza del riordino legislativo di Federico II

Come sagacemente scritto ne La legislazione di Federico II Imperatore, illustrata da Alberto del Vecchio nel 1874, Federico di Svevia si trovò di fronte alla necessità di mettere ordine in un regno in cui la comune persistenza e la sovrapposizione dei sistemi di diritto romano, longobardo e arabo, imposti dalle diverse dominazioni che si erano avvicendate, aveva provocato grandi frizioni fra cittadini e governanti. La stesura scritta delle constitutiones, avvenuta sotto la guida di illustri giureconsulti – tra questi ricordiamo Taddeo da Sessa, Roffredo Epifanio da Benevento, ma soprattutto Pier delle Vigne (chiamato anche Pietro della Vigna), che divenne stretto collaboratore e portavoce dell’imperatore – ebbe il merito di tranquillizzare i cittadini del regno, che così non si videro più governati da norme consuetudinarie e dalla prepotenza arbitraria dei signori feudali. Questi ultimi, in qualche modo, avevano privilegiato una giustizia privata al posto di una pubblica che, invece, garantiva equità.

Uno degli aspetti più innovativi della legislazione federiciana, quindi, fu la centralizzazione del potere legislativo. Federico II, in questo modo, crea un sistema giuridico più uniforme e coerente, in cui le leggi sono espressione della volontà del sovrano e non di interessi particolari. L’imperatore svevo con la sua opera giuridica fu un riformatore illuminato in quanto fu capace di accogliere le leggi dei suoi predecessori senza sostituirle totalmente, se conformi ai suoi fini, ma modificandole per adattarle al mutare delle condizioni, dei tempi e degli uomini.

Per quanto riguarda in particolare il processo, Federico II si preoccupò di tenere distinte le cause civili da quelle penali e istituì il patrocinio legale gratuito e l’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia per le vedove, i minori e gli indigenti, i quali potevano godere anche di un sostegno durante il processo stesso. Veniva altresì stabilito, riprendendo tratti della legislazione longobarda e di alcuni stati del nord Italia, che proprio quest’ultime cause dovessero essere trattate con priorità rispetto al criterio generale basato sulla cronologia. Altri princìpi generali previsti riguardavano la certezza dei tempi di durata della causa, fissata in due mesi, e le stringate ferie processuali, ridotte al Natale, alla Pasqua ed alcune domeniche dell’anno legate a importanti feste religiose. Anche a tal proposito, le norme non nacquero dal nulla perché i giureconsulti trassero ispirazione dalle legislazioni preesistenti, come quella dei Germani, delle città di Bologna e di Viterbo e della monarchia dei Savoia.

Napoli, Palazzo Reale, statua di Federico II di Svevia – Autore foto: Effems – Licenza: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

L’obbligo del libello nella litis contestatio

Un momento essenziale come quello della litis contestatio, qualora il chiamato in causa avesse risposto alle contestazioni, con Federico II divenne scritto, diversamente dai Normanni che consentivano anche le accuse verbali. Quindi un giudizio non poteva iniziare, a eccezione di cause civili per somme di minore entità, senza un libello scritto (una domanda giudiziaria o una querela). Per le cause penali quest’ultimo doveva essere redatto da denunziante e accusatore, che erano anche obbligati al giuramento di non calunniare e di non desistere dal giudizio, pena la perdita di parte del proprio patrimonio. Inoltre l’eventuale calunniatore, che aveva scientemente portato false accuse, era punito con la pena prevista per il crimine oggetto della denunzia. Si trattava, probabilmente, di sanzioni finalizzate proprio a scoraggiare le accuse temerarie e quindi ad evitare tanti processi inutili che avrebbero ingolfato il ‘sistema giustizia’.

Sempre nell’ottica dello snellimento dei processi, era poi prevista una serie di norme che avevano lo scopo di rendere immediatamente fruibili le testimonianze. Infatti, in tutte le cause civili, l’esame testimoniale poteva essere fatto dai giudici del luogo dove abitavano i testimoni. Facevano però eccezione le controversie feudali che erano di competenza della Magna Curia (supremo organo giudiziario del regno presieduto dal re in persona, composto da conti, baroni e milites, che era chiamato, già in epoca normanna, a giudicare i propri ‘pari’), in cui le parti erano obbligate a presentarsi. La Gran Corte poteva però delegare, previa verifica della reale condizione, la escussione di anziani e infermi.

La certezza del regolare svolgimento del processo e delle prove testimoniali era garantita dalla registrazione scritta di domande e risposte dei testimoni, i quali, come oggi, dovevano giurare di dire la verità, peraltro alla presenza di persone di conosciuta probità e che sapessero leggere e scrivere. L’atto doveva, a garanzia di tutti, essere poi sottoscritto dagli intervenuti.

Federico II e l’aquila – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Dai giudizi ordinari e straordinari alla rimozione delle prove paribili

I processi di natura penale erano distinti in ordinari e straordinari. Per gli altri delitti era invece prescritto il giudizio ordinario, la cui fase istruttoria non doveva durare più di tre mesi e che doveva portare alla condanna o alla assoluzione nel termine massimo di dieci giorni. I giudizi straordinari riguardavano i crimini maggiormente sentiti: il brigantaggio (i briganti erano definiti “infestatori di strade”); l’omicidio, il ladrocinio manifesto ed altri reati. Il procedimento era di tipo inquisitorio, molto sommario in modo da pervenire in tempi rapidi a una sentenza e all’applicazione della pena comminata. Un analogo e snello procedimento portava alla condanna in merito alla realizzazione di opere pubbliche per gli uomini noti come dissoluti, i facinorosi e i cattivi esempi (l’attuale corruzione).

Sulla valutazione delle prove, per la prima volta con Federico II compare il principio del libero convincimento del giudice. Le sue decisioni non si basavano più sulle cosiddette prove paribili, fondate sull’evidenza dei fatti, bensì su quelle codificate dal diritto romano e dalle costituzioni del regno. Si trattava di prove, quelle paribili, in cui le persone in lite erano messe a confronto e chi ne usciva soccombente era considerato colpevole per giudizio divino. Fra le più comuni ricordiamo quella della croce, per la quale il primo delle due persone in conflitto che, poste davanti a una croce, cadeva a terra dalla sua posizione era il reo. C’era anche la prova dell’acqua, per la quale il convenuto in giudizio che, gettato in acqua, galleggiava era considerato colpevole. Questo perché si riteneva che egli fosse rifiutato dalle acque stesse che non volevano nascondere un colpevole.

C’era infine il duello giudiziario, che definiva la ragione in base alla capacità di usare le armi dei contendenti. Si stabilì, però, che esso dovesse rimanere in auge, in via eccezionale, per nobili e cavalieri, ove non fosse stato possibile per l’accusatore dimostrare l’altrui colpevolezza.

Altra novità introdotta nel diritto processuale da Federico II fu l’appello, ammesso però solo per i giudizi non esecutivi nel civile e quelli ordinari nel penale; per i processi penali ordinari l’appello era invece subordinato alla presenza del reo entro cinquanta giorni. Le sentenze della Magna Curia, organo di giustizia supremo, erano inappellabili e le parti potevano essere presenti in giudizio personalmente o farsi difendere da un avvocato.

Riproduzione di duello giudiziario – Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Modalità di compilazione delle sentenze ed uso cautelato della tortura

Altro momento fondamentale nello sviluppo del diritto processuale in senso moderno, collegato alla saggezza di Federico II, fu l’istituzione dell’obbligo di redazione scritta delle sentenze in presenza del magistrato, dei giudici e di più testimoni. Il notaio doveva porre in principio la data, il nome del sovrano e l’anno del regno; in calce la sottoscrizione del magistrato, dei giudici e dei testimoni. Una norma del 1232 stabilì, anche, la raccolta di tutte le decisioni dei magistrati affinché servissero da guida per i casi a venire, andando a costituire i libri del diritto locale, a cui potevano riferirsi tutti coloro ch’erano chiamati a rendere giustizia.

Ai tempi di Federico il sistema penale prevedeva l’applicazione di diversi supplizi ai reati maggiori, che però non erano comminati secondo criteri di gradualità connessi alla gravità del fatto, ma dipendevano dall’arbitrio del giudice. Tuttavia, era possibile liberarsi dalla pena pagando una certa somma, in quanto la giustizia era concepita come organo di riparazione nei confronti del danno al privato e non alla società.

Infine c’erano anche norme che sanzionavano i giudici inadempienti e quelli che fossero venuti meno al mandato di escutere testimoni. Essi dovevano ristorare i danni alle parti e pagare il terzo dei loro beni mobili al fisco.

Federico II mantenne l’uso della tortura, anche se soggetta a cautele. Essa era riservata ai delitti contro il sovrano e per la sua applicazione dovevano essere presenti forti indizi di colpevolezza. Inoltre, il giudice non doveva tener conto delle confessioni fatte all’atto del supplizio, ma solo di quelle fatte in un momento di quiete.

Una legislazione ‘pro-casta’ ma con diversi elementi di modernità

Certamente si trattava di una legislazione che, comunque, privilegiava la casta. Lo dimostrano le norme che escludevano che la persona di basso ceto sociale (i villani o vili di nascita) potesse deporre contro i nobili o i militari. Lo stesso doveva valere per i testimoni, che dovevano essere in un certo numero e di una certa condizione sociale.

L’unica accusa che poteva essere sostenuta da qualunque cittadino era quella di alto tradimento. La legislazione federiciana, pur con i limiti e le contraddizioni tipiche dell’epoca, rappresenta un importante passo avanti verso la modernizzazione del diritto e dell’organizzazione statale. Certamente si tratta di una stringata sintesi della monumentale opera giuridica voluta da Federico II, ma, come è evidente, alcuni principi che, a distanza di ottocento anni, dovrebbero rappresentare i capisaldi del nostro sistema giudiziario, come ad esempio la giusta durata del processo, per varie difficoltà stentano ancora oggi ad affermarsi compiutamente.

Specifiche foto dal web

Titolo: Constitutiones regum regni utriusque Siciliae, 1786 – BEIC 15134785

Autore: Biblioteca Europea di Informazione e Cultura – BEIC

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Constitutiones_regum_regni_utriusque_Siciliae,_1786_%E2%80%93_BEIC_15134785.jpg#file

Foto modificata

Titolo: Palazzo Reale (NA) 25 06 2019 02 – Federico II di Svevia

Autore: Effems

Licenza: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palazzo_Reale_%28NA%29_25_06_2019_02_-_Federico_II_di_Svevia.jpg

Foto modificata

Titolo: Frederick II and eagle

Autore: See page for author

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frederick_II_and_eagle.jpg

Foto modificata

Titolo: Gerichtskampf mair

Autore: Jörg Breu der Jüngere (died 1547), Paulus Hector Mair (died 1579)

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gerichtskampf_mair.jpg

Foto modificata