Caravaggio, ‘Ecce Homo’ (1606-1609) e ‘Flagellazione di Cristo’ (1607) – Foto (modificata) da comunicato stampa

Quello di cui vi parliamo è il fortunato caso di un’opera d’arte restituita al grande pubblico grazie a internet.

La storia, apparentemente quasi surreale, del ritrovamento dell’Ecce Homo attribuito a Caravaggio è un po’ la storia di tutti quei dipinti che nel gergo del commercio d’arte vengono definiti sleepers, cioè opere di vecchi maestri che rimangono nell’ignoto in attesa di essere riconosciute e identificate. Come in altre circostanze, la casualità è stata importante, ma un ruolo decisivo l’ha giocato l’ormai consolidato uso di internet, che ha permesso la diffusione su scala mondiale del quadro, il quale non è sfuggito all’occhio attento dei professionisti più competenti, salvaguardandolo anche da speculazioni che lo avrebbero sottratto al grande pubblico.

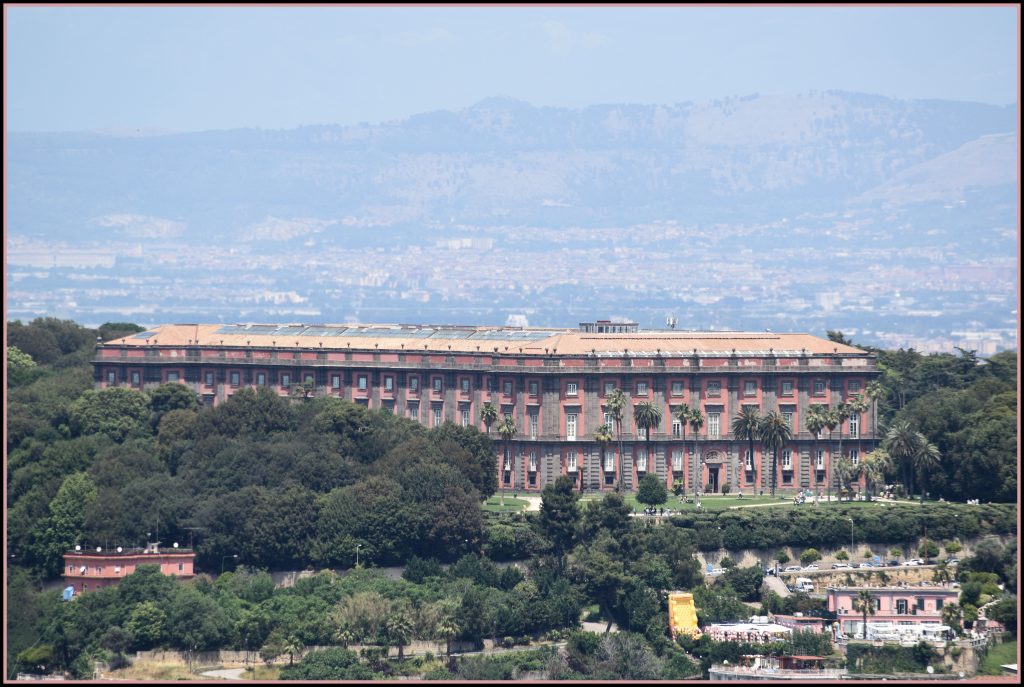

Nell’ambito del ciclo di mostre denominate L’Ospite, il Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli, dal 24 luglio scorso e fino al 2 novembre 2025, espone l’Ecce Homo, ultimo dei capolavori attribuito a Caravaggio. Si tratta di un ospite illustre che può dirsi strettamente legato alla città in quanto, per diversi storici dell’arte, sarebbe stato dipinto proprio in uno dei periodi in cui l’artista visse qui, cioè tra il 1606 e il 1607.

Il museo napoletano, con la mostra Capodimonte doppio Caravaggio, nella quale il quadro recentemente ritrovato in Spagna (unica tappa italiana prima del rientro a Madrid) è visibile accanto a La Flagellazione (1607), dimostra per l’ennesima volta, secondo quanto sottolineato dal suo direttore Eike Schmidt, come il ‘dialogo’ con i grandi poli culturali di livello internazionale sia fondamentale per proporre opere che esaltano il proprio patrimonio artistico.

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, la ‘Flagellazione di Cristo’ (1607) – Foto: Giorgio Manusakis

Non ci soffermeremo qui sulle qualità e sulle caratteristiche dell’opera, né sul suo inquadramento artistico, che sono stati oggetto di un altro nostro articolo già pubblicato che potete leggere cliccando sul collegamento ipertestuale, bensì sulla storia del suo ritrovamento e sulle dinamiche che sovente accompagnano la riscoperta di capolavori definiti “dormienti”, molte volte finiti in collezioni private che nessuno potrà ammirare.

La storia della sua provenienza recente

Avere la possibilità di acquistare oggi un quadro di Caravaggio non sarebbe impresa facile, in quanto il mercato dell’arte a livello internazionale lo offrirebbe, ove ci fosse la possibilità, a cifre tanto alte (per l’Ecce Homo si è parlato di una valutazione superiore ai 300 milioni di euro) da essere consentite ai soli moderni e reali Paperon de Paperoni. Eppure, per decine di anni, il dipinto è rimasto appeso al muro della sala da pranzo della casa di Antonio Perez de Castro (così ha riferito la moglie Mercedes Mendez al quotidiano La Repubblica e successivamente nella bella produzione Sky intitolata Il Caravaggio perduto), peraltro pittore e accademico di Belle Arti.

Nel 2021, dopo un primo tentativo di vendita mediante l’esposizione presso un negozio di antiquariato madrileno (che diede il solo risultato della vendita della cornice), la famiglia de Castro affidò il quadro alla casa d’aste Ansorena, che lo inserì nel suo catalogo come: “CIRCULO DE JOSE’ DE RIBERA (secolo XVII) – titolo La Coronacìon de Espinas”, fissando la base d’asta a 1500 euro.

Jusepe de Ribera, ‘Cristo legato’ (1618) – Quadreria dei Girolamini, Napoli – Foto: Giorgio Manusakis

Il clamore della scoperta

La pubblicazione del dipinto sul sito di Ansorena ebbe un effetto dirompente nel mercato dell’arte e, agli occhi degli antiquari con maggiore esperienza e prestigio, parve subito di trovarsi di fronte ad un’opera di un certo rilievo artistico e di notevole valore economico. La voce si sparse e, ovviamente, furono coinvolti i maggiori storici dell’arte a livello internazionale – da Maria Cristina Terzaghi (Università Roma Tre) a Gianni Papi, da Giuseppe Porzio a Keith Christiansen (Metropolitan Museum of Art di New York), per citarne alcuni – i quali subito andarono a vedere il quadro di persona per consolidare o sconfessare la prima suggestiva impressione di trovarsi davanti ad un capolavoro di Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio.

Naturalmente iniziarono a fioccare le prime proposte di acquisto, dapprima dell’ordine di centinaia di migliaia di euro e successivamente di milioni (i noti antiquari Fabrizio Moretta e Marco Voena arrivarono ad offrirne 10), per arrivare a possedere un dipinto che, sia pure con qualche dubbio, aveva tutte le ‘stimmate’ di un’opera del geniale e “maledetto” pittore bergamasco. Alla luce delle offerte pervenute, che rendevano praticamente impossibile la vendita con un iter assolutamente incongruo per l’ipotizzato valore del quadro, Ansorena, con il consenso della famiglia proprietaria, tolse il dipinto dall’asta, in attesa di definire la migliore strategia operativa. Dopo il fermento nato tra galleristi e storici dell’arte, scoppiò anche la bomba mediatica, preceduta da un lancio sul sito DAGOSPIA, e così tutto il mondo venne a sapere dello straordinario ritrovamento.

Michelangelo Merisi detto il Caravaggio, ‘Sette opere di misericordia’ (1606-1607) – Napoli, Pio Monte della Misericordia – Foto: Giorgio Manusakis

La fase dell’attribuzione e della vendita

Lo scalpore della scoperta di un nuovo dipinto attribuibile a Caravaggio scombussolò i piani di tutti i più importanti mercanti d’arte interessati all’acquisto, in quanto la sua valutazione era cresciuta a dismisura. Pertanto la famiglia de Castro decise, così, di affidarsi ad un gruppo di lavoro capitanato da Jorge Coll, direttore, proprietario e CEO della Galleria Colnaghi, con sede a Madrid, che prese in carico l’opera. Il quadro finì nel caveau dell’istituzione madrilena e venne dunque attivato il progetto di restauro (a carico della cordata degli imprenditori), affidato alle sapienti mani di Andrea Cipriani di Firenze, coadiuvato da Lorenzo Conti per l’aspetto della conservazione strutturale.

Il ‘rumore’ provocato dai media, le prime convinte impressioni di importanti storici dell’arte e il coinvolgimento dei restauratori non passano inosservate e così lo Stato spagnolo decide di intervenire. La Giunta di Qualificazione, Esportazione e Valorizzazione dei Beni del Patrimonio Storico del governo iberico affida al Museo del Prado l’incarico di valutare il valore storico e artistico del dipinto e, dopo le conferme dei più importanti caravaggisti, esso viene dichiarato Bene di Interesse Culturale (B.I.C.). Un provvedimento, questo, che determina l’impossibilità di esportarlo definitivamente all’estero e di accedere al più lucroso mercato internazionale.

Le operazioni di restauro, che si concludono dopo circa un anno, ridanno luce e originalità al quadro che viene ulteriormente esaminato da caravaggisti d’eccezione, i quali rendono definitiva la loro unanime sentenza: è un Caravaggio.

Ovviamente, come sanno gli esperti di settore, la visione critica è stata accompagnata, oggi più che mai, da una serie di indagini tecniche: riflettografia all’infrarosso, radiografie ai raggi X, microscopie ottiche, analisi con raggi ultravioletti e analisi dei pigmenti e della tecnica pittorica hanno confermato le caratteristiche e la compatibilità con la produzione artistica di Caravaggio.

Ma la storia non finisce qui, in quanto la cosiddetta “prova provata” dell’autografia di Caravaggio dell’Ecce Homo, come per tutte le opere da attribuire, andava corroborata anche da un’attenta e probante ricerca documentaria e archivistica: inventari antichi, lettere, ricevute di pagamento, registri di bottega, ricostruzione storica; tutto ciò al fine di attestarne l’esistenza ai tempi della sua esecuzione. In tal senso, preziosa e decisiva è stata l’opera di Maria Cristina Terzaghi (peraltro, dal 2016, membro del Comitato Scientifico del Museo di Capodimonte) che ha rintracciato il passaggio del dipinto (avvenuto nel 1823) nelle mani della famiglia de Castro, la quale l’ottenne dall’Academia San Fernando di Madrid a seguito di una permuta con il San Juan Bautista di Cano. Lo stesso casato, tra l’altro, ritiene di riconoscerlo in un Ecce Homo di Caravaggio appartenuto a un viceré di Napoli – Garcia Avellaneda y Haro – alla metà del Seicento.

Le tante conferme hanno consolidato ulteriormente l’autenticità e l’autografia dell’opera caravaggesca, anche se per alcuni rimane ancora aperto il dibattito su determinate anomalie stilistiche. In definitiva l’Ecce Homo è stato venduto a un collezionista privato (del quale non è stato rivelato il nome e neanche l’esborso economico fatto) che, come richiesto anche dalla ‘vecchia’ famiglia proprietaria, ha permesso al Museo del Prado di curarlo, conservarlo ed esporlo in modo da permetterne la visione diretta al mondo intero.

Madrid, Museo del Prado – Foto: Giorgio Manusakis

In tutta la vicenda c’è pure chi si interroga sul ruolo e sulle eventuali responsabilità che la casa d’aste Ansorena avrebbe potuto avere nei confronti del proprietario, qualora il dipinto fosse stato venduto per l’irrisoria cifra stabilita (1500 euro) nell’asta n.409, tenutasi l’8 e 9 aprile 2021, dove venne indicato come un olio su tela di dimensioni 111x86cm e descritto come La Coronación de Espinas, attribuito alla cerchia di Jusepe De Ribera (XVII secolo).

Non sarebbe stato certo il primo esempio di misattribution (errata attribuzione), che in molti casi è conseguenza di un errore di valutazione, o di cattiva gestione, ma che può anche essere il frutto di comportamenti in malafede finalizzati, nel mercato dell’arte, a guadagni stratosferici a danno dei collezionisti.

Nel caso in questione, lo straordinario interesse subito mostrato verso il quadro e la sua tempestiva attribuzione a Caravaggio, prima della vendita, hanno impedito che una prima erronea valutazione producesse una rilevante perdita economica per la famiglia proprietaria, ma anche un significativo danno per l’intera società, in quanto le opere artistiche di grande rilievo (e non solo) devono essere considerate patrimonio dell’umanità e quindi fruite da tutti, indistintamente. In una vicenda come quella dell’Ecce Homo la divulgazione massiva di notizie, connessa all’uso del web che ha reso l’informazione immediatamente accessibile a un vasto pubblico abbattendo le distanze e velocizzando la comunicazione, e il successivo intervento delle autorità statali (la Spagna, come l’Italia, è uno dei paesi nei quali la tutela degli interessi storico-artistici di beni presenti sul proprio territorio è molto rigida), ha avuto un ruolo essenziale per impedire che un dipinto di grande valore finisse nel giro del mercato internazionale e, probabilmente, nel salotto di qualche ricco magnate. Se ciò fosse accaduto, noi oggi non potremmo continuare a raccontare questa bella storia. Come anticipato in premessa, fino al 2 novembre il dipinto resterà a Capodimonte: un’occasione unica, per curiosi e amanti del bello, di ammirare l’ennesima opera di un pittore che a Napoli visse per 18 mesi, realizzando nel 1610 anche la sua ultima opera, Il Martirio di sant’Orsola (esposta alla Gallerie d’Italia a Palazzo Zevallos Stigliano, Napoli), e lasciando il suo inconfondibile segno. Caravaggio ebbe un grande impatto sulla scuola napoletana e su pittori coevi come Battistello Caracciolo e Fabrizio Santafede, ma anche su quelli successivi, come Ribera e Stanzione, che a loro volta hanno lasciato capolavori nei quali si percepisce marcatamente il suo influsso.

Napoli, il Museo di Capodimonte visto dall’alto – Foto: Giorgio Manusakis