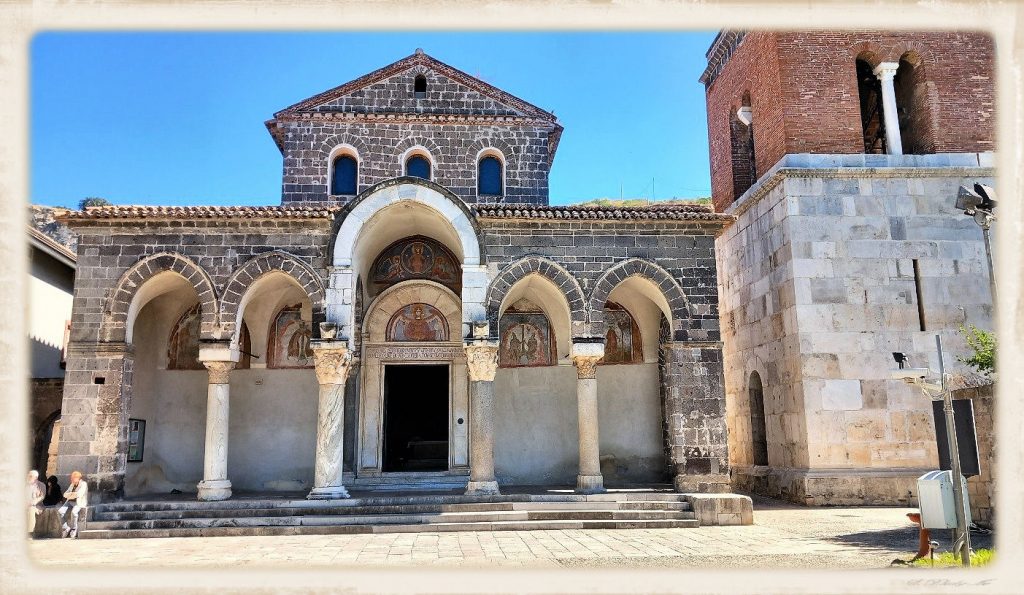

Complesso dell’abbazia di Sant’Angelo – Foto: Giuseppe Schiattarella

Nel cuore della Campania, ai piedi del Monte Tifata, si cela un luogo dove paganesimo e cristianesimo, Oriente e Occidente, arte e fede si intrecciano in un racconto millenario.

L’Abbazia di Sant’Angelo in Formis, a pochi chilometri da Capua, con i suoi stupendi affreschi, è molto più di una chiesa medievale: è un ponte tra civiltà. Varcarne la soglia significa entrare in un mondo in cui il tempo si è fermato e dove la storia si fa pittura, architettura e silenzio sacro. Il complesso può essere considerato come un monumento cardine della spiritualità benedettina, nonché uno dei luoghi più stratificati del Medioevo italiano.

Le origini pagane

Probabilmente Sant’Angelo in Formis trasse le sue origini da insediamenti opici, essendo opica (Volturnum) l’origine di Capua antica. Secondo la leggenda Capua fu fondata da Capis, troiano compagno di Enea. L’evento avrebbe coinvolto anche Sant’Angelo in Formis in quanto in un noto passo di Silio Italico si fa riferimento all’antico culto di Diana che aveva luogo alle falde del monte Tifata, laddove oggi sorge la basilica. Conseguentemente il sito dove essa fu realizzata divenne un santuario già molto prima dell’avvento del cristianesimo. Esplorazioni archeologiche di fine Ottocento, infatti, portarono alla luce, sotto la pavimentazione della basilica, i resti di un antico tempio romano dedicato a Diana Tifatina, l’unico in Campania dedicato alla dea, i cui contorni ricalcano gran parte del perimetro dell’edificio di culto cristiano. La leggenda vuole che la sua venerazione, molto diffusa nel territorio, fosse correlata alla figura di Ifigenia, figlia di Agamennone, che, per sfuggire al sacrificio in Aulide, giunse in Italia con il simulacro di Diana. Il tempio è molto antico, realizzato nel suo impianto originario nel IV-III secolo a.C., mentre l’ampliamento della struttura risalirebbe al 74 a.C., quando venne dotata di un pavimento mosaicato e di colonne in marmo.

La nascita del tempio cristiano

La prima chiesa cristiana di origine longobarda, realizzata sui resti dell’antico tempio romano, secondo quanto riportato nel Regesto di Sant’Angelo in Formis custodito nella biblioteca della grande Abbazia di Montecassino, risalirebbe al 595 d.C. e fu dedicata all’Arcangelo Michele. Nel 1072 il normanno Riccardo I, principe di Capua e conte di Aversa, donò la chiesa a Desiderio, rettore di Montecassino, il quale fece erigere l’attuale basilica, riutilizzando anche capitelli, colonne, marmi e mantenendo a livello del pavimento il mosaico marmoreo bianco dello stilobate del tempio di Diana del II secolo a.C. Fu dunque l’abate, poi divenuto papa Vittore III, a imprimere all’abbazia il suo volto definitivo, avviandone una profonda ristrutturazione tra il 1072 e il 1087.

Una traccia significativa del ruolo del presule nella realizzazione della basilica è riscontrabile nell’affresco dell’abside della chiesa, dove egli, alla destra dei tre arcangeli, viene riprodotto con in mano un modello dell’edificio nella sua forma attuale.

Particolare dell’affresco dell’abside – Foto: Giuseppe Schiattarella

Sant’Angelo in Formis rappresenta un capolavoro di architettura romanica benedettina, realizzato nel rispetto e nella riappropriazione dell’antico. Il materiale reimpiegato (colonne, capitelli e fregi romani), secondo la pratica dello spolium, è stato riassemblato in una logica cristiana, ma nel rispetto di ciò che fu.

L’architettura esterna

L’esterno della chiesa è caratterizzato dalla presenza di un portico (esonartece) con cinque archi a sesto acuto, mentre sulla destra è collocato il campanile. Il confronto tra lo stato attuale della costruzione sacra e il modellino in mano all’abate Desiderio (sopra richiamato) suggerisce un probabile rifacimento postumo del porticato, di cui, però, ad oggi non si conosce la cronologia. Infatti si può notare che gli archi nel dipinto sono a tutto sesto, contrariamente a quelli visibili oggi che sono a sesto acuto e quindi riconducibili ad influenze arabo-normanne. Le arcate sono sostenute da quattro colonne di spoglio, due di granito e due di marmo cipollino grigio, con capitelli corinzi, ai lati del portale d’ingresso della chiesa.

Anche il campanile — oggi sulla destra — sembrerebbe essere il frutto di una ricostruzione posteriore, forse in seguito a un crollo nel XII secolo, come si può dedurre dallo stesso modellino affrescato che lo colloca invece a sinistra. Di forma quadrangolare, il monumento risulta realizzato, alla sua base, con pietre di età romana e, come peculiarità, presenta due bifore, lunghe e strette, che si aprono ai suoi lati. Per tutti questi aspetti la torre campanaria ha diverse analogie con l’abbazia benedettina di S. Pietro ad Montes, distante appena 15 chilometri, dello stesso periodo storico.

Esterno della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella

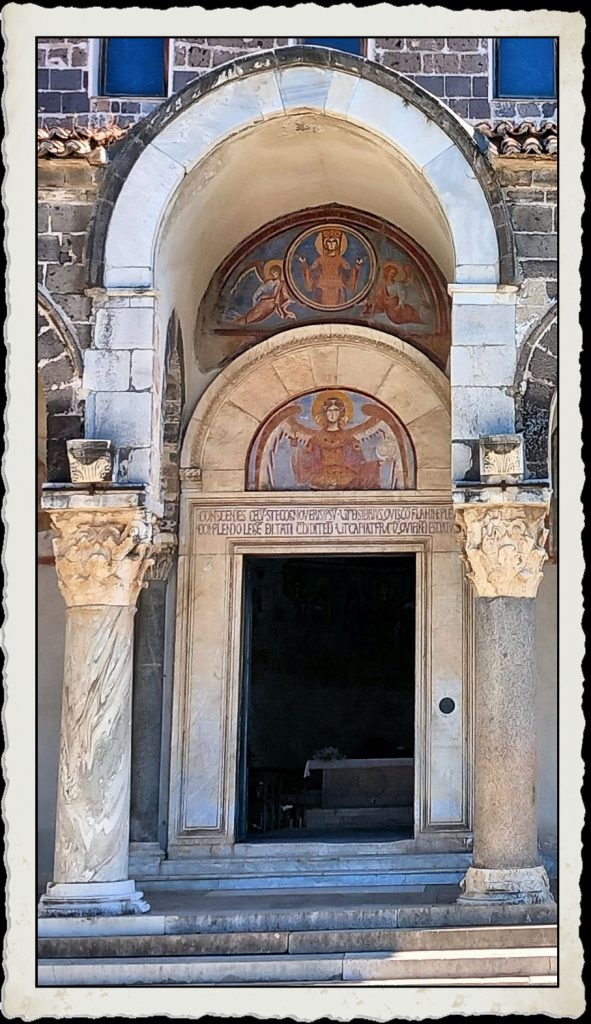

Gli affreschi che adornano la facciata sotto il portico sono testimonianze pittoriche di arte bizantina riferibili alla fine del XII secolo. Particolare, forse unico tra le chiese italiane, è la presenza di due lunette sovrapposte (una che rappresenta san Michele e l’altra la Vergine orante accompagnata da un angelo) che sovrastano l’architrave. Quest’ultima sarebbe una caratteristica delle chiese d’Oriente e, in particolare, propria di quelle greche, secondo lo studioso Jacobitti. Le altre lunette, invece, riportano le storie degli anacoreti Antonio e Paolo (con questo termine vengono indicati i religiosi che vivevano isolati inizialmente nei deserti dell’Egitto nel III e IV secolo).

Un’ultima notazione va fatta per l’iscrizione sul portale che, come evidenziato dalla Soprintendenza per le Province di Caserta e Benevento, testimonierebbe un ulteriore collegamento con la cultura greca. Il riferimento è alla prima frase Conscendes coelum site cognoveris ipsum –Salirai al cielo se riconoscerai te stesso – che si riallaccia con l’iscrizione γνῶϑι σεαυτόν – conosci te stesso – uno degli apoftegmi inciso sul frontone del tempio di Apollo in Delfi.

Il portale della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella

L’interno della chiesa e il suo ciclo pittorico: un Medioevo che guarda a Bisanzio

Ma è al suo interno che la basilica a tre navate, ciascuna terminante con un’abside semicircolare, senza transetto (una navata trasversale tra quelle longitudinali e l’abside, che conferisce alla pianta della chiesa la forma di croce), rivela il suo cuore più prezioso con un programma decorativo vastissimo e articolato.

La copertura del tetto è lignea e l’abside centrale è delineato da due file di sette colonne con capitelli corinzi – diverse tra loro, in quanto provenienti, verosimilmente, dall’antico tempio – chiamate a sorreggere archi a tutto sesto. L’altare è costituito dal reimpiego di un sarcofago romano strigilato, ovverosia con decorazione a scanalature ondulate (il termine deriva da strigile, che era lo strumento usato anticamente per detergere il corpo).

Quanto alla pavimentazione, all’attento visitatore non sfuggono le tracce evidenti dell’antico podio del tempio, con mosaici realizzati con la tecnica a tasselli, originari della tradizione romana, presenti soprattutto nella navata centrale. Tuttavia, si identificano in altre zone anche innesti in mattoni e inserti più recenti, probabilmente frutto di interventi di riparazione. Ciononostante, tale diversità di elementi rende il pavimento un ulteriore documento di ricostruzione storica ed artistica del luogo.

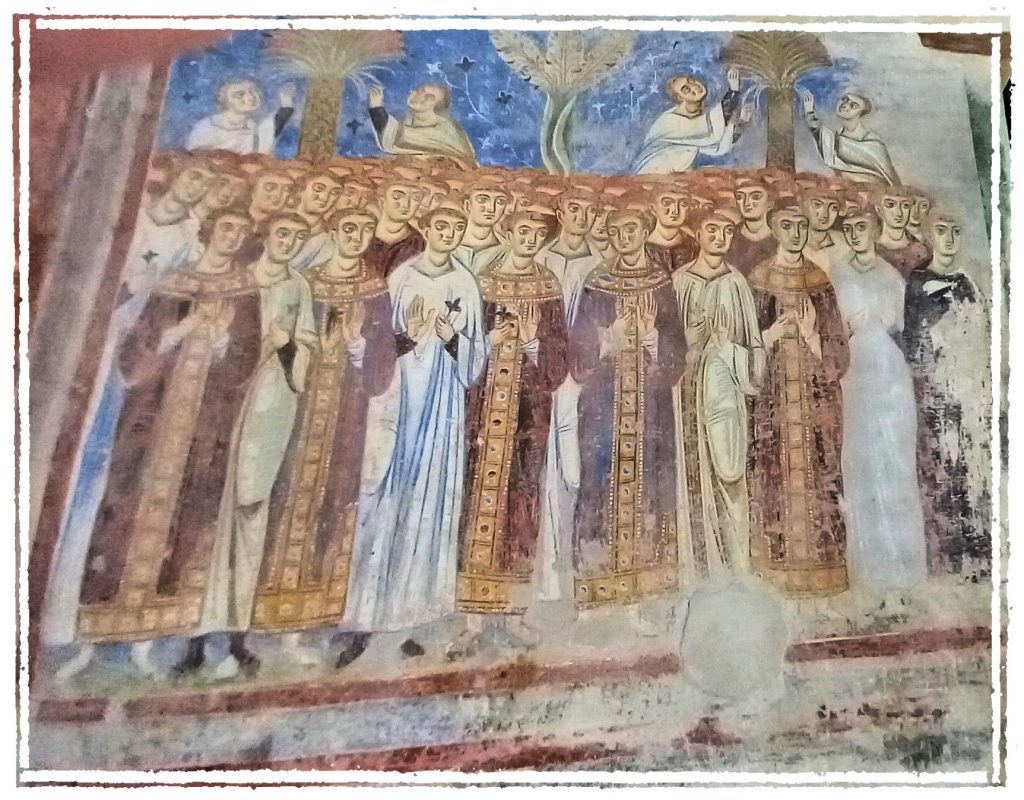

Il ciclo di affreschi, nel quale sono rappresentate scene tratte dall’Antico e dal Nuovo Testamento, per comune opinione degli studiosi, è il documento più significativo della pittura medievale meridionale – ciò a seguito della distruzione dell’Abbazia di Montecassino del 15 febbraio 1944 – ed è la sintesi dell’incontro tra cultura bizantina e primo romanico occidentale. Si tratta di una narrazione pittorica su scala monumentale realizzata forse da maestranze greco-campane (almeno cinque artisti diversi secondo alcuni studiosi), operanti nel contesto del monachesimo benedettino riformato promosso dall’abate Desiderio di Montecassino. I nomi degli artisti, come spesso accade nell’arte medievale, sono sconosciuti, ma gli studiosi sono concordi nel ritenere che gli affreschi siano antecedenti o coevi alla morte del suddetto presule nel 1087.

Interno della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella

Nell’abside maggiore viene rappresentato Cristo in trono benedicente, circondato dai simboli evangelici (il leone, che simboleggia Marco; l’aquila, che simboleggia Giovanni; il bue, che simboleggia Luca; l’angelo che simboleggia Matteo), i quali insieme formano il cosiddetto tetramorfo, sovrastato dalla colomba richiamante lo Spirito Santo. Nella grande fascia che corre sotto il catino vero e proprio, sono affrescati i tre Arcangeli (al centro Michele) fiancheggiati dai santi fondatori: san Benedetto (a destra) e l’abate Desiderio, con il modello della chiesa, a sinistra di chi guarda.

L’abside maggiore – Foto: Giuseppe Schiattarella

Le due piccole absidi, invece, riportano da un lato la Vergine con bambino fra due angeli e, sotto, le Sante Martiri; dall’altro, invece, anche se molto mal conservato, un Cristo affiancato da due Santi. L’intero ciclo pittorico delle navate, sia pure con alcuni evidenti danni che non permettono di apprezzarlo nella sua interezza, sviluppandosi lungo le pareti illustra più di 100 episodi tratti dalla Bibbia, disposti su più registri, quasi a formarne una rappresentazione per immagini. Le scene dell’Antico Testamento riguardanti la Genesi, l’Esodo e il raro ciclo di Gedeone – primo esempio noto nella pittura monumentale –sono collocate prevalentemente nelle navate laterali, mentre quelle del Nuovo Testamento, che culminano con la Crocifissione e l’Ascensione, si concentrano nella navata centrale.

La controfacciata della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella

La controfacciata riporta un imponente Giudizio Universale di ascendenza bizantina, con Cristo Giudicante racchiuso in una ‘mandorla’, circondato da angeli, che divide beati e dannati.

Non mancano, poi, alcuni enigmi iconografici, ancora senza spiegazione, come l’aquila acefala che regge il Vangelo di Giovanni, oppure alcuni arbusti simbolici sulla pavimentazione, che secondo alcuni studiosi potrebbero alludere all’albero della vita e della conoscenza.

Particolare della controfacciata della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella

Un invito a riscoprire un luogo intriso di grande arte e spiritualità

La Basilica di Sant’Angelo in Formis, pur essendo uno dei luoghi meno noti dell’arte medievale in Europa, ha tuttavia una capacità di sorprendere non comune. Il ciclo di affreschi, a parere di molti, unico nel Mezzogiorno, rappresenta una perfetta sintesi tra il linguaggio bizantino e il nascente Romanico, e ogni sua immagine ha un significato teologico. Il merito è certamente dell’abate Desiderio che, già nell’anno Mille, sognò un’arte capace di parlare ai fedeli come un secondo Vangelo. Oggi quel sogno resiste, quasi intatto sulle pareti di una basilica che meriterebbe una maggiore attenzione, anche oltre i circuiti del turismo religioso, in quanto luogo nel quale arte e spiritualità sembrano coesistere in perfetta armonia.

Particolare della controfacciata della chiesa – Foto: Giuseppe Schiattarella