L’interno della chiesa del complesso di San Gregorio Armeno – Foto: Giorgio Manusakis

Il complesso di San Gregorio Armeno tra arte, storia e spiritualità.

Nella splendida chiesa di San Gregorio Armeno, dedicata al culto di Santa Patrizia, patrona del popolo di Napoli dal 1625, come risulta da un documento dell’archivio storico della città ritrovato di recente, sono raccolte le reliquie di questa straordinaria guerriera della fede cristiana dal profilo leggendario e storico insieme, che si legano all’evento miracoloso del 25 agosto, giorno dedicato alla Santa, la quale affida la sua protezione perenne alla città.

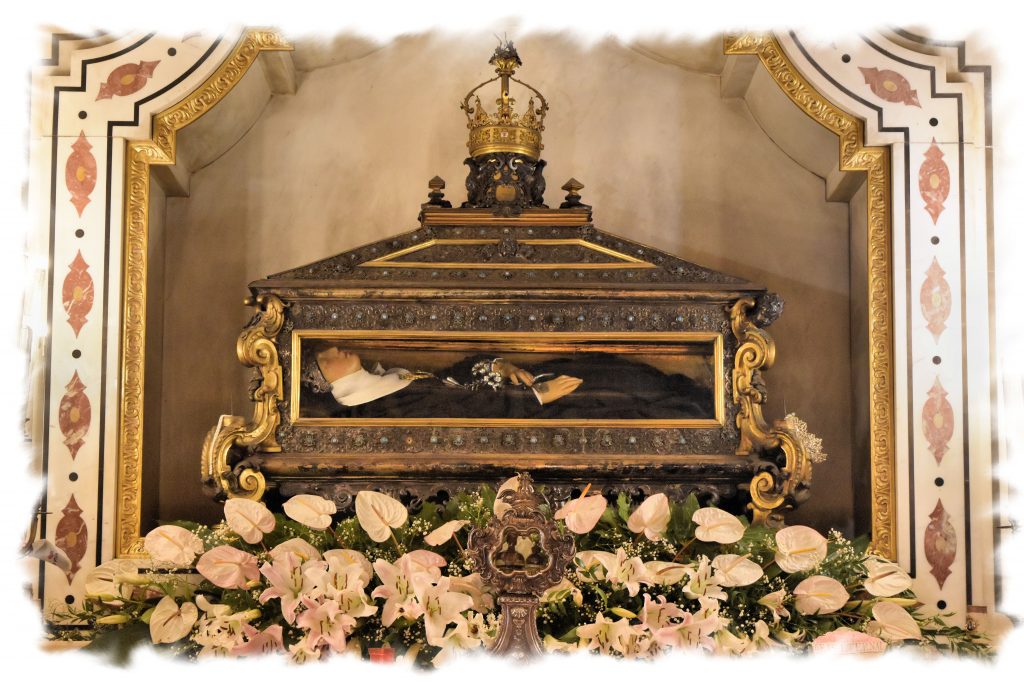

Le reliquie di Santa Patrizia – Foto: Giorgio Manusakis

D’altra parte, in effetti, si svolge lo stesso miracolo di San Gennaro, anche lui patrono; accade misteriosamente, infatti, il prodigio della liquefazione del sangue devotamente raccolto in ampolle di vetro sigillate. Mentre, però, il miracolo di San Gennaro avviene tre volte l’anno, il 19 settembre, il 16 dicembre e il primo sabato di maggio, quello legato a Santa Patrizia si liquefà, oltre che il 25 agosto, anche ogni martedì. La storia di santa Patrizia si snoda tra mito e realtà. Nata a Costantinopoli intorno al 664 d.C., figlia dell’imperatore Costante II, fece voto di verginità per consacrarsi al Signore; la principessa, però, fuggì a Roma con la sua nutrice Aglaia, in quanto i genitori volevano darla in sposa ad un ricco marito, e lì, finalmente, venne segretamente sposata a Cristo da papa Liberio, rinunciando alla sua eredità che regalò ai poveri. Successivamente intraprese un pellegrinaggio verso la Terra Santa, tuttavia una tempesta costrinse la nave ad approdare a Napoli, dove fu ospitata dai monaci Basiliani sull’isola di Megaride; morì a 21 anni di malattia. L’aspetto leggendario, invece, si lega alla storia del cavaliere, che pregando con devozione sulla sua tomba, avrebbe voluto un dente della Santa da lui estratto come reliquia, ma la bocca della santa si inondò di sangue vivo che fu raccolto immediatamente in un’ampolla di vetro, dove da allora fino ad oggi avviene il suo miracolo. Le reliquie della Santa furono traslate nel monastero dei Santi Nicandro e Marciano a Caponapoli, per poi trovare collocazione definitiva nel 1864 nella chiesa di San Gregorio Armeno.

La cappella con le reliquie di Santa Patrizia – Foto: Giorgio Manusakis

La chiesa si erge con determinazione architettonica nel decumano maggiore, nella strada di San Gregorio; presenta un impianto monumentale e all’esterno è presente un porticato di precedente realizzazione. Decorativamente racchiude, al suo interno, preziosi cicli di affreschi del grande Luca Giordano, detto anche “fa presto” per la sua velocità di esecuzione.

Il ciclo di affreschi di Luca Giordano sul lato destro della chiesa – Foto: Giorgio Manusakis

Il primo grande ciclo di affreschi, realizzato senza alcun dubbio da Luca Giordano, si ispira all’arte di Giovanni Lanfranco, il quale lavorò nella chiesa della Certosa di San Martino a Napoli, ove i due artisti si incontrarono e intrecciarono i loro linguaggi, e dove “fa presto” si adoperò alla realizzazione della Cappella del Tesoro, in cui si ritrovano le contaminazioni pittoriche del Lanfranco stesso: turbinii di corpi avvolti da luci e ombre che sprigionano energie e movimenti ascensionali dei corpi dei santi, degli angeli e delle figure umane rappresentate.

Gli affreschi della Cappella del tesoro nella Certosa di San Martino – Foto: Giorgio Manusakis

Il lavoro decorativo della chiesa fu svolto in più momenti: nel 1671, la badessa Lucrezia De Sangro commissionò al pittore, per 200 ducati, la cupola; si realizzò quindi, la gloria di San Gregorio Armeno in Paradiso e le otto sante benedettine nel tamburo.

Luca Giordano – La cupola della chiesa di San Gregorio Armeno – Foto: Giorgio Manusakis

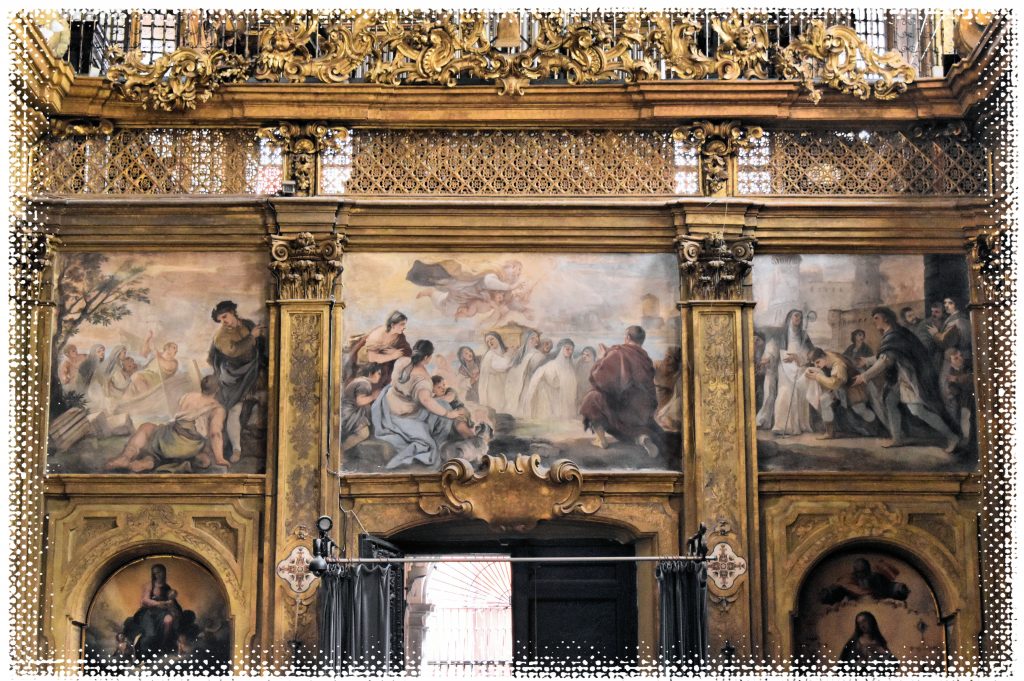

Successivamente tra i 1679 e il 1681, realizzò, invece, le storie di San Gregorio Armeno e San Benedetto, e le Virtù, lungo le pareti laterali del registro superiore della navata nel coro delle monache e nei pennacchi della cupola, infine nel 1684 realizzò le storie delle monache nella controfacciata.

Alcuni dettagli del ciclo di affreschi di Luca Giordano – Foto: Giorgio Manusakis

Tuttavia gli affreschi della controfacciata, eseguiti per la somma di 685 ducati, come descrivono gli atti di commissione, evidenziano un netto distacco stilistico; sono rappresentazioni che si aprono in ariosi e poetici flussi narrativi, impianti formali più liberi e, allo stesso tempo, figure avvolte nei colori chiari e dorati che caratterizzeranno, in seguito, gli anni della sua produzione più matura.

Luca Giordano – Gli affreschi della controfacciata – Foto: Giorgio Manusakis

Luca Giordano ha rappresentato, nella pittura napoletana del’600, quell’aspetto ancora classicista e più luminoso di quella cultura artistica molto vicina al linguaggio e all’uso del colore di Pietro da Cortona. In realtà la sua cifra stilistica si allontana tantissimo dal naturalismo caravaggesco, definendo un’altra corrente che potrebbe definirsi barocca, classicista. Luca Giordano è stato un artista dagli straordinari effetti enfatici, ma anche fortemente lirici, le cui caratteristiche possono sintetizzarsi con la capacità descrittiva di spazialità ardite, scenografie che segnano prospettive dal basso verso l’alto, un linguaggio che accoglie il sapore del classicismo in cui spiccano concetti di bellezza e armonie architettoniche.

Luca Giordano – Particolare di un affresco della cupola – Foto: Giorgio Manusakis

Il bellissimo chiostro del monastero ospita numerose sculture di gusto tardo manierista e barocche, come la fontana o gruppi di sculture di Matteo Bottiglieri che raccontano parabole di Cristo e la Samaritana in cui si notano atteggiamenti teatralizzanti, come espressioni e gesti, a cui si affiancano leggibili segni di influenze arabo/orientali, come le cupole rivestite di ceramiche geometrizzate.

Matteo Bottiglieri – La fontana e il gruppo scultoreo di Cristo e la Samaritana – Foto: Giorgio Manusakis

Il bellissimo refettorio, edificato tra il 1680 e il 1685, ospita dipinti di bottega del Solimena e della bottega di Belisario Corenzio. Urbanisticamente la struttura della chiesa si colloca tra il decumano maggiore e quello inferiore del centro storico di Napoli, ampliandosi e connettendosi insieme al vicino complesso monastico, uno dei più grandi della città, occupando in tal modo le diverse insulae del centro storico.

L’ingresso del chiostro – Foto: Giorgio Manusakis

Infatti, il complesso architettonico venne edificato sui resti di un antico tempio romano dedicato al culto di Cerere o di Demetra, molto attivo in questa area, che era identificato come luogo di culto per ottenere la fertilità, così come dimostra un bassorilievo collocato nelle vicinanze, mentre sono stati ritrovati, in restauri recenti, anche numerosi ex voto in terracotta che raccontano del rito propiziatorio.

L’ingresso della chiesa – Foto: Giorgio Manusakis

Dalle cronache medioevali si ha notizia che nell’VIII secolo un gruppetto di monache greche di culto bizantino, fuggendo da Costantinopoli a seguito delle persecuzioni da parte degli Iconoclasti, furono costrette a traslare le reliquie di San Gregorio Armeno e approdarono a Napoli fondando un monastero su questo sito: il loro sbarco è raccontato magistralmente da Luca Giordano nel soffitto della chiesa, insieme alle altre storie, e quindi la storia della chiesa viene narrata quasi a viva voce attraverso i meravigliosi affreschi di Luca Giordano che la decorano abbellendola in ogni sua parte architettonica, assumendo anche una funzione divulgativa per la conoscenza della storia di questo straordinario, intenso e bellissimo pezzetto della cultura religiosa ed artistica di una Napoli sempre più svelata.

Paola Germana Martusciello

Particolare dell’affresco con l’arrivo delle monache a Napoli – Foto: Giorgio Manusakis

Splendida descrizione di una delle più belle chiese di Napoli.

Davvero interessante!

Complimenti

Chiesa bellissima ricca di patrimoni artistici descritti ampiamente dalla dottoressa Martusciello

Santa Patrizia una donna determinata che ,per l’epoca ,non è scontato

Grazie, Paola, per “svelarci” Napoli, incantandoci con le immagini e arricchendoci con le sue storie e le tue affascinanti descrizioni.

Molto interessante!

Grazie!

Molto interessante la suggestiva descrizione fatta dalla dr. Martusciello di una delle chiese più belle di Napoli. Come sempre la Martusciello parte da un excursus storico e attraverso la descrizione architettonica dell’opera arriva a contemplare tutte le più belle opere d’arte tra quadri e affreschi presenti nella struttura. L’ articolo così ben congegnato invita il lettore ad una prima visita o ad approfondire una precedente conoscenza della Chiesa di Santa Patrizia copatrona di Napoli insieme a San Gennaro a cui l’unisce lo stesso miracolo della liquefazione del sangue.

Articolo molto approfondito ed appassionato. Non conoscevo questa Chiesa e le sue opere d’arte di grande imponenza. Grazie alla Dott.ssa Martusciello sarà la prima tappa nel prossimo viaggio a Napoli.

Una meraviglia ! Bellissime foto.

[…] Reliquie di Santa Patrizia, Napoli, chiesa di San Gregorio Armeno – Foto: Giorgio Manusakis […]

Articolo di grande interesse, definisce in modo esaustivo la pittura del 600 napoletano, le differenze tra Caravaggio e Luca Giordano….. inoltre la descrizione della chiesa e le foto sono di grande interesse