La centrale Montemartini – Foto: Simona Colletta

Un ex impianto termoelettrico della città di Roma ospita oggi un importante museo di archeologia classica e industriale.

a cura di Simona Colletta

Sulla riva sinistra del Tevere, tra i quartieri Garbatella e Ostiense, di fronte agli ex mercati generali, è situata la Centrale Montemartini, primo impianto pubblico destinato a produrre elettricità per Roma, poi riconvertito a museo nel 1997.

L’evoluzione storica: da strategico sito produttivo a grande polo museale

La centrale termoelettrica prende il nome dall’assessore ai servizi tecnologici della giunta capitolina, Giovanni Montemartini, incaricato della sua realizzazione. Il progetto fu messo in atto in seguito al referendum popolare del 20 settembre 1909, in virtù del quale i cittadini si espressero favorevolmente alla municipalizzazione dei servizi elettrici e tramviari di Roma.

La zona scelta per la costruzione della centrale ha un valore strategico: posizionata tra la via Ostiense e la sponda del Tevere, è un punto ottimale sia per garantire il continuo approvvigionamento di acqua, necessario al funzionamento delle macchine; sia perché facilmente raggiungibile dalla via stradale e da quella ferroviaria, sia perché fuori dalla cinta daziale, quindi esente dalle imposte sul combustibile.

Il Ponte Ostiense e la centrale Montemartini sullo sfondo – Foto: Simona Colletta

La struttura contava su un sistema di produzione misto, in cui le turbine a vapore lavoravano simultaneamente con i motori diesel. In questo modo la centrale poteva rispondere adeguatamente alle diverse necessità di consumo elettrico della città, in quanto le turbine garantivano il servizio continuo, mentre i diesel venivano messi in moto negli orari di maggior richiesta di energia.

Dal giorno della sua inaugurazione, il 30 giugno 1912, il sito non interruppe la produzione di energia elettrica neppure durante i bombardamenti della seconda guerra mondiale, illuminando le vie del centro storico, piazza del Popolo e la zona Prati. Il declino iniziò negli anni Cinquanta, a causa dei costi molto elevati per la gestione e la mancanza degli automatismi, ormai necessari per impianti di grandi dimensioni. Nel 1963 parte della struttura venne dismessa per poi interrompere definitivamente l’attività di produzione qualche anno dopo. Alla fine degli anni Ottanta, l’Acea decise di avviare la ristrutturazione completa degli impianti: la Sala macchine e la Sala caldaie, con i relativi ambienti sottostanti, vennero trasformati in Art center e centro multimediale. Nel 1997 la centrale venne definitivamente destinata a sede museale e al suo interno venne esposta una considerevole parte delle sculture dell’antichità classica tornate alla luce nel corso degli scavi eseguiti a Roma tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento. Da novembre 2016 il museo ha aperto una nuova sezione, la Sala del treno di Pio IX, ex Sala caldaie n.2, la quale è stata oggetto di complessi lavori di ristrutturazione, finalizzati a farne la sede espositiva permanente delle carrozze del treno papale. Oggi l’ex centrale è il secondo polo espositivo dei Musei Capitolini, dove le opere qui presenti ripercorrono lo sviluppo della città dall’età repubblicana fino a quella tardo imperiale.

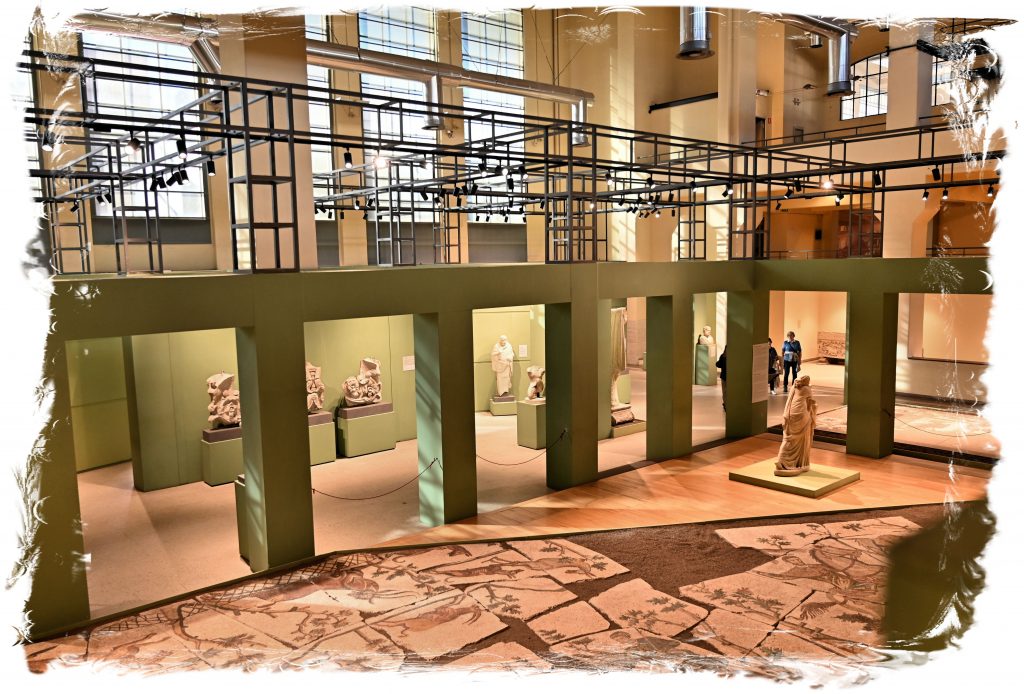

Panoramica della Sala caldaie – Foto: Simona Colletta

Le sale

La Montemartini è uno degli spazi espositivi più originali di Roma. I percorsi museali al suo interno sono due e si intrecciano continuamente tra loro: uno è quello dell’archeologia classica, l’altro quello dell’archeologia industriale. I materiali delle opere, il marmo antico e il metallo, sono il filo che guida il visitatore durante l’itinerario.

Al piano terra è ubicata la Sala colonne, che prende il nome dai numerosi pilastri in cemento armato eretti per sostenere le tre caldaie al piano superiore. Nel soffitto sono ancora evidenti le tramogge che avevano la funzione di raccogliere gli scarti della combustione del carbone. I residui venivano utilizzati nelle ville e nei parchi romani come drenaggio del terreno. I busti e i mosaici esposti in questa parte risalgono all’epoca della Roma Repubblicana. Oltre alla Sala colonne è presente la Sala del treno di Pio IX. L’ambiente che oggi ospita i vagoni di tale convoglio era in origine un settore della Sala caldaie n. 2. Successivamente, nel 1924, venne completata la seconda sala caldaie, un grande ambiente scandito in tre navate da due file di alti pilastri in cemento armato, in cui venne sistemato il nuovo turboalternatore Tosi da 9000 HP. Quando la Centrale Montemartini venne acquisita dalla Sovrintendenza Capitolina, il settore meridionale della ex Sala caldaie n.2 venne ristrutturato per farne la sede espositiva permanente delle carrozze del treno di Pio IX.

Uno dei vagoni di Pio IX – Foto: Simona Colletta

Giovanni Maria Mastai Ferretti venne eletto pontefice il 16 giugno 1846 e diede immediatamente avvio alla costruzione di alcune linee ferrate che mettevano in collegamento Roma con i principali centri dello Stato Pontificio; il Papa, difatti, era consapevole dell’importanza che avrebbe avuto la rete ferroviaria nello sviluppo economico, sociale e politico degli stati. II treno conservato nella centrale è stato realizzato ad opera delle società Pio Centrale e Pio Latina, che lo commissionarono ad alcune aziende francesi per farne dono al Pontefice. Il primo viaggio del Papa a bordo delle sontuose carrozze avvenne il 3 luglio 1859 e percorse la tratta dalla stazione di Porta Maggiore, allora capolinea delle linee ferroviarie pontificie, alla stazione di Cecchina (Albano). Dopo il 1870 e la presa di Roma, il treno venne ricoverato in vari depositi: prima a Civitavecchia, poi a Roma Termini dove venne saccheggiato di alcuni ornamenti. Nel 1911, per l’importanza storica delle vetture, venne restaurato dalle Ferrovie dello Stato ed esposto a Castel Sant’Angelo in occasione del cinquantenario del Regno d’Italia. Successivamente, nel 1930, trovò posto prima nel neonato Museo di Roma e poi, dal 1952, nella nuova sede del museo a palazzo Braschi. I tre vagoni che lo compongono sono i più antichi mezzi ferroviari ancora esistenti in ltalia.

Percorrendo la scalinata in metallo che porta al primo piano si accede alla Sala macchine, un grande ambiente con eleganti lampadari in stile liberty, in cui sono conservate inalterate le turbine, i motori diesel della ditta Franco Tosi di Legnano e la maestosa caldaia a vapore.

Panoramica della Sala macchine – Foto: Simona Colletta

Per le esigenze di maggior fabbisogno energetico, negli anni Trenta, si diede avvio ai lavori di ristrutturazione di tale settore per la sostituzione di due eccitatrici diesel da 150 Hp, due motori da 1000 Hp e uno da 2000 Hp, con due potenti motori diesel Tosi da 7500 Hp che ancora oggi dominano nella sala. Dopo l’inaugurazione del 1933 la sezione vantò numerosi abbellimenti, a partire dal pavimento decorato con mosaici azzurri e cornici multicolori intorno alle macchine, di cui oggi resta una parte originale, intorno al diesel, e uno zoccolo in finto marmo ocra dipinto che terminava sulla parte alta con una cornice sporgente più scura.

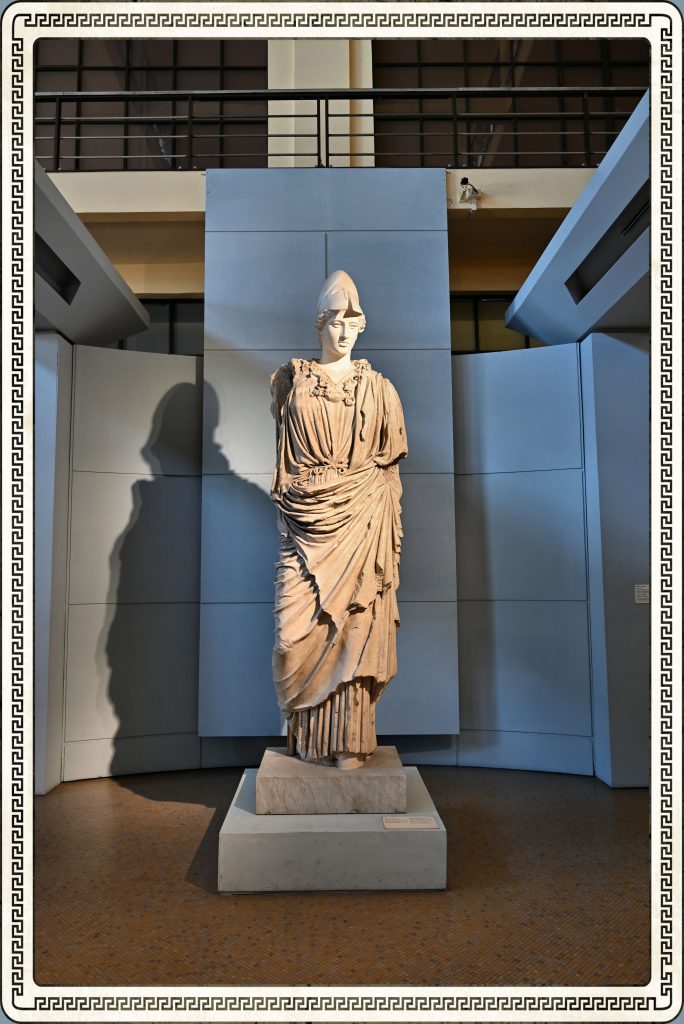

Fra valvole e ingranaggi spicca il bianco candido delle sculture classiche. Tra le opere da ammirare vanno ricordate la statua di Atena, alta 2,83 m, rinvenuta durante uno scavo nel 1887 a piazza Sciarra; la statua di Artemide, copia di età severiana (193-217 d.C.) da originale greco della metà del II secolo a.C.; la statua di Agrippina, riportata alla luce nel 1885 durante gli scavi per la costruzione dell’ospedale militare del Celio; la statua della Fortuna, i cui frammenti colossali sono stati datati al 101 a.C. e sembra che appartenessero a una scultura alta 8 m, posizionata presso l’attuale Largo Argentina.

Statua di Atena – Marmo tasio – Copia da un originale in bronzo della fine del V sec. a.C. – Foto: Simona Colletta

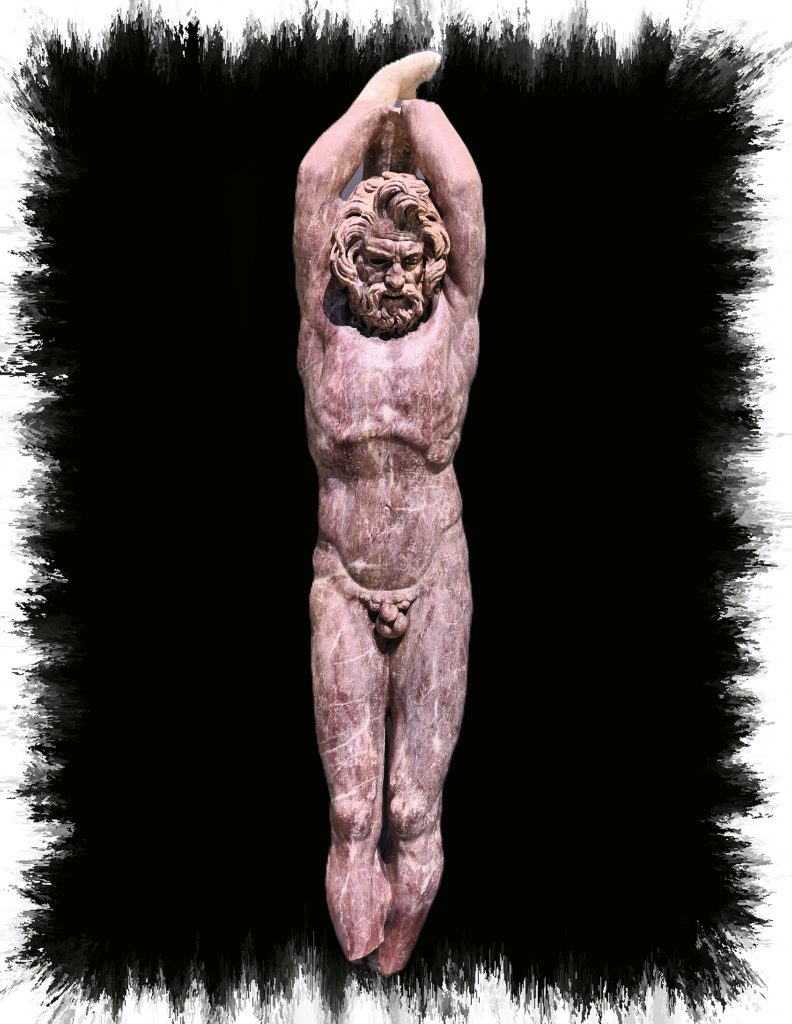

Adiacente alla Sala macchine si apre la Sala caldaie, dove sono esposti sculture e mosaici che decoravano le stanze e i giardini di alcune ricche abitazioni di età romana. Gran parte di queste opere proviene dai quartieri Esquilino, Viminale e Quirinale, zone scarsamente urbanizzate fino alla metà del XIX secolo. Nella città antica queste aree sorgevano ai margini del centro urbano monumentale e a partire dalla metà del I secolo a.C. ospitarono le residenze aristocratiche. Fra tutte spiccano delle sculture di eccezionale bellezza, come la statua di fanciulla seduta, la cui posizione ed il cui sguardo pensieroso fanno percepire esattamente lo stato d’animo della ragazzina rappresentata; la statua della Musa Polimnia, dove la protettrice della danza e del canto sacro è raffigurata in atteggiamento sognante, completamente avvolta in un mantello; la statua del Sileno Marsia, che sfidò in un duello musicale il dio Apollo. Il mito narra che un giorno Atena fabbricò un flauto con ossa di cervo e lo suonò per gli dei riuniti a banchetto. Derisa da Hera e da Afrodite per una buffa espressione del suo volto, la divinità gettò lo strumento, maledicendo chiunque lo avesse raccolto. Il Sileno Marsia lo recuperò inconsapevolmente, divenendo la vittima della maledizione della dea. Egli ne divenne un esperto suonatore, tanto che sfidò Apollo e la sua cetra in una competizione musicale. Il dio vinse e Marsia fu appeso a un albero e scuoiato vivo, pagando per la sua presunzione. La statua è stata rinvenuta presso la cosiddetta Villa delle Vignacce, nel Parco degli Acquedotti a Roma, nel luglio 2009. Fu realizzata in un unico blocco di marmo dalle venature rosso-violacee, originario dell’Asia Minore.

Statua di Marsia appeso – Marmo – Atà adrianea – Foto: Simona Colletta

Nella Sala delle caldaie troneggia la grande caldaia a vapore Tosi, installata nel 1950 in seguito ad un ampliamento degli spazi. Nella camera di combustione il carbone bruciato raggiungeva la temperatura di 400 °C trasformando in vapore l’acqua circolante nel fascio di tubi. Il vapore stesso veniva indirizzato nella Sala macchine, mentre i fumi prodotti dalla combustione erano dispersi attraverso la ciminiera. I residui e le scorie erano scaricati nella Sala colonne tramite le tramogge sotto le quali circolavano vagoncini sui binari.

La curiosità

All’ingresso principale della Centrale si fanno notare due maestosi lampioni, opera di Duilio Cambellotti, uno dei più grandi artisti dell’Art Nouveau. Nel 1896 la Società Romana Tramways & Omnibus bandì un concorso per la progettazione di pali per sostenere i cavi per l’alimentazione elettrica delle linee dei tram. La gara fu vinta dal giovane artista che all’epoca frequentava ancora il corso serale al Museo Artistico Industriale. La particolarità delle decorazioni incise sui pali ne determinò un prezzo elevato, pertanto furono realizzati solo sei lampioni in ghisa presso la Fonderia Pignone di Firenze. Inizialmente furono posizionati in piazza Traiano, vicino la Colonna Traiana, per essere poi collocati in via Cavour. Nel 1911 furono di nuovo spostati e posizionati davanti al Palazzo di Giustizia, in piazza Cavour. In seguito, furono definitivamente rimossi per essere custoditi nel magazzino dell’ACEA in via della Vasca Navale. Negli anni Ottanta due dei pali di Cambellotti vennero restaurati e collocati di fronte all’ingresso del Museo della Centrale Montemartini.

Uno dei lampioni realizzati da Duilio Cambellotti – Foto: Simona Colletta

La centrale ha illuminato per cinquant’anni Roma con il lavoro incessante e la produzione ininterrotta di energia elettrica. Il suo recupero continua ad illuminare la capitale grazie al suo valore artistico. La struttura è una testimonianza delle ambizioni di un’epoca e delle aspettative di crescita riposte nell’industrializzazione e nelle macchine, le moderne divinità. In alcuni spazi è ancora ben percepibile l’odore di nafta e di grasso. Non è una scelta sensoriale, ma l’essenza stessa di cui è impregnata la Centrale: non un effetto ricercato, ma la sua anima autentica. I locali risuonano dei fasti delle altre capitali europee che nei medesimi anni si vestono a festa: non è un semplice stabilimento, dove il carbone e il gasolio invadono gli ambienti, ma è un salone con i pavimenti curati e i lampadari a tre braccia. L’Europa è in fermento, dalla politica all’arte. L’Italia vuole essere al passo degli altri paesi. Spopola l’Art Nouveau, che esporta l’estetica in tutti i campi, dagli arredi alle decorazioni delle vetrate e delle facciate degli edifici. La Centrale rientra in questa ‘scia artistica’ che la rende a tutti gli effetti un tempio di bellezza senza tempo, dove divinità antiche e moderne continueranno a dar mostra di sé ispirando la parte bella dell’umanità.