Antica Pompei – Foto: Giorgio Manusakis

Come evidenziato in un recente articolo della rivista Scientific Reports (Nature), la città romana si racconta anche attraverso i suoi resti organici.

La Campania è sempre stata una regione antropizzata, e tracce di insediamenti stabili risalgono sin all’Età del Ferro. L’avvento di Roma e l’ulteriore sviluppo dei suoi centri abitati, come Pompei, ha fatto sì che oggi il territorio sia divenuto un prolifico serbatoio di materiale archeologico, organico e inorganico, destinato a favorire l’acquisizione di ulteriori spunti di studio. Grazie alle nuove tecnologie si potranno chiarire sempre meglio, e a 360 gradi, usi, costumi e abitudini del passato, come evidenziato nell’articolo pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Scientific Reports (Nature), che ha approfondito il tema della dieta umana nella Pompei del I secolo d.C.

Pane ritrovato a Pompei – Foto (modificata) da comunicato stampa

In questo contributo, però, non si parla di un nuovo rinvenimento archeologico, come tutti sarebbero portati a pensare (cosa che probabilmente non tarderà ad arrivare), ma di un importante studio – comunque strettamente connesso alle attività di ricerca – che ha riguardato l’analisi dei reperti organici trovati a Pompei, nonché le pratiche di gestione e sfruttamento delle risorse animali e vegetali usate per l’alimentazione dei suoi antichi abitanti; un brillante risultato, questo, reso possibile dalla stretta collaborazione tra il Laboratorio di Ricerche Applicate “Annamaria Ciarallo” del Parco di Pompei e il Laboratorio DistaBiF dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, con il significativo apporto scientifico dell’Università La Sapienza di Roma e del Dipartimento di Archeologia dell’Università di York.

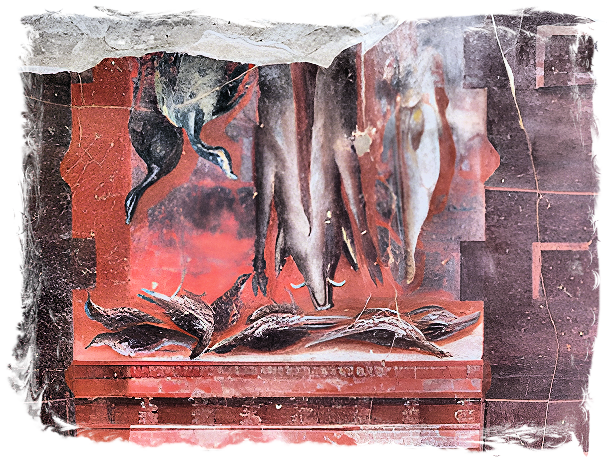

Pompei, Casa del Tiaso, affresco con cacciagione e risorse ittiche – Foto (modificata) da comunicato stampa

Contesto e obiettivi dello studio

Gli scienziati che si sono occupati della ricerca hanno avuto la possibilità di esaminare un centinaio di reperti organici – resti di ossa animali, semi, carboni vegetali, resti umani – provenienti dagli scavi dell’area urbana e periurbana di Pompei, risalenti all’ultimo periodo di vita della città (prima della distruzione nel 79 d.C.). Lo scopo era quello di ricostruire in dettaglio le strategie di produzione, approvvigionamento, allevamento e consumo di risorse alimentari da parte degli abitanti mediante l’utilizzo di metodiche scientifiche d’avanguardia. L’approccio multidisciplinare è stato reso possibile da analisi isotopiche degli elementi stabili (carbonio, azoto, zolfo), per dedurre le fonti di approvvigionamento, la dieta e i movimenti degli animali; da studi archeobotanici per le specie vegetali e dall’integrazione con i dati storici e paleopatologici. Il metodo multifattoriale e le nuove tecniche isotopiche hanno permesso di distinguere non solo i tipi di alimenti consumati ma anche i procedimenti produttivi, rivelatisi flessibili, la produzione e la provenienza delle risorse.

Pompei, Casa del Tiaso, affresco con animali domestici e selvatici – Foto (modificata) da comunicato stampa

I risultati

Per quanto riguarda gli animali domestici (pecore, capre, maiali, bovini, pollame), le prove isotopiche hanno evidenziato strategie di allevamento differenziate: per bovini e ovini, oltre alle procedure tradizionali, era prevista anche un’integrazione con foraggi (ne parla anche Marco Terenzio Varrone nel De Re Rustica), mentre i caprini venivano soltanto condotti al pascolo, probabilmente in zone più svantaggiate, essendo stato rilevato il consumo di piante legnose, al pari del capriolo, l’unico erbivoro selvatico studiato. I suini avevano un’alimentazione molto variabile che prevedeva anche l’uso di scarti della dieta umana urbana o di sottoprodotti della lavorazione alimentare, facendo dedurre una forte interconnessione tra queste attività e la città; per il pollame, invece, i risultati della ricerca indicherebbero un allevamento con prodotti distinti, in linea con le testimonianze storiche dalle quali emerge una preferenza verso l’uso del miglio.

I pesci di mare e d’acqua dolce (soprattutto specie costiere e lagunari) erano consumati regolarmente, essendo in grado di fornire un apporto importante di proteine animali, e le risultanze scientifiche confermerebbero uno sfruttamento intensivo delle risorse acquatiche, non solo con la cattura in laguna, ma anche con l’allevamento di specie come l’orata, ben documentate, in particolare, nell’area del Golfo di Napoli.

Pompei, Casa del Granduca di Toscana – Mosaico con pesci e anatre – Museo Archeologico Nazionale di Napoli (Mann) – Foto: Giorgio Manusakis

Le risorse vegetali, dal canto loro, avevano una grande importanza nell’alimentazione pompeiana, che si basava soprattutto sul consumo di cereali (frumento, orzo, farro), legumi (fagioli, fave, lenticchie), ortaggi e frutta mediterranea (uva, melograno, fico, olive, noci, ecc.). In particolare, le fave potrebbero essere locali, viste le grandi quantità recuperate dalle aree colpite dall’eruzione, mentre le altre leguminose potrebbero essere state importate. Inoltre, era previsto l’uso di colture intensive per le specie che meglio si adattavano al territorio ed erano praticate l’irrigazione e la rotazione colturale. A tal proposito sarà utile richiamare l’articolo pubblicato sul magazine n. 47 del 28/09/2024, nel quale si è parlato del rinvenimento, nei pressi dell’antica città, di campi arati e della possibile coltura pluriennale di carciofi.

Maggiori difficoltà sono state riscontrate, invece, nella ricostruzione precisa del cibo consumato dai cittadini pompeiani nel I secolo d.C., non fosse altro che per la variabilità della dieta, determinata da fluttuazioni climatiche, cambiamenti nelle reti commerciali o variazioni nell’uso di colture. Dall’analisi dei resti umani emerge, comunque, una dieta bilanciata, con una prevalenza di prodotti vegetali (con un maggior consumo di prodotti trasformati come la farina), integrata da carne ovicaprina e suina, pesce, latticini, uova e una buona varietà di frutta. Chiaramente questa necessaria semplificazione limita la capacità del modello elaborato di cogliere la piena complessità del consumo alimentare in quel tempo.

Fichi ritrovati a Pompei – Foto (modificata) da comunicato stampa

Certo è che la dieta romana era composta prevalentemente da carboidrati e lipidi (come l’olio d’oliva), ma, in generale, quanto emerso indica, di fatto, una articolata e intelligente gestione delle risorse, in considerazione della loro disponibilità, nonché un’economia basata sullo scambio tra città e campagna, caratterizzata da flussi di risorse, da un lato, e scarti alimentari, dall’altro. Tuttavia si è avuta la possibilità di evidenziare anche la presenza di scambi alimentari e di importazioni da altre zone, come per alcune specie ittiche o alimenti esotici (ad esempio i datteri).

Nel richiamare la mostra L’Altra Pompei, svoltasi lo scorso anno presso la Palestra Grande del sito e nella quale furono messe in evidenza le linee di ricerca mirate ad approfondire la tematica della dieta dei cittadini di Pompei (vedi https://www.youtube.com/watch?v=rnuu4ggBfYg), il direttore del Parco archeologico, Gabriel Zuchtriegel, alla presentazione della pubblicazione scientifica, ha evidenziato tutte quelle attività, anche scientifiche, che accompagnano e integrano oggi la moderna archeologia: “La ricerca continua anche dopo lo scavo; anzi, come mostra questo studio, un attento esame di testimonianze portate alla luce anche tempo fa, grazie all’uso di analisi e metodologie nuove, ci apre interi orizzonti di cui prima non avevamo idea – sottolinea il direttore. – Se un terzo della città antica di Pompei è ancora non scavato, la mole di dati potenzialmente ricavabile da analisi come queste non è nemmeno quantificabile, perché dipende dal progresso tecnologico e metodologico in corso. Sicuramente investiremo ancora nello studio dei resti umani e dei materiali organici a Pompei che riservono ancora molti segreti da svelare.”

Datteri ritrovati a Pompei – Foto (modificata) da comunicato stampa

Uno studio completo, che ribalta anche pregiudizi del passato

Lo studio pubblicato su Nature offre uno dei quadri più completi ad oggi disponibili sull’alimentazione, sulla gestione degli animali e delle coltivazioni e sulla distribuzione e il consumo di risorse nella Pompei di epoca romana. Esso dimostra come la città fosse in grado di integrare produzione locale, lavorazione degli alimenti e importazione, garantendo una dieta ricca e varia – dunque non povera e monotona, come si credeva in passato. La metodologia usata e i risultati conseguiti hanno tracciato la strada per future indagini sulle società antiche, con la possibilità di ricostruire in dettaglio le reti alimentari, le preferenze sociali e le strategie di contrasto alle crisi ambientali. La versione integrale dell’articolo scientifico è reperibile cliccando sul presente link: https://www.nature.com/articles/s41598-025-12156-7.