Lo scioglimento del sangue di San Gennaro nel 2017 – Foto: Vittorio Bianco

La data del 25 agosto 2025 è destinata ad entrare a pieno titolo nella storia di Napoli per la concomitanza dei due eventi prodigiosi.

Napoli e i suoi patroni

Napoli è una città davvero unica nel suo genere per tantissimi aspetti di natura folkloristica, sociale, culturale e religiosa. In particolar modo, ciò che colpisce ancora oggi è lo speciale rapporto che i suoi ‘figli’ hanno con la sfera della religiosità e, nello specifico, con i santi. Oltre al martire Gennaro, infatti, che assieme alla Madonna Assunta è il patrono principale della città, la pietà popolare annovera altri 51 protettori – in pratica, uno per ogni settimana dell’anno! – ciascuno dei quali è legato, tra l’altro, a determinati fatti e vicende storiche. Per citarne solo qualcuno, si possono ricordare le figure di San Vincenzo Ferrer, monaco domenicano molto amato soprattutto dagli abitanti del rione Sanità, il quale, secondo la tradizione, fermò una devastante epidemia di colera nel 1836; San Gaetano Thiene, fondatore dell’ordine teatino, al quale i napoletani attribuirono il merito di aver posto fine alla terribile pestilenza del 1656, e Sant’Antonio Abate, che sostituì brevemente San Gennaro come principale patrono – dal 1799 al 1814, a seguito di quello che il popolo considerò un tradimento da parte del vescovo di Benevento, ossia l’aver sciolto il suo sangue in presenza del generale francese giacobino Championnet allorquando fu costituita la Repubblica Partenopea – in onore del quale vengono accesi ogni anno, il 17 gennaio, con l’inizio del Carnevale, i tradizionali falò detti fucarazzi.

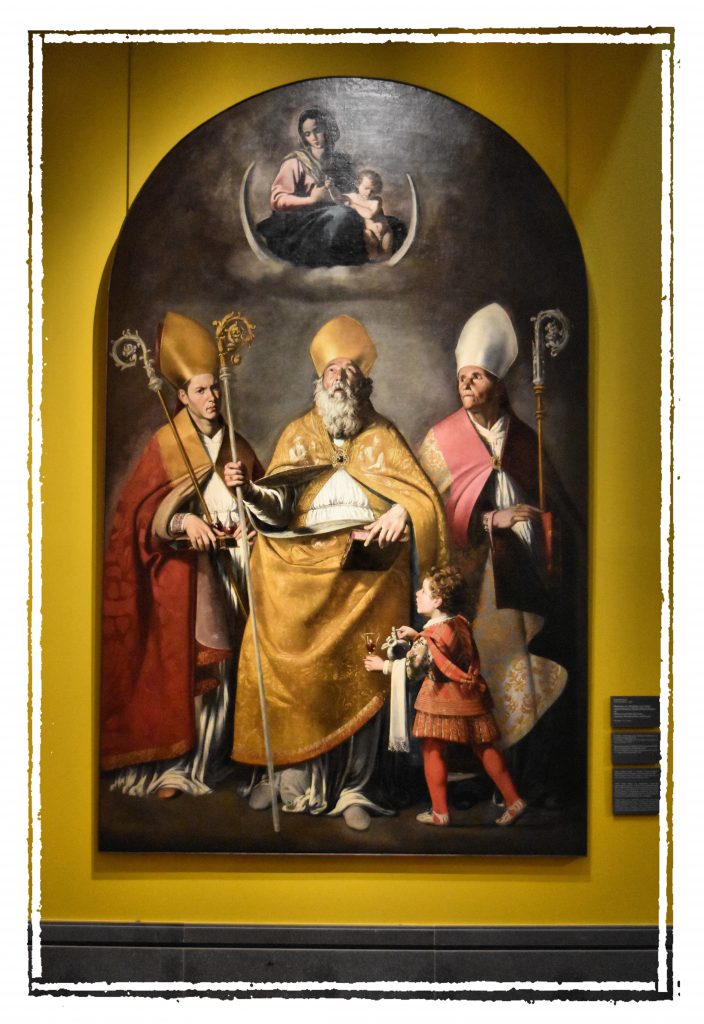

Filippo Vitale, ‘Madonna con Bambino tra i santi Gennaro, Nicola di Bari e Severo‘ (1816) – Napoli, Museo di Capodimonte – Foto: Giorgio Manusakis

Patrizia: dal lusso di Costantinopoli alla carità verso i poveri di Napoli

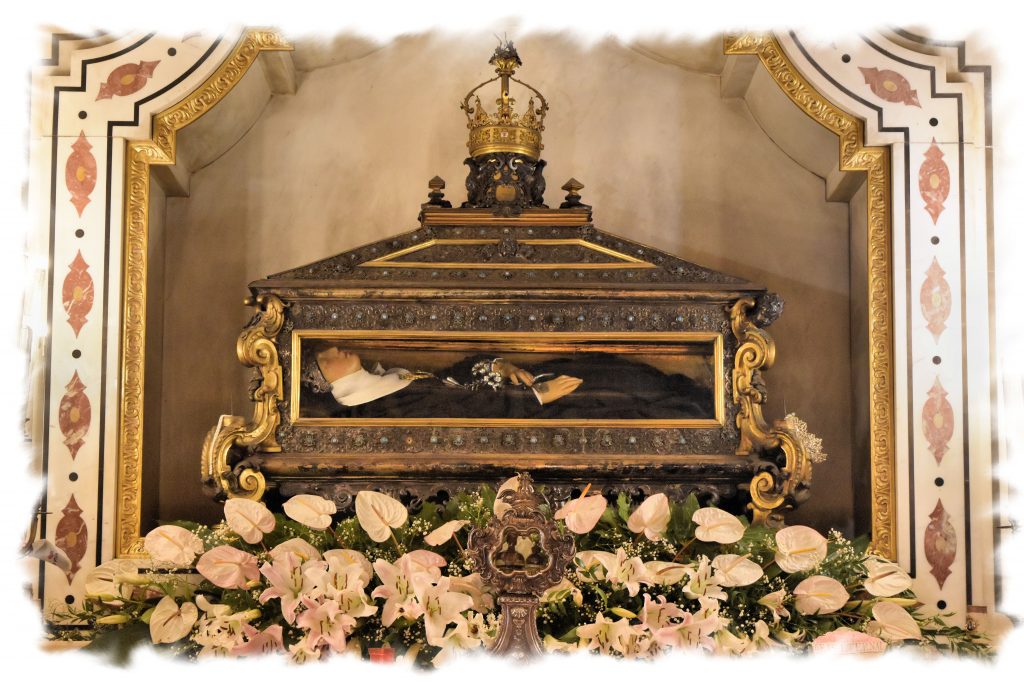

Tra le figure femminili, ad eccezione ovviamente della Madonna, quella venerata da più secoli, soprattutto dai fedeli nati e vissuti – o tuttora abitanti – nel centro storico di Napoli, è senza dubbio Santa Patrizia. Quel poco che si conosce sulla sua vita proviene da una tradizione orale confluita poi in testi successivi alla sua morte. Nata intorno al 664, Patrizia apparteneva ad una delle dinastie più influenti di Costantinopoli, legata da rapporti di parentela con l’imperatore Costante II o, secondo alcune fonti, andando ancora più indietro nel tempo, con lo stesso Costantino. Rifiutando un matrimonio impostole dalla famiglia, la giovane e futura santa fuggì dalla capitale dell’Impero Romano d’Oriente per giungere così a Roma, dove ricevette una benedizione dal papa per il suo voto di castità. Ritornata a Costantinopoli, in seguito alla morte del padre, rinunciò a tutte le ricchezze da lui ereditate per donarle ai poveri. Durante un pellegrinaggio verso la Terra Santa, Patrizia sarebbe naufragata nei pressi di Neapolis, e per l’esattezza sull’isolotto di Megaride, collocato nei pressi della collina di Pizzofalcone. In questo luogo, che fece parte dell’ampia villa del generale romano Lucio Licinio Lucullo e su cui sorge tuttora il Castel dell’Ovo, la santa fondò una comunità dedita non solo alla preghiera ma anche ad importanti opere di carità. Patrizia sarebbe poi morta a soli 21 anni, ovvero intorno al 685, nella data del 13 agosto oppure in quella più verosimile del 25. Le sue spoglie furono originariamente custodite nel monastero dei santi Nicandro e Marciano e poi traslate nel 1864 nella sede attuale della chiesa di San Gregorio Armeno, sotto l’amorevole cura delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia. Nell’anniversario del suo dies natalis – cioè il giorno dell’ascesa al cielo – così come ogni martedì, si perpetua ancora oggi il prodigio della liquefazione del suo sangue, in parte conservatosi nel corso dei secoli. Trattasi di un evento che, per quanto non riconosciuto a pieno titolo dalla Chiesa come miracolo – cioè come atto proveniente direttamente da Dio – è molto atteso e apprezzato dai fedeli, per quanto non abbia lo stesso clamore che circonda quello di San Gennaro.

Reliquie di Santa Patrizia, Napoli, chiesa di San Gregorio Armeno – Foto: Giorgio Manusakis

Il sangue di San Gennaro, tra liquefazioni ordinarie ed insolite

In merito alla vita del vescovo beneventano, nato a Napoli nella seconda metà del III secolo e martirizzato al tempo delle persecuzioni di Diocleziano, si dispone di una maggiore quantità di notizie rispetto a Santa Patrizia, per quanto anch’esse non del tutto attendibili, desunte da fonti di epoca più tarda o arricchite da dettagli aggiunti dall’aneddotica popolare. Come già illustrato in un nostro precedente articolo, la sua enorme fama, sia in città che nel resto del mondo, dimostrata anche dall’esistenza di un ricchissimo tesoro di ex-voto e donazioni da parte di regnanti e personaggi illustri, è legata soprattutto alle tre consuete liquefazioni attese ogni anno. All’evento del dies natalis, il 19 settembre, se ne associano altri due: quello del sabato antecedente la prima domenica di maggio e quello del 16 dicembre. Il primo si riferisce alla traslazione delle sue reliquie dall’Agro Marciano alle Catacombe di Capodimonte, il secondo ricorda il giorno del 1631 in cui il santo avrebbe fermato una delle più violente eruzioni del Vesuvio. Tuttavia, non sono mancate, nel corso della storia, ulteriori circostanze in cui il martire ha rivelato la sua grande benevolenza attraverso eccezionali scioglimenti del sacro liquido. Ad esempio, il primo avvenimento prodigioso tramandato da una fonte scritta – il Chronicon Siculum – si sarebbe verificato il 17 agosto del 1389 durante una processione tenutasi nell’ambito dei festeggiamenti per la Madonna Assunta. Oppure, senza andare troppo indietro nel tempo, si può ricordare la liquefazione del novembre 2023, in occasione della visita a Napoli del patriarca ecumenico Bartolomeo – di cui vi abbiamo parlato in un nostro precedente articolo. L’evento, accaduto in maniera del tutto inaspettata, ebbe notevole valore in quanto lasciò suggestivamente intuire, da parte del patrono, un desiderio di riavvicinamento tra cattolicesimo ed ortodossia.

Il patriarca ecumenico Bartolomeo durante la sua visita a Napoli a novembre 2023 – Foto: Giorgio Manusakis

L’ultimo inatteso miracolo all’interno della Cattedrale di Napoli

A meno di due anni da quella felice occasione il protettore di Napoli e della Campania ha nuovamente “sorpreso” i suoi fedeli con un altro eccezionale prodigio. Nel pomeriggio di lunedì 25 agosto ha avuto inizio in città la 75esima Settimana Liturgica Nazionale con una solenne cerimonia all’interno della Cattedrale, durante la quale sono stati esposti il busto argenteo del santo, in cui sono contenuti resti del suo cranio, e le ampolle del sangue: “Nel momento in cui è stata prelevata la teca con le reliquie del Santo, il sangue si è presentato completamente liquido”. Queste le parole pronunciate alla folla di fedeli dall’abate della Cappella del Tesoro, monsignor Vincenzo De Gregorio, il quale ha poi presentato le ampolle alla venerazione del cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato del Vaticano, che ha preso parte anch’egli ai lavori della Settimana Liturgica, e del cardinale di Napoli, Domenico Battaglia.

La liquefazione verificatasi lunedì 25 agosto, per quanto – come tutte quelle precedenti – non universalmente riconosciuta nella sua autenticità e capace tuttora di creare ampie discussioni tra credenti e non, entra di diritto negli annali per due motivi. Il primo è ovviamente di carattere storico in quanto legato strettamente al calendario: per la prima volta, forse, in assoluto, il sangue di San Gennaro si è sciolto nello stesso giorno in cui si è liquefatto quello di Santa Patrizia, e tra l’altro nell’ambito di un Giubileo, considerato dalla Chiesa come un anno speciale di grazia. Il secondo, invece, affonda le sue radici nel sentimento popolare e devozionale: all’umanità del 2025, lacerata da guerre senza fine, dall’odio cieco e dal desiderio di prevaricazione ad ogni costo, con lo scioglimento del loro sangue i due protettori rivolgono un accorato messaggio di amore e di pace.