La locandina dell’evento – Foto: Simona Colletta

A Roma il Palazzo Bonaparte, dall’8 ottobre 2025 all’8 marzo 2026, accoglie Alphonse Mucha e l’eleganza delle sue opere.

a cura di Simona Colletta

Una mostra-indagine sulla ‘bellezza’, con un ospite illustre

La ricerca della bellezza e la sua rappresentazione sono costanti nelle creazioni degli artisti di tutte le epoche. Per questo, accanto alle oltre 150 opere di Mucha sono esposti i lavori di maestri del Rinascimento e di fine secolo scorso, che incarnano gli ideali classici di armonia e seduzione.

I quadri di Giovanni Boldini e Cesare Saccaggi, i gioielli, gli arredi decò, le sculture antiche e le opere simboliste arricchiscono e completano la visione estetica dell’artista ceco, descrivendo la bellezza come un continuum che attraversa i secoli.

L’ospite d’onore dell’esposizione, raramente visibile fuori dai Musei Reali di Torino, è la Venere di Botticelli. A tale opera è stata dedicata la sala principale del palazzo, che ospitò l’Autoritratto di Van Gogh e La malinconia di Munch.

Le donne ritratte da Mucha modulano le forme dal mondo classico; lo sguardo magnetico e i colori soavi conferiscono delicatezza alla composizione, ma allo stesso tempo emanano la fierezza femminile di affacciarsi al nuovo secolo come protagoniste della Belle Epoque.

Panoramica della sezione 3 – Foto: Simona Colletta

Sull’artista esercitò sempre un forte fascino la figura della donna emancipata e dalla forte personalità, che non ha bisogno dello sguardo maschile per emergere.

Mucha, oltre ad essere uno dei massimi esponenti dell’Art Nouveau, pensatore e filosofo, si cimentò nella grafica e nella pittura; sperimentò la fotografia; si specializzò nella comunicazione visiva e fu un precursore della pubblicità e creatore di immagini destinate al marketing. L’arte, per lui, era un veicolo di valori etici ed emozioni universali e incarnava la capacità di ispirare e guidare l’esperienza umana. Per questo, doveva essere accessibile a tutti e doveva permeare ogni aspetto della quotidianità per elevare lo spirito. Allo stesso tempo doveva essere inclusiva e unire le persone: “Obiettivo del mio lavoro[…] è costruire, unire; perché dev’essere speranza comune che l’umanità cammini insieme e questo avverrà tanto più facilmente quanto maggiore sarà la comprensione reciproca. Sarò felice se avrò contribuito con i miei modesti mezzi a questa coesione.”

I legami con Gauguin e l’attrice Bernhardt

La mostra si articola in sette sezioni disposte su due piani del palazzo. La prima è intitolata Donne, Icone e Muse. Nel 1887 Mucha si trasferì a Parigi e si inserì da subito nella rete di artisti della capitale francese, stringendo legami con Gauguin e Strindberg. Realizzò scenografie di spettacoli, illustrazioni in campo pubblicitario ed editoriale. Ma la svolta arrivò nel 1894, quando una delle attrici più famose di tutti i tempi, Sarah Bernhardt, lo ingaggiò come suo curatore artistico. Mucha creò per lei, oltre ai cartelloni pubblicitari degli spettacoli, anche i costumi di scena, i gioielli e le scenografie.

Un cartellone pubblicitario e una foto di Sarah Bernhardt – Foto: Simona Colletta

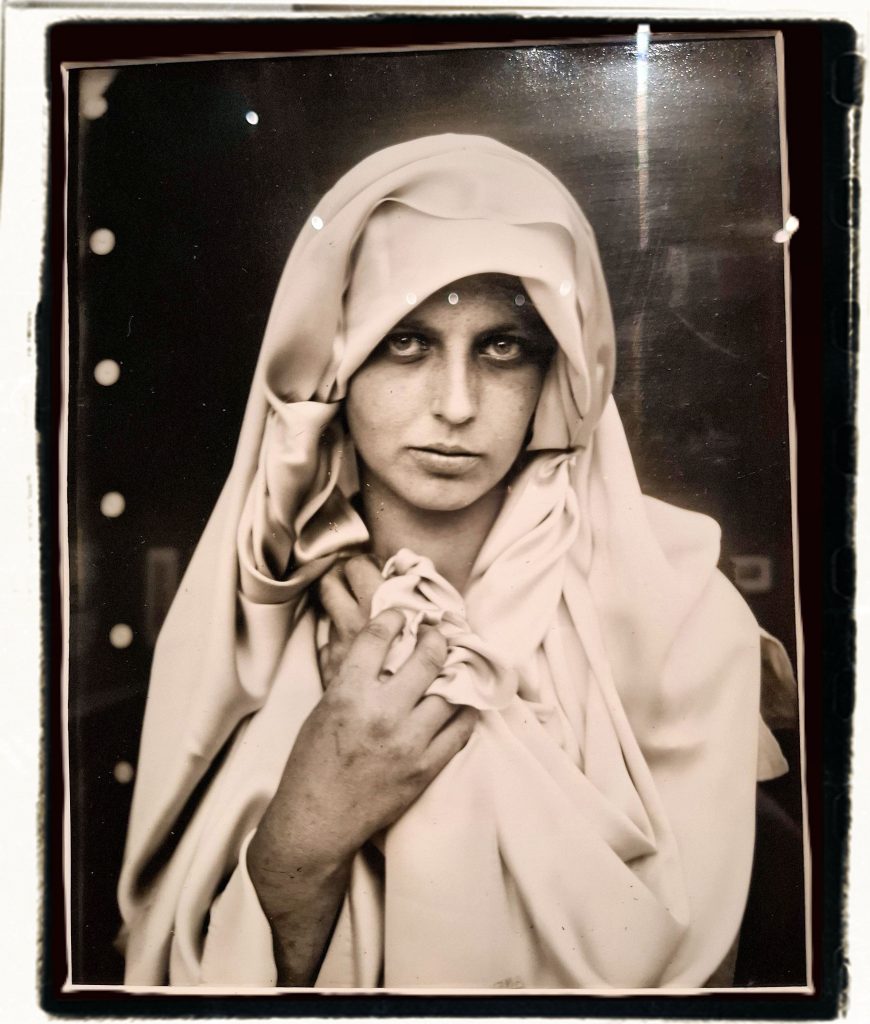

Sono anni di studio e di sperimentazione. Nell’ambito della sua attività Mucha fotografa le modelle per osservarne approfonditamente le espressioni e i movimenti del corpo; ne indaga i gesti, le sinuosità, le pieghe, per arricchire di particolari le sue illustrazioni. Inoltre, documenta la vita dello studio in Rue du Val-de-Grace e le frequentazioni degli artisti.

Ragazza boema in bianco (1927) – Foto: Simona Colletta

Il rapporto con la dimensione spirituale

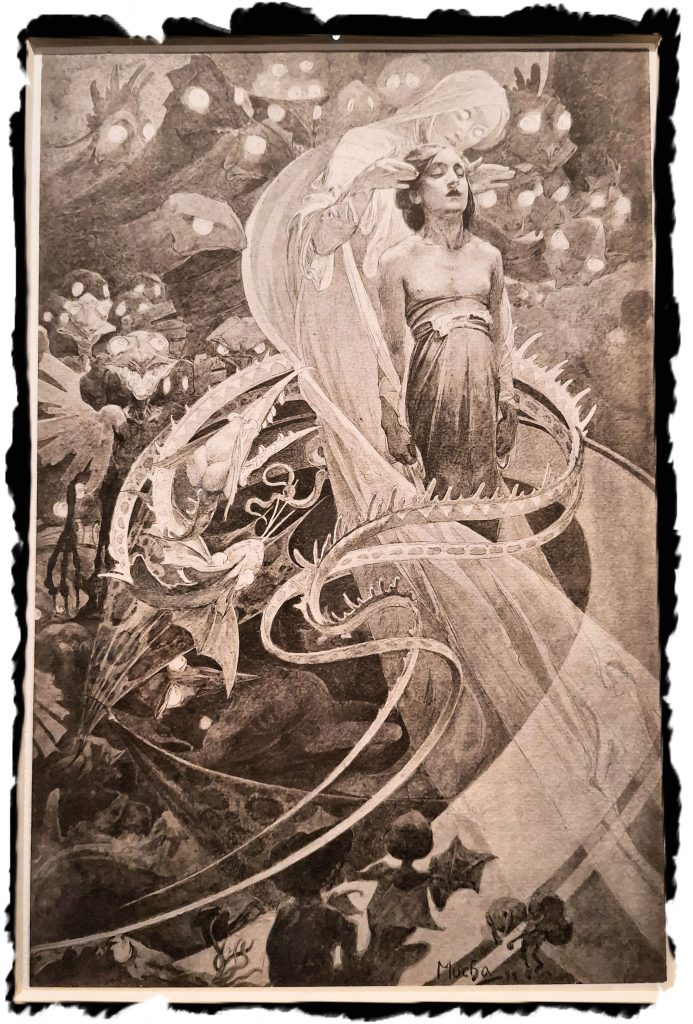

La seconda sezione è dedicata allo Spiritualismo. Nell’ultimo decennio dell’Ottocento Mucha si avvicinò al tema della spiritualità, interessandosi all’occultismo, al misticismo e alla teosofia. Per lui l’arte ha un ruolo centrale poiché: “eleva lo spirito umano attraverso l’armonia e la bellezza, verso la moralità superiore.” Questa visione lo porterà a pubblicare nel 1899 una versione illustrata del Padre Nostro, Le Pater, che egli stesso considera una delle sue creazioni migliori, la cui finalità è quella di accompagnare il lettore alla ricerca del divino.

Studio per ‘Le Pater’ di Mucho – Foto: Simona Colletta

Mucha e la Belle Epoque parigina

La terza sezione si intitola Parigi. Durante la Belle Epoque, la capitale francese è un cenacolo culturale. È un periodo di grande fermento. A Montmartre e nei boulevard degli Champs-Elysées, gli artisti si incontrano e danno vita alle moderne forme d’arte che escono dagli atelier per riversarsi nelle strade, nella quotidianità.

Entrata della metro di Parigi – Foto: Simona Colletta

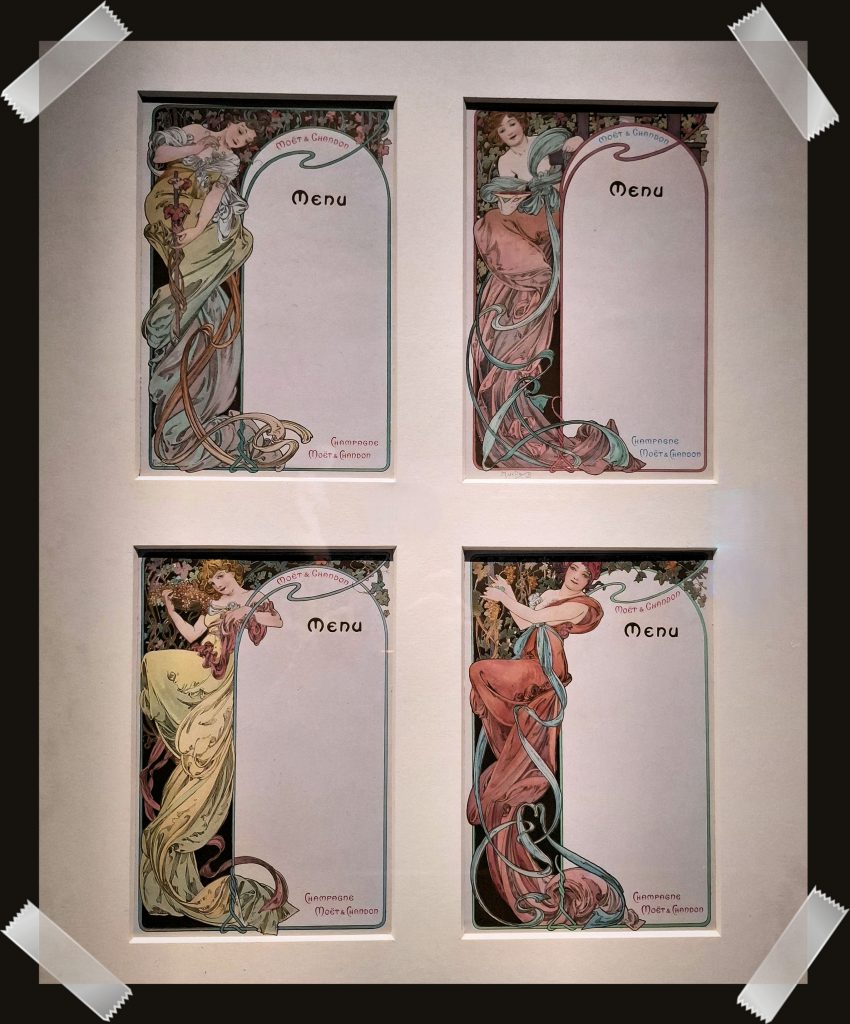

Le illustrazioni che Mucha realizza per gli spettacoli, e per pubblicizzare prodotti commerciali, sono molto apprezzate, tanto da rivoluzionare il linguaggio visivo ed estetico dell’epoca. L’artista crea immagini che non sono più un mero abbellimento, ma acquistano un significato e uno spessore in grado di veicolare messaggi. L’esposizione universale di Parigi del 1900 è l’occasione per la sua affermazione a livello internazionale. Alla kermesse, che celebrava il passaggio al nuovo secolo e fu visitata da cinquanta milioni di persone, parteciparono cinquantotto nazioni. Mucha fu incaricato di curare l’allestimento del padiglione della Bosnia-Erzegovina, per il quale creò delle illustrazioni ispirate alla cultura e al folklore bosniaco.

Menu del padiglione Bosnia-Erzegovina – Foto: Simona Colletta

Allo stesso tempo collaborò alla realizzazione di gioielli e oggetti emblematici dell’Art Nouveau.

I gioielli – Foto: Simona Colletta

Il confronto con Botticelli

Nella quarta sezione intitolata Botticelli e Mucha: la bellezza femminile tra idealizzazione rinascimentale e icona moderna, è stata sistemata l’opera più attesa della mostra: la Venere dipinta da Sandro Botticelli (1485-1490) e conservata presso i Musei Reali di Torino. Questa versione si differenzia da La nascita della Venere, conservata agli Uffizi di Firenze, per la decontestualizzazione della scena. Infatti, la dea ‘torinese’ è rappresentata su uno sfondo scuro e poggia i piedi su un piedistallo di pietra, assumendo più l’aspetto di una scultura che di un dipinto.

Venere di Botticelli – Foto: Simona Colletta

Nonostante Botticelli e Mucha siano separati da secoli di storia dell’arte, la bellezza trasmessa dalle figure femminili rappresentate dai due pittori è un messaggio di armonia e purezza universale che supera il limite temporale.

La sezione storica sull’interpretazione della donna nell’arte

Rilievo con menadi danzanti, metà I secolo d.C. – Foto: Simona Colletta

Al secondo piano di Palazzo Bonaparte si apre la quinta sezione: Il fascino della bellezza tra antico e moderno. È lo spazio dedicato all’evoluzione del concetto di bellezza: dall’antichità al Rinascimento e al Neoclassicismo.

Giorgio Schiavone, ‘Madonna con bambino’ (1456-1460) – Foto: Simona Colletta

Il tema si ripete nella storia, rimanendo sempre vivo e centrale per gli artisti.

Le opere della quinta sezione sono una testimonianza dell’evoluzione della personalità femminile nei secoli: da musa armoniosa e aggraziata, oggetto di ammirazione, icona di amore eterno, dea e Madre di Gesù, a donna energica ed emancipata, a volte eccentrica ma anche inquieta e femme fatale. Questo sono le figure di Giovanni Boldini e la Semiramide di Cesare Saccaggi. Quest’ultima è la regina assira, leggendaria fondatrice di Babilonia; donna seducente e inarrivabile, il cui sguardo non incontra quello di chi la osserva; al suo fianco un leopardo al guinzaglio ed il corpo, coperto da una veste leggera che non nasconde le forme, è valorizzato da gioielli d’oro e pietre preziose.

Semiramide – Foto: Simona Colletta

Sta nascendo un nuovo modello di donna e l’arte ne è testimone. Sara Bernhardt, Eleonora Duse, l’eccentrica marchesa Luisa Casati sono i primi flutti dell’onda femminista che sta per modificare l’aspetto della società.

Il ritorno alle origini

Nella sesta sezione, Ritorno in Patria, sono raccolte le opere che raccontano il ritorno di Mucha alle origini.

Nel 1910, dopo venticinque anni di assenza dalla propria terra, si chiude un cerchio nella vita dell’artista con il ritorno alla cultura slava, che peraltro, con i suoi tratti caratteristici, è stata sempre presente nelle sue creazioni. Questo è il momento in cui gli ideali estetici si elevano a un concetto più alto, al servizio della Patria.

Prima di dedicarsi all’Epopea Slava, Mucha realizzò per il suo popolo i primi francobolli della Repubblica Cecoslovacca e decorò la Casa Municipale di Praga.

Tra il 1904 e il 1909 l’artista si recò cinque volte negli Stati Uniti dove, oltre ad essere accolto come artista contemporaneo e innovativo, fu acclamato dal New York Daily News come The World’s Greatest Decorative Artist.

Questo successo gli consentì di reperire i finanziamenti necessari per realizzare un’opera monumentale dedicata alla storia e all’unità dei popoli slavi, l’eredità artistica e spirituale dedicata alla sua patria.

Tra il 1912 e il 1926 creò l’Epopea Slava, un ciclo pittorico di venti imponenti tele (la più grande misura oltre sei metri per otto), che narra i momenti fondamentali della storia slava dal III al XX secolo. Oggi sono esposte al castello di Moravsky Krumlov, nella Moravia meridionale, regione natale dell’artista.

Panoramica della sezione 6 – Foto: Simona Colletta

Il grande e prezioso lascito

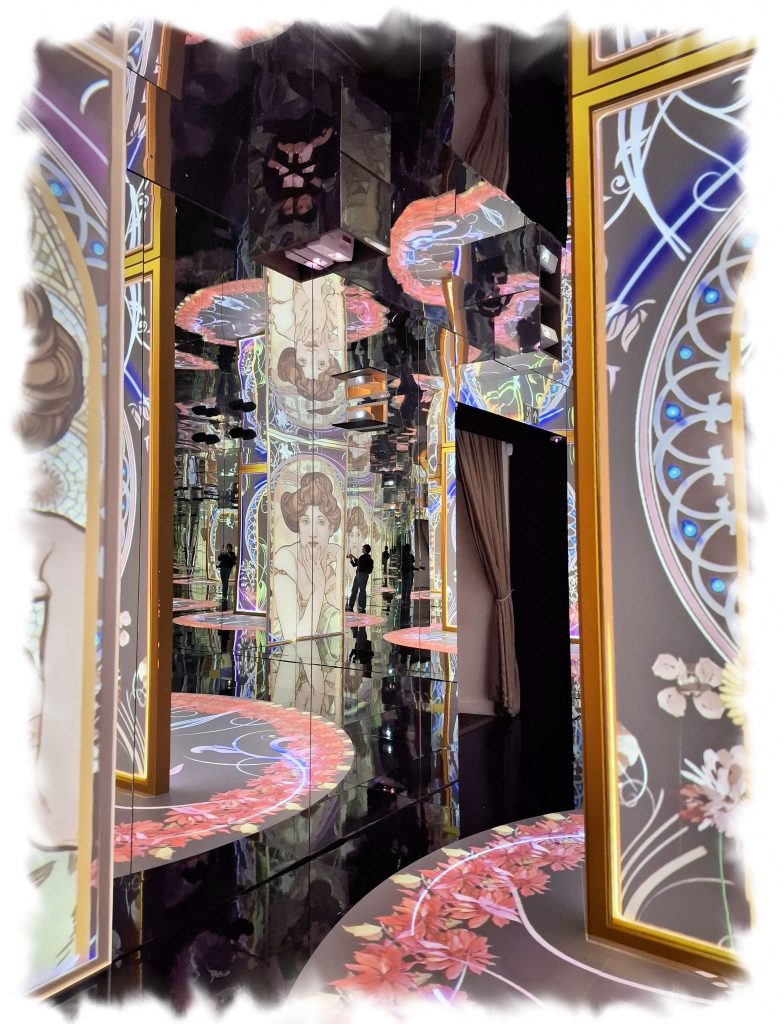

La mostra si chiude con il riconoscimento dell’eredità che Mucha lascia all’arte decorativa e della sua influenza sulle correnti contemporanee, tanto da far parlare di ‘stile Mucha’.

La cultura pop degli anni ‘60 e ‘70 ed artisti come Wes Wilson, Victor Moscoso e Alan Aldrige furono fortemente influenzati da esso, sia nella realizzazione di manifesti psichedelici che nella creazione di molte copertine di album musicali. Oggi l’artista continua ad alimentare l’estro della Street Art, la moda, i tatuaggi e numerose altre espressione artistiche.

Numerose retrospettive gli sono state dedicate in tutto il mondo, da Parigi a Tokyo, a testimonianza della modernità e del forte impatto che ha avuto sul mondo artistico.

Alphonse Mucha ha messo il suo talento al servizio di alti ideali come la bellezza, l’elevazione spirituale, l’emancipazione. Oggi li ammiriamo nelle sue opere, le quali hanno il potere di trasmettere messaggi ‘senza scadenza’, capaci di unire l’Occidente all’Oriente, l’universo maschile e quello femminile, lo stile classico a quello contemporaneo. Oggi ammiriamo la realizzazione del desiderio di un artista.

Panoramica della sezione 6 – Foto: Simona Colletta

La curiosità

La mostra dedicata a Mucha è molto più che una contemplazione artistica: si tratta di un’esperienza immersiva, musicale e olfattiva. Nelle sale sono diffuse profumazioni ispirate alle opere esposte. L’ideatrice delle essenze è Laura Bosetti Tonatto, che ha tradotto ogni creazione in fragranza.

Ad esempio per la Venere è stato prodotto un profumo con tre note chiave: ambra (fragranza calda e luminosa), muschio (aggiunge morbidezza e profondità), opoponax (dona al profumo una dimensione resinosa e balsamica).

Le fragranze sono posizionate dove la luce cambia e dove i visitatori restano di più. Tutta la mostra è accompagnata da una selezione musicale che ricrea l’atmosfera parigina dei primi del Novecento. I brani sono stati scelti e mixati da Dimensione Suono Soft.