Veduta di Pompei col Vesuvio – Foto: Giorgio Manusakis

Analizziamo in questo articolo le tappe salienti dell’evoluzione storica e urbanistica della città vesuviana, dalle sue origini alla definitiva romanizzazione.

Pompei, universalmente riconosciuta come faro della cultura dell’antichità classica, è celebre per essere la straordinaria testimonianza della civiltà romana del I secolo d.C., congelata dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Tuttavia, la storia della città affonda le radici in epoche ben più remote, in un periodo “arcaico” risalente alla fine del VII secolo a.C., ed è un racconto che parla di popoli, commerci e stili di vita in continuo cambiamento.

Nel nostro articolo pubblicato sul magazine n.71 del 30/09/2025, dove abbiamo parlato della vita a Pompei dopo la rovinosa eruzione del 79 d.C., è stato evidenziato come la cittadina, con i suoi scavi, sia conosciuta a livello mondiale per la bellezza dei suoi straordinari affreschi, ma anche come la sua storia non possa essere ridotta, per quanto importante e significativa dal punto di vista artistico-culturale, alla sua sola fase di maggiore splendore, ossia dal II secolo a.C. all’età augustea. Come evidenziato dal direttore del parco Gabriel Zuchtriegel, il compiuto recupero della memoria storica del nostro Paese deve necessariamente passare anche attraverso la riscoperta di ciò che ne ha segnato i secoli anteriori e successivi.

Pianta del plastico di Pompei antica – MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) – Foto: Giorgio Manusakis

Le radici profonde e le prime frequentazioni della zona

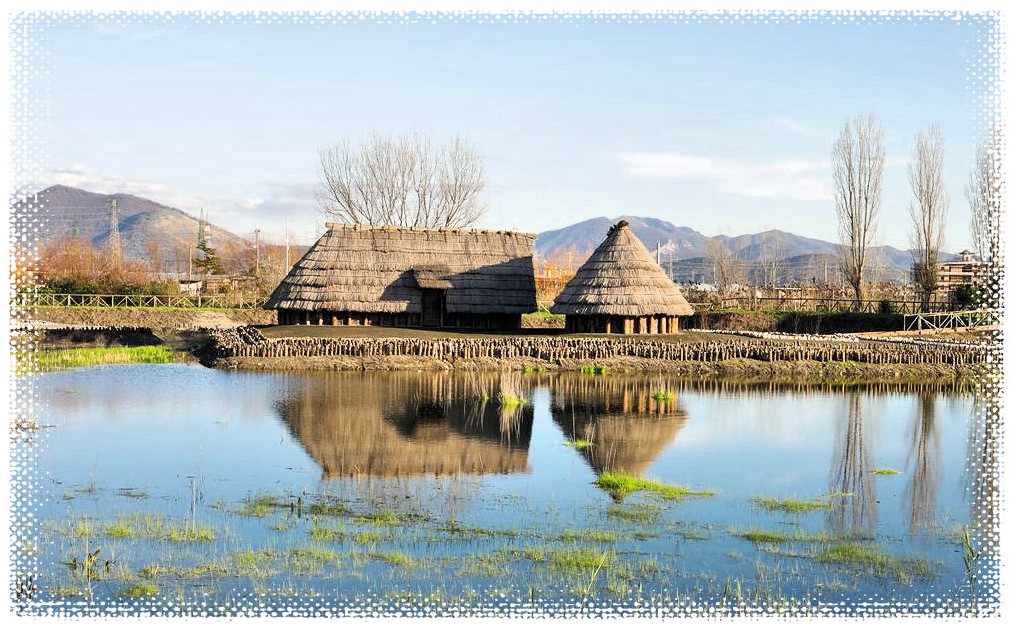

Già alla fine dell’Età del Bronzo e durante la prima Età del Ferro, la valle del Sarno e l’area compresa tra le pendici del Vesuvio, a nord, e il Mar Tirreno, a ovest, vissero un periodo di prosperità legato agli intensi rapporti con i territori circostanti. La frequentazione di quest’area, già molti secoli prima dell’insediamento urbano pompeiano vero e proprio, è dimostrata dal rinvenimento di resti di un villaggio palafitticolo. Esso, risalente a 3500 anni fa, nella media Età del Bronzo, si trova in località Longola, territorio del comune di Poggiomarino dove è stato istituito anche un parco archeo-fluviale; in questa zona, tra l’altro, si insediarono i Sarrasti (citati anche da Virgilio nel VII libro dell’Eneide). Fu proprio la realizzazione di un porto fluviale a favorire i trasporti e quindi i rapporti con l’Oriente e i popoli europei più settentrionali.

Longola – Foto (modificata) da comunicato stampa

I resti di epoca preistorica nel territorio di Pompei, però, sono rari a causa della profondità alla quale giacciono, al di sotto dei prodotti vulcanici del 79 d.C. Nonostante ciò, sono state individuate aree di frequentazione poste verso il litorale, come Bottaro e la collina di Sant’Abbondio. Fin dalle sue origini, l’insediamento si mostrò aperto alle influenze delle culture più progredite presenti nel Golfo di Napoli, in particolare quella greca ed etrusca.

La fondazione etrusca e l’urbanistica arcaica

Recenti ricerche hanno notevolmente modificato la visione del primo secolo di vita di Pompei. L’ipotesi che l’insediamento sia stato fondato dagli Etruschi è oggi circostanziata e sostenuta da evidenze archeologiche; nello specifico, Massimo Osanna parla di una città realizzata con tutti i crismi delle fondazioni tirreniche. La sua nascita può essere collocata intorno alla fine del VII o all’inizio del VI secolo a.C., in un processo in cui l’elemento etrusco appare dominante. Pompei si inserisce tra le nuove città create alla periferia dell’Etruria, con una popolazione iniziale costituita da Etruschi, abitanti della Campania qui trasferitisi (di origine etrusca, italica e forse greca) e autoctoni italici.

I principali elementi dell’organizzazione urbana, ancora visibili nel tessuto successivo, sembrano risalire alla prima metà del VI secolo a.C.:

• la distinzione tra una “città alta” (Altstadt) e una “città bassa”;

• la definizione dei principali assi viari, come la via Stabiana;

• un abbozzo del percorso delle mura;

• la costruzione dei primi santuari urbani ed extraurbani.

L’area della cosiddetta Altstadt (settore sud-occidentale) conteneva le strutture connesse alle funzioni pubbliche, amministrative e cultuali, mantenendo una continuità d’uso fino all’età imperiale. Già in questo periodo arcaico si stabilisce il culto di Apollo, connesso agli aspetti formativi della città, le cui sfumature infere sono state assimilate a quelle di Śuri, il corrispettivo etrusco.

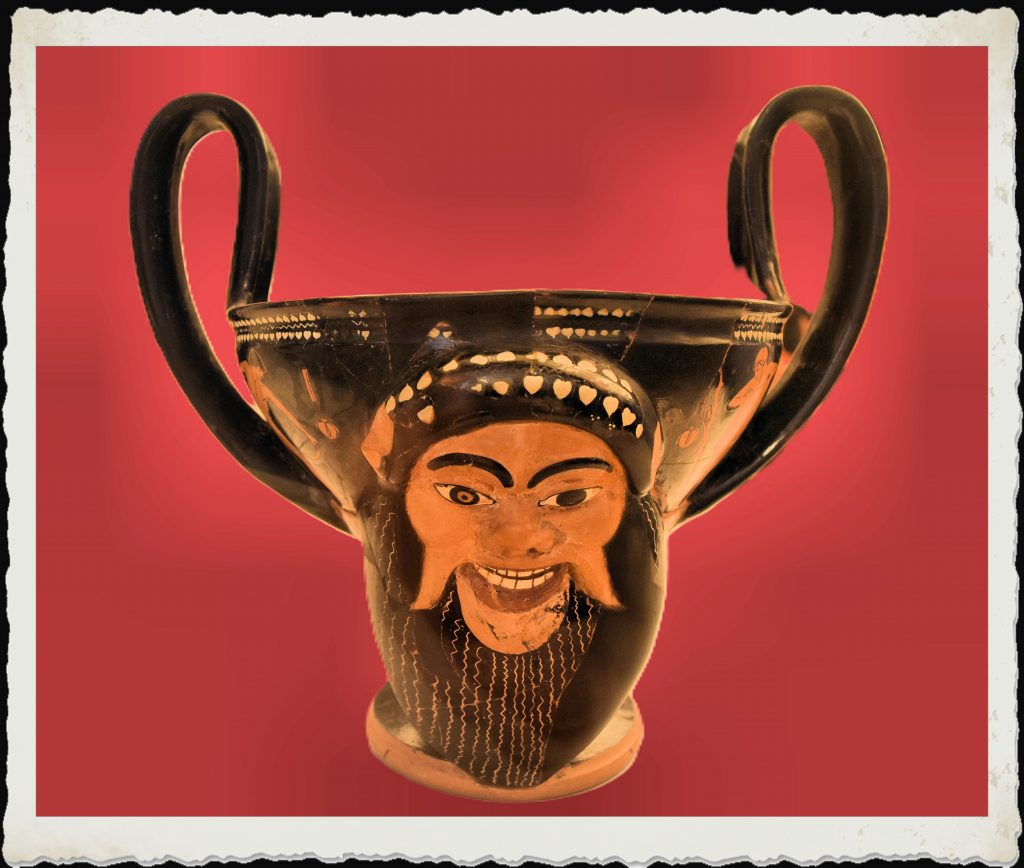

Il ritrovamento di numerosi frammenti di buccheri neri da simposio (vasellame tipico della tradizione etrusco-campana, databile tra l’inizio dell’età arcaica e il pieno V secolo a.C.), come kantharoi (coppe per bere) e ciotole carenate, attesta l’influenza etrusca e una precoce fase di occupazione o frequentazione di diversi settori, compresa l’estremità orientale della città (come nell’area dei Praedia di Iulia Felix – un complesso che occupa l’intera insula II, 4, dove è presente una domus con un grande giardino, sul quale affacciano una serie di ambienti residenziali, un impianto termale e un vasto parco).

Kantharos con maschera silenica e dionisiaca, attribuito al Pittore della Fonderia (480 a.C.) – Proveniente da scavi clandestini in Italia centro-meridionale – MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli), dalla mostra ‘Tesori ritrovati’ – Foto: Giorgio Manusakis

La crisi e la stabilizzazione sannitica

Intorno alla metà del V secolo a.C. Pompei fu coinvolta in una profonda crisi che investì anche altre importanti città campane (Capua, Cuma), a causa del declino delle culture greca ed etrusca e dell’affacciarsi di nuove popolazioni, tra cui i Sanniti.

Questi ultimi, detti anche Sabelli, occuparono stabilmente Pompei, come esplicitamente ricordato dal geografo romano Strabone. Questo popolo era stanziato nell’Italia meridionale e faceva parte del complesso delle genti italiche, le cui tradizioni culturali (come la lingua osca) sopravvissero a lungo.

Sotto l’influenza sannitica (intorno al V secolo a.C.) la città ricevette un forte impulso urbanistico, inclusa la costruzione di una nuova cinta muraria, ricalcata su quella precedente fatta in pappamonte (un tipo di tufo vulcanico). Inoltre, Pompei già all’epoca era divisa in quartieri; ciò lo si ricava da alcuni nomi di vie, porte e torri con iscrizioni osche, ma soprattutto negli avvisi stradali contenuti nel gruppo delle iscrizioni eituns. La fase sannitica la consolidò, dunque, come un centro più compatto e ben difeso. Nonostante ciò, i Sanniti subirono una profonda influenza greca, che non era mai venuta meno nella Campania antica.

Sostegno di labrum con iscrizione in alfabeto osco (II sec. a.C.) – MANN (Museo Archeologico Nazionale di Napoli) – Foto: Giorgio Manusakis

Verso l’orbita romana: l’alleanza

Pompei entrò nell’orbita di Roma in un processo graduale, che culminò con la sua sottomissione. Le fonti d’epoca classica la menzionano per la prima volta nel 310 a.C., durante uno scontro con i Romani nel corso di una delle Guerre sannitiche (la seconda).

A seguito di questi conflitti Pompei divenne una civitas foederata (alleata di Roma), potendo conservare la propria autonomia amministrativa e lingua, ma con l’obbligo di fornire contingenti militari all’Urbe. La città partecipò attivamente al fenomeno della romanizzazione, mantenendo la fedeltà a Roma durante la Guerra annibalica.

Il II secolo a.C. fu il periodo più florido per Pompei. Il suo porto alla foce del Sarno era il riferimento per i centri dell’entroterra come Nola, Nuceria e Acerra. A tal proposito Strabone, nella sua Geografia (vol. III capitolo IX), scrive: “Questo sito, con Pompeja che viene subito dopo ed è irrigata dal fiume Sarno, furono un tempo possedute dagli Osci, poi da’ Tirreni e da’ Pelasghi, e poi da’ Sanniti, i quali ne furono anch’essi cacciati. Pompeja è l’arsenale marittimo di Nola, Nuceria ed Acerra (cotesto nome ha anche un luogo vicino a Cremona); ed è bagnata, come già dissi, dal fiume Sarno sul quale si possono portare mercatanzie così a seconda come a ritroso del suo corso.” (traduzione dal greco di Francesco Ambrosoli – 1832)

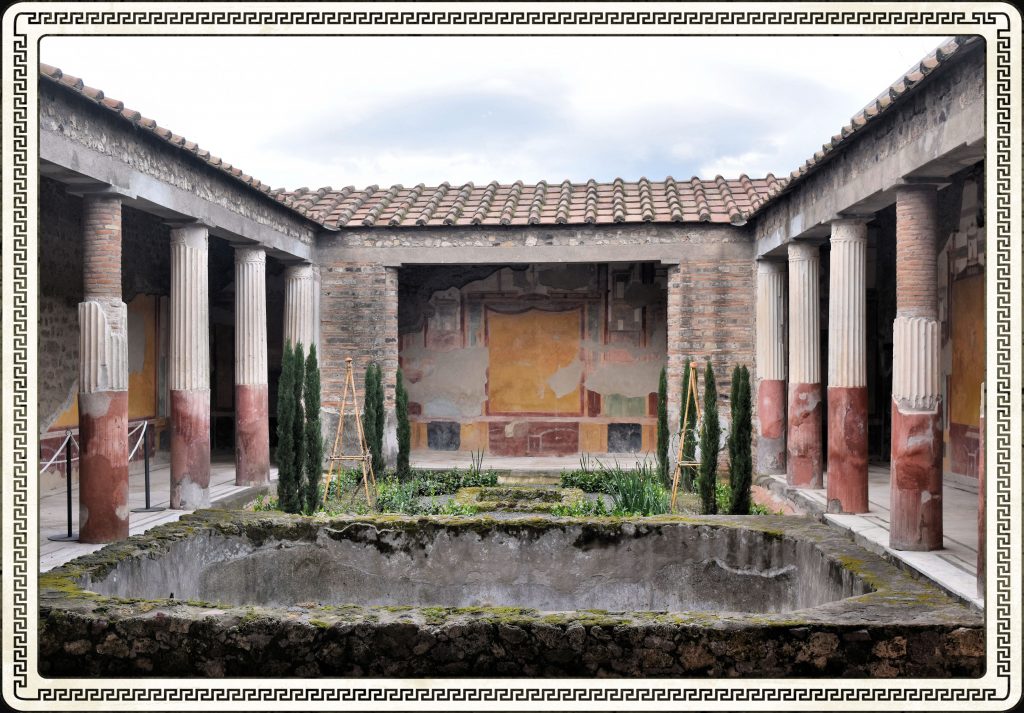

Nel corso di questo secolo si registrò un marcato processo di monumentalizzazione urbana, particolarmente evidente nell’area del Foro, dove sorsero la Basilica e altri edifici pubblici, in conformità ai modelli ellenistici diffusi attraverso l’influenza di Roma. Parallelamente, la proliferazione di residenze aristocratiche, caratterizzate da atri assiali, e l’adozione di un gusto architettonico e culturale di matrice romano-laziale sancirono il consolidamento di una nuova e definitiva identità pompeiana.

Pompei, piazza del Foro – Foto: Giorgio Manusakis

L’assedio e la deduzione coloniale

L’ultima fase della Pompei pre-romana fu segnata dalla Guerra sociale (91-88 a.C.), un conflitto che vide la città e altri centri italici ribellarsi a Roma per ottenere la cittadinanza. Durante l’assedio posto da L. Cornelio Silla nell’89 a.C., furono realizzati graffiti oschi sulle mura cittadine che documentano l’organizzazione dei reparti militari locali e la loro dislocazione per la difesa.

Al termine della guerra, nell’80 a.C., il generale dedusse una colonia romana, la Colonia Veneria Cornelia Pompeianorum. Questo atto, che impose l’uso ufficiale del latino e nuovi modelli amministrativi, sancì la fine della Pompei sannitica e l’inizio di quella romana, che, come dimostrano le rovine oggi visibili, avrebbe raggiunto una floridezza straordinaria.

Pompei, Casa dei Dioscuri – Foto: Giorgio Manusakis

Il volto della città cambiò: mentre le antiche famiglie sannite si ritiravano progressivamente dal cuore cittadino, i nuovi ricchi si orientavano verso le ville panoramiche lungo il golfo, seguendo i modelli romani delle residenze d’otium. La città divenne così testimone di un grande racconto di incontri, conflitti e rinascite, che proseguì fino al drammatico terremoto del 62 e poi alla tragica eruzione del 79 d.C. Tra le sue pietre, che raccontano tanto del suo passato, Pompei rimane una storia viva di cultura, scambio e mutamento: un emblema di come le città antiche siano state, prima di tutto, luoghi di continua trasformazione.