La struttura a doppia elica del DNA – Autore immagine: Kadumago – Licenza: CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Lo scienziato James Dewey Watson è morto a 97 anni giovedì 6 novembre a New York, in un hospice di Long Island.

Nonostante le polemiche che hanno macchiato la sua figura, il genetista statunitense James D. Watson resta una delle figure più importanti e controverse della storia della scienza del XX secolo, noto soprattutto per aver decifrato la struttura a doppia elica del DNA, definito “il segreto della vita.”

La formazione e la nascita di una passione

Watson nacque a Chicago nel 1928. Figlio di un esattore e di un’impiegata universitaria, mostrò fin da piccolo un’intelligenza tanto precoce da consentirgli l’iscrizione all’università a soli 15 anni. Inizialmente si dedicò all’ornitologia e successivamente alla genetica, conseguendo nel 1950 il dottorato in zoologia presso l’Indiana University sotto la guida di Salvador Luria (anche lui premio Nobel). Questi, convinto che il mistero del gene dovesse essere svelato attraverso la chimica, indirizzò Watson allo studio della struttura del DNA. Il giovane scienziato si trasferì in Europa, a Copenaghen, per specializzarsi con il biochimico Herman Kalckar, ma non riuscì a trovare entusiasmo in un lavoro sul metabolismo dei nucleotidi.

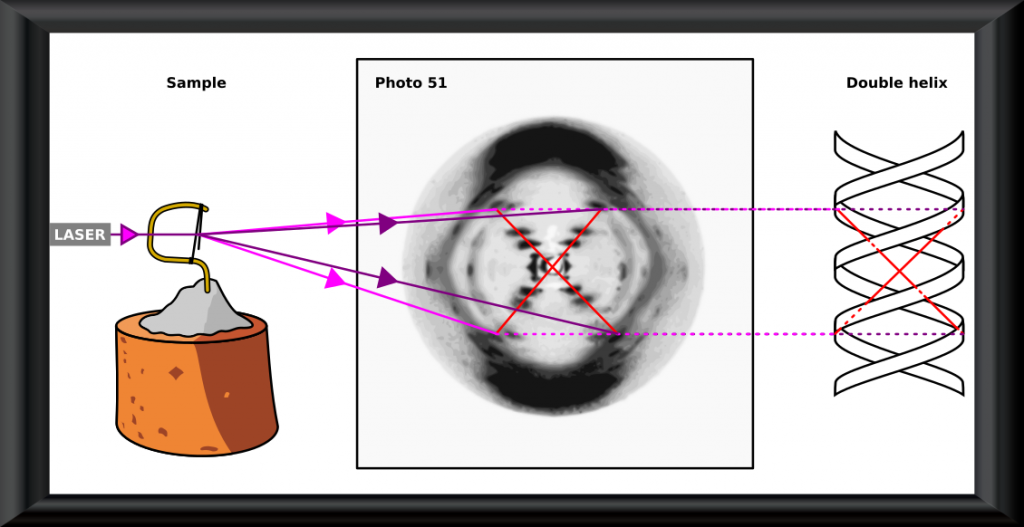

L’interesse decisivo per la diffrazione dei raggi X sul DNA nacque nella primavera del 1951 dopo un incontro casuale con lo scienziato neozelandese Maurice Wilkins (uno dei maggiori esperti in cristallografia). L’occasione fu un convegno tenutosi presso la Stazione Zoologica di Napoli: proprio in tale circostanza venne mostrata a Watson la fotografia a raggi X del DNA, scattata nel laboratorio della ricercatrice Rosalind Franklin. Lo studioso si unì così al Laboratorio Cavendish di Cambridge per apprendere le tecniche di cristallografia a raggi X, avendo modo, tra l’altro, di conoscere Francis Crick.

Configurazione sperimentale di Photo 51 – Autore: MagentaGreen – Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

La scoperta rivoluzionaria della doppia elica (1953)

Quando Watson arrivò a Cambridge nell’autunno del 1951, Francis Crick aveva 35 anni ed era ancora “un illustre ignoto o quasi”. I due scienziati, spinti dalla convinzione che la conoscenza della struttura tridimensionale del DNA fosse fondamentale per comprendere la natura dei geni, iniziarono una collaborazione.

La svolta arrivò nel 1953. La scoperta consistette nel proporre il modello della molecola di DNA a forma di doppia elica. Essa doveva essere composta da due catene polinucleotidiche intrecciate. Un elemento cruciale fu l’intuizione di Watson sull’accoppiamento complementare delle basi azotate (molecole organiche contenenti azoto, adenina, guanina, citosina e timina, presenti nei nucleotidi, i mattoni fondamentali degli acidi nucleici DNA e anche RNA). Lo scienziato osservò che una coppia adenina-timina (A-T e viceversa), tenuta insieme da due legami a idrogeno, era identica nelle dimensioni a una coppia guanina-citosina (G-C e viceversa), anch’essa caratterizzata da almeno due legami H. Questo appaiamento costante giustificava la regola di Chargaff, basata sulla uguaglianza delle quantità di A e T, nonché di G e C. Inoltre, tutto ciò indusse ad immaginare un meccanismo di duplicazione estremamente razionale: la sequenza di una catena determinava automaticamente quella dell’altra complementare. In parole povere, tale meccanismo, associato alla successiva relazione con la sintesi delle proteine, ha permesso di capire come il DNA controllasse la duplicazione dell’informazione genetica e come i geni potessero trasmettersi da genitore a figlio.

La scoperta, che aprì la strada alla genetica moderna, alla biotecnologia e alla medicina di precisione, fu pubblicata su Nature il 25 aprile 1953. In una circostanza di natura informale, Watson annunciò la vittoria a Crick che, “mai in vena di modestia”, esultò in pubblico, annunciando che avevano “scoperto il segreto della vita”.

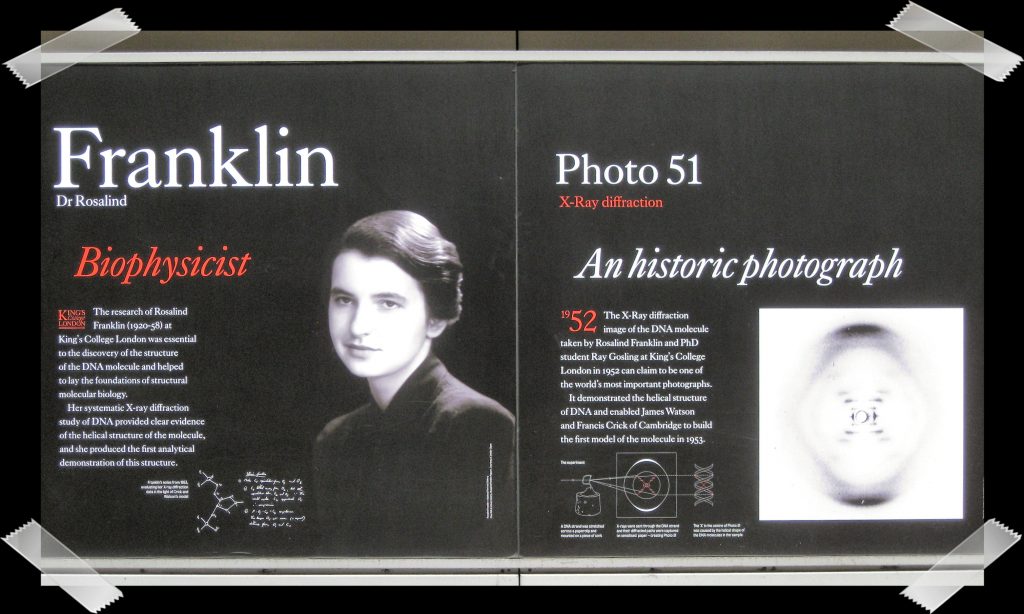

Il Premio Nobel e la controversia su Rosalind Franklin

Per il loro lavoro Watson e Crick ricevettero il Premio Nobel per la Medicina nel 1962 insieme a Maurice Wilkins. Tuttavia, la scoperta fu ottenuta anche grazie all’uso di dati non autorizzati della ricercatrice Rosalind Franklin. Wilkins aveva mostrato imprudentemente a Watson una fotografia d’alta qualità dello schema di diffrazione a raggi X della forma B del DNA, nota come “foto 51”, che la studiosa era riuscita a riprodurre nel 1952. Questa immagine, insieme ad una ricostruzione (seppur non corretta) di Linus Pauling – chimico e attivista politico, vincitore di due premi Nobel, per la chimica nel 1954 e per la pace nel 1962 per il suo impegno contro i test nucleari e per il disarmo – spinse Watson e Crick a realizzare ulteriori modelli. Il primo dei due scienziati, nel suo memoir del 1968, fu successivamente costretto a riconoscere di essersi servito dei dati sperimentali della Franklin, senza metterla al corrente in termini chiari. La studiosa, che morì di cancro alle ovaie, non poté dunque ricevere il Nobel.

Dr. Rosalind Franklin and Photo 51 – geograph.org.uk – Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

La storia popolare ha spesso descritto Franklin come una vittima del maschilismo, messa da parte dai colleghi che avevano sfruttato i suoi dati. Tuttavia, recenti ricostruzioni, basate su documenti d’archivio, suggeriscono che la scoperta fu un lavoro di squadra che includeva Franklin, Wilkins e Raymond Gosling. Gli autori di un articolo su Nature del 2023, Cobb e Comfort, sostengono che Watson e Crick elaborarono la struttura del DNA con un proprio approccio, usando poi le informazioni del King’s College — senza autorizzazione — per confermarla; resta il fatto che il contributo di Franklin fu inestimabile, poiché i suoi dati sperimentali hanno permesso di confermare il modello teorico. Quindi, la scienziata deve essere considerata un membro paritario di quel gruppo che lavorò sulla struttura del DNA.

La carriera post-Nobel e la doppia elica

Nel 1968 Watson pubblicò il suo celebre libro The Double Helix: a Personal Account of the Discovery of the Structure of DNA (La doppia elica: un resoconto personale della scoperta della struttura del DNA). Il volume è un memoir (genere letterario in cui l’autore racconta eventi significativi della propria vita, mettendo a fuoco un tema), brillante ma anche polemico, molto letto e tradotto in oltre diciassette lingue. Esso è diventato un classico della divulgazione scientifica ed è stato inserito dalla Library of Congress tra i 100 libri americani più importanti del XX secolo.

Tuttavia, il volume non mancò di suscitare l’ira dei colleghi per i toni irriverenti, ma soprattutto per le descrizioni sessiste della Franklin. Molte critiche gli furono mosse in tal senso e altrettanto duri verso di lui furono Crick e Wilkins. Questi ultimi si indignarono e protestarono vivacemente contro il contenuto del libro, reo di essere profondamente ingiusto nei loro confronti e di tutte le altre persone menzionate, “a eccezione del professor Watson stesso”; per questo, l’Università di Harvard si rifiutò inizialmente di pubblicarlo e Watson fu descritto come brillante e difficile, capace di intuizioni geniali ma anche di commenti sconcertanti. Dopo il Nobel, lo studioso continuò a esercitare un’enorme influenza sulla scienza contemporanea. Nel 1989 fu il primo direttore del Progetto Genoma Umano, l’iniziativa internazionale che portò alla mappatura completa dei geni umani nel 2000, ma egli fu sempre contrario all’idea che il ‘libro della vita’ potesse essere brevettato.

Cadute etiche e affermazioni razziste

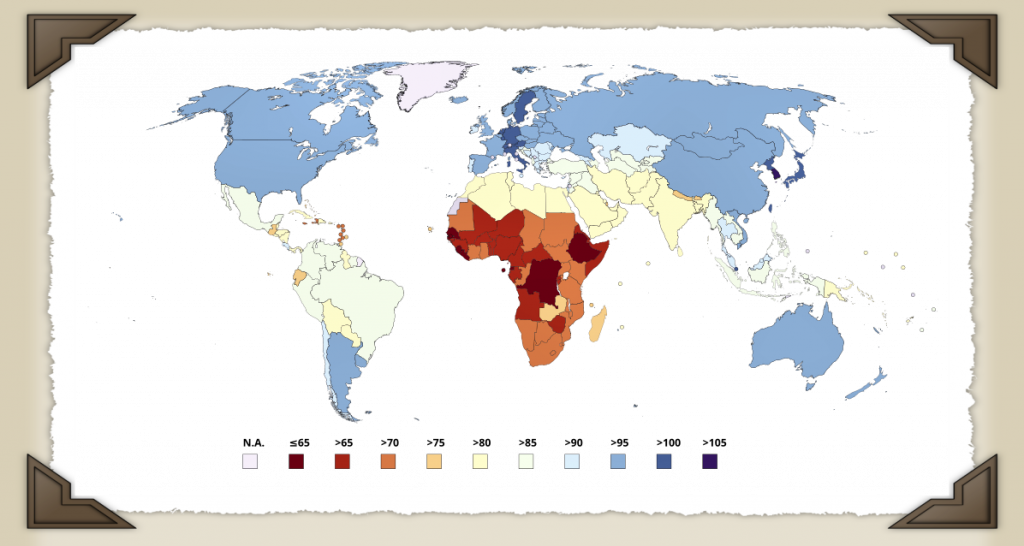

La vita di Watson fu segnata anche da altre polemiche e controversie. Il genetista divenne tristemente noto soprattutto per le sue dichiarazioni di stampo razzista. Nel 2007 fu costretto a dimettersi dal Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL), uno dei centri di ricerca newyorkesi più prestigiosi del mondo che aveva guidato per 25 anni, a seguito di affermazioni xenofobe rilasciate al Sunday Times di Londra, nelle quali sosteneva che l’intelligenza dei neri era inferiore a quella dei bianchi. Le sue parole provocarono indignazione internazionale ma, nonostante fosse stato rimosso da qualunque incarico operativo, lo scienziato ribadì le sue posizioni in un documentario del 2019, l’American Masters: Decoding Watson. Alla domanda se avesse cambiato idea, rispose: “Assolutamente no… E c’è una differenza nella media dei risultati dei test sul Qi fra neri e bianchi. E questa differenza è genetica.”

Punteggi nazionali del QI come stimato da Lynn e Vanhanen nel loro libro ‘IQ and the Wealth of Nations’ (2002) – Autore: Olivello – Licenza: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Queste affermazioni, che farebbero riferimento ad un fattore genetico e incolmabile, non sono supportate dalla scienza. Ad esempio, Francis Collins, direttore del National Institutes of Health, sostenne che la maggior parte degli esperti di intelligenza “considera qualsiasi differenza di QI tra neri e bianchi come derivante principalmente da differenze ambientali, non genetiche.” In risposta alle sue reiterate dichiarazioni, il CSHL revocò a Watson anche tutti i titoli onorari ed emeriti (come cancelliere, professore e fiduciario), condannandolo per le sue affermazioni, definite riprovevoli e non supportate dalla scienza, e per l’uso scorretto della scienza per giustificare i pregiudizi.

In un episodio precedente, nel 2014, lo studioso mise persino all’asta la sua medaglia Nobel, dichiarando di sentirsi escluso dalla comunità scientifica. Essa fu acquistata per oltre 4 milioni di dollari dal magnate russo Alisher Usmanov, che gliela restituì. La carriera di Watson, in un certo senso, assomiglia al processo di sequenziamento del DNA stesso: ha scoperto un ‘prodotto finito’ di ineguagliabile brillantezza (la doppia elica), ma il suo genoma personale è stato esposto a ripetute ‘mutazioni’ etiche e sociali (le dichiarazioni razziste e sessiste), dimostrando come la grande intelligenza scientifica possa coesistere con profonde imperfezioni umane.

James D. Watson – Autore foto: Cold Spring Harbor Laboratoryderivative work: Jan Arkesteijn – Licenza: Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

Oggi l’eredità di Watson si manifesta nella ricerca di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici, nello studio dell’epigenetica, nell’intelligenza artificiale applicata al sequenziamento genetico e nell’innovazione continua di modelli e linguaggi per comprendere la vita. Nei laboratori da lui diretti, come il Cold Spring Harbor Laboratory, sono stati compiuti progressi cruciali nello studio del ciclo cellulare e nel controllo genetico dello sviluppo tumorale, con ricadute dirette su oncologia e farmacogenomica. In questo percorso, la doppia elica resta l’icona di una rivoluzione in continuo divenire, destinata ad accompagnare la scienza verso il futuro.

Specifiche foto dal web

Titolo: Ácido desoxirribonucleico (DNA)

Autore: Kadumago

Licenza: CC BY 4.0 via Wikimedia Commons

Link: File:Ácido desoxirribonucleico (DNA).png – Wikimedia Commons

Foto modificata

Titolo: Experimental setup of Photo 51 – Configurazione sperimentale di Photo 51

Autore: MagentaGreen

Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Link: File:Experimental setup of Photo 51.svg – Wikimedia Commons

Foto modificata

Titolo: Dr Rosalind Franklin and Photo 51 – geograph.org.uk – La dr.ssa Rosalind Franklin e Photo 51

Autore: Dr Rosalind Franklin and Photo 51 by Robin Stott

Licenza: CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons

Link: File:Dr Rosalind Franklin and Photo 51 – geograph.org.uk – 3258777.jpg – Wikimedia Commons

Foto modificata

Titolo: World-iq-map-lynn-2002 – Punteggi nazionali del QI come stimato da Lynn e Vanhanen nel loro libro’ IQ and the Wealth of Nations’ (2002)

Autore: Olivello

Licenza: CC BY-SA 4.0 via Wikimedia Commons

Link: File:World-iq-map-lynn-2002.svg – Wikimedia Commons

Foto modificata

Titolo: James_D_Watson_Genome

Autore: Cold Spring Harbor Laboratoryderivative work: Jan Arkesteijn

Licenza: Copyrighted free use, via Wikimedia Commons

Link: File:James D Watson.jpg – Wikimedia Commons

Foto modificata