Panorama di Napoli dalla Certosa di San Martino – Foto: Giorgio Manusakis

Il noto filosofo anarchico ed alcuni suoi illustri discendenti hanno lasciato un segno profondo nel contesto culturale partenopeo.

A Napoli sono passati pittori, musicisti, filosofi, scrittori, artisti di ogni genere e scienziati che, una volta entrati in contatto con le sue bellezze naturali, con la spontaneità del suo popolo e le sue contraddizioni, ne sono rimasti tanto rapiti, in alcuni casi, da viverci per il resto della loro vita, lasciando, direttamente o indirettamente, una impronta significativa nella storia della città e non solo.

La Napoli che conquista: da Pontano a Goethe

Napoli e i suoi dintorni hanno da sempre esercitato un fascino straordinario sui visitatori stranieri. Le bellezze naturali, l’ospitalità del suo popolo – unita talvolta a una rude schiettezza – il contrasto costante tra splendore e disordine: tutto concorre a creare un magnetismo che colpisce chiunque vi giunga. Non stupisce, dunque, che nel corso dei secoli numerose figure di rilievo – artisti, scienziati, pensatori e rivoluzionari – abbiano scelto di rimanere a Napoli, o almeno di intrecciare con quest’ultima un legame profondo e duraturo.

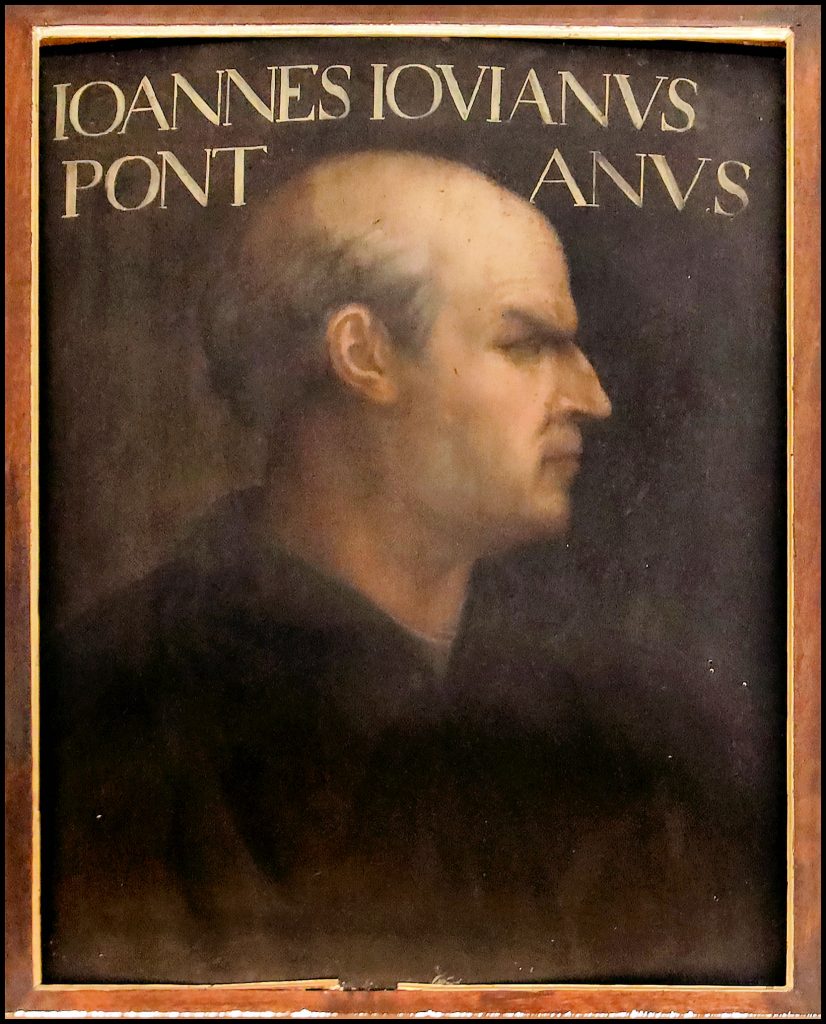

Un esempio precoce è quello di Giovanni Pontano (1426 – 1503), il quale, umbro di nascita, ma napoletano d’adozione, al seguito di re Alfonso V d’Aragona (il Magnanimo), giunse in città e ben presto divenne protagonista dell’Umanesimo napoletano del Quattrocento. Qui diede impulso alla prima istituzione culturale d’Italia che porta il suo nome (Accademia Pontaniana), originariamente fondata nel 1458 da Antonio Beccadelli (il Panormita). Nonostante inviti e proposte di prestigiosi incarichi a Perugia, preferì restare a Napoli fino alla sua morte avvenuta il 17 settembre 1503, segno della profonda attrazione esercitata dalla città.

Giovanni Pontano, di Cristofano dell’Altissimo (1552-68) – Galleria degli Uffizi, Firenze – Autore foto: Fabrizio Garrisi – Licenza: CC0, via Wikimedia Commons

Il pittore olandese Anton Smink Van Pitloo (1790-1837), conosciuto come Antonio Pitloo, formatosi a Parigi e Roma, giunse a Napoli nel 1815. Fu qui che approfondì il suo genere pittorico di vedutista, fondando la celebre Scuola di Posillipo (poi affidata alle cure di Giacinto Gigante), che avrebbe segnato la pittura paesaggistica. Il legame artistico ed esistenziale con la città fu tanto forte che decise di non abbandonarla neppure durante l’epidemia di colera che ne causerà la morte nel 1837.

Anton Smink Pitloo, ‘Veduta del Golfo di Napoli’ (1810-1830) – Napoli, Gallerie d’Italia – Foto: Giorgio Manusakis

Non solo scrittori o pittori: il fascino partenopeo conquistò anche una pioniera della scienza moderna, la matematica e astronoma scozzese Mary Somerville (1780-1872). Celebre per le sue opere di divulgazione scientifica (uno dei suoi libri, Geografia fisica, pubblicato nel 1848, fu il primo libro in inglese sull’argomento che rimase in uso fino all’inizio del XX secolo), la studiosa descrive Napoli come “la madre di tutte le scienze”. Nella città trascorse gli ultimi anni della sua vita, studiò le eruzioni del Vesuvio e frequentò tanto l’Accademia Pontaniana quanto il Museo di Capodimonte. Una traccia indelebile della sua presenza, che suggella il legame definitivo con Partenope, è la sua tomba, custodita nel Cimitero acattolico di Napoli (in piazza Santa Maria della Fede), scolpita dal calabrese Francesco Jerace.

Thomas Phillips, ‘Mary Fairfax, Mrs William Somerville’ (1834) – Scottish National Gallery, Edinburgo – Licenza: pubblico dominio, via Wikimedia Commons

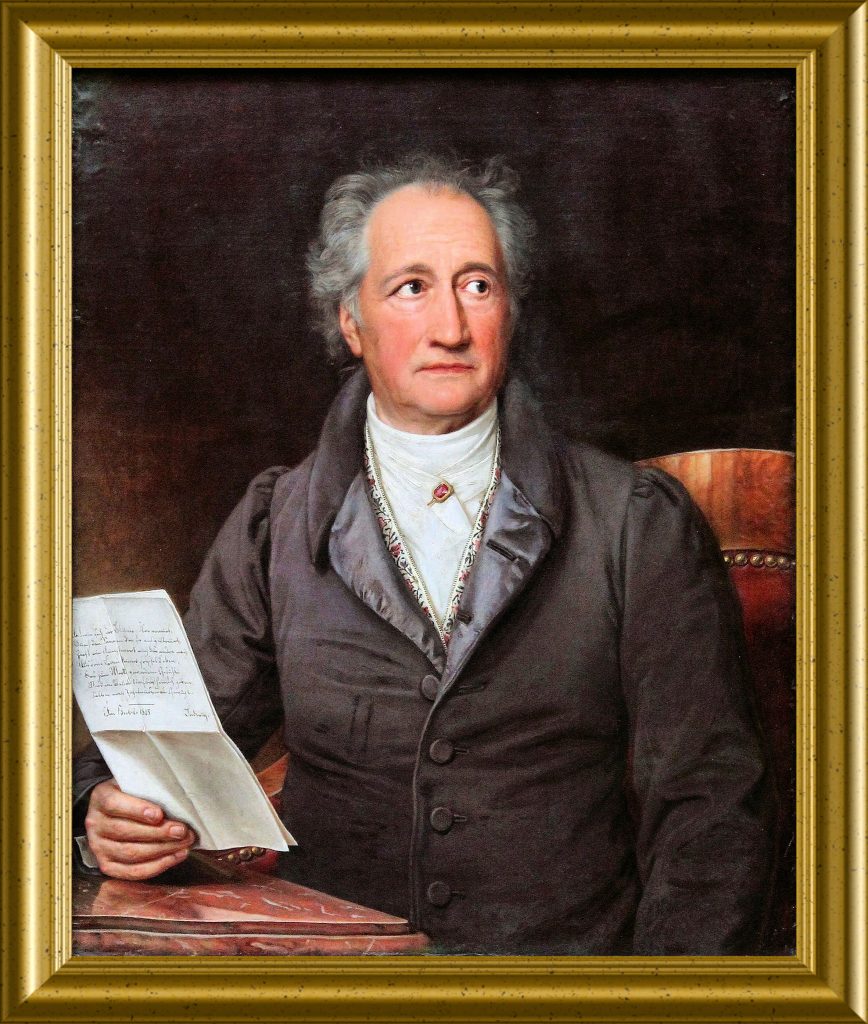

Forse le parole che sintetizzano al meglio quest’attrazione ‘fatale’ esercitata dalla città sono quelle di Johann Wolfgang von Goethe, il poeta tedesco che, nel viaggiare lungo la nostra penisola, tra il settembre 1786 e il giugno 1788, nel suo Italienische Reise (Viaggio in Italia), scrive: “Napoli è un paradiso, ognuno vive in una specie di ebrezza e di oblio di se stesso! […] qui si desidera soltanto vivere. Ci si scorda di noi e del mondo”. Per poi sintetizzare il tutto in una frase proverbiale: “Siehe Neapel und stirb!” (“Vedi Napoli e poi muori!”), che omaggia in modo estremo la città, la sua bellezza e il suo popolo.

Joseph Karl Stieler, ‘Johann Wolfgang von Goethe’ (1828) – Neue Pinakothek, Monaco di Baviera – Licenza: pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Bakunin e la sua famiglia

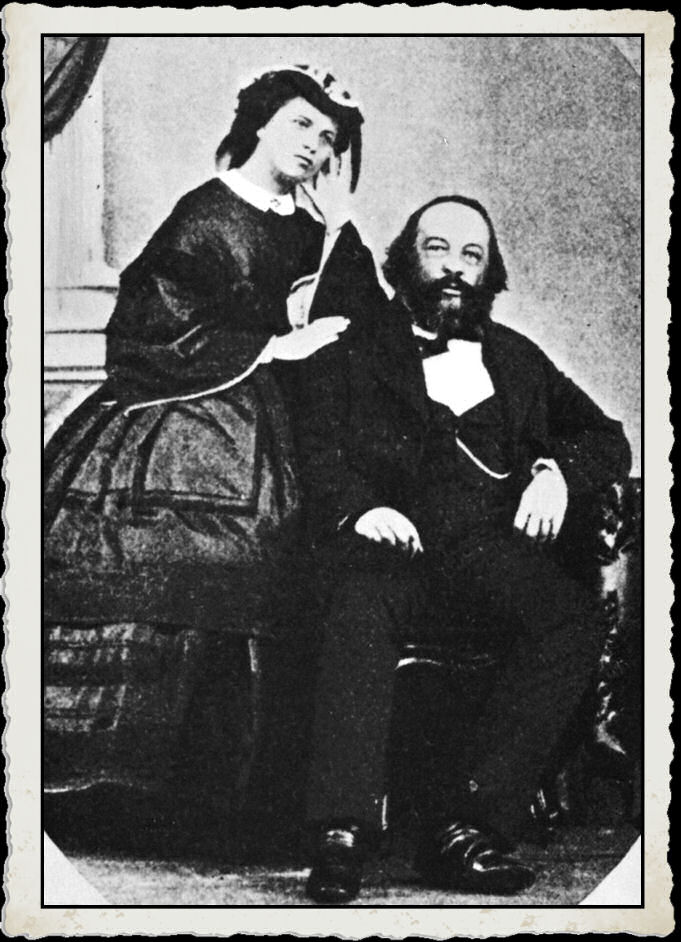

Ciò che accomuna alcuni dei personaggi stranieri che si sono legati a Napoli è, però, un comune spirito inquieto. A tal proposito si pensa non solo a Caravaggio (1571 – 1610) ma anche a Michail Aleksandrovič Bakunin (1814 – 1876). Il rapporto con Napoli del filosofo russo – padre dell’anarchismo moderno, che elaborò la sua teoria della rivoluzione basata sull’individuazione dello Stato come principale strumento dell’oppressione di classe e, quindi, come principale ostacolo all’emancipazione delle classi subalterne – fu insieme intellettuale, affettivo e operativo. Non fu un caso che proprio in questa città maturò il suo pensiero. La vita dei quartieri popolari, abituati a forme di autogestione comunitaria, fu un modello di ispirazione per le proprie teorie sulla libertà dal controllo statale.

Nei suoi anni vissuti nella nostra città, fra il 1865 e il 1867, Bakunin convisse con la giovane moglie, Antonia Kviatovoska, per poi trasferirsi in Svizzera.

Alla morte del marito, però, nel 1876, la donna decise di ritornare a Napoli insieme ai suoi tre figli, Carlo, Giulia Sofia e Maria, in quanto da tempo sentimentalmente legata a Carlo Gambuzzi, avvocato socialista, che era stato uno dei più convinti discepoli di Bakunin, ma anche il padre naturale dei figli, come dimostrato in alcune biografie dell’anarchico russo. Sempre a Napoli Antonia sposò il Gambuzzi, dal quale ebbe anche una figlia legittima, di nome Tatiana. Dopo poco più di dieci anni la donna muore a S. Giorgio a Cremano, lasciando la cura della prole al marito.

Mikhail (Michail) Bakunin e sua moglie Antonia Kwiatkowska – Licenza: pubblico dominio, via Wikimedia Commons

I discendenti di Bakunin: Giulia Sofia e Renato Caccioppoli

Il cognome Bakunin ha un grande significato per Napoli, perché proprio dalla sua discendenza partenopea sono nate figure di spicco che avrebbero segnato il panorama intellettuale napoletano e non solo.

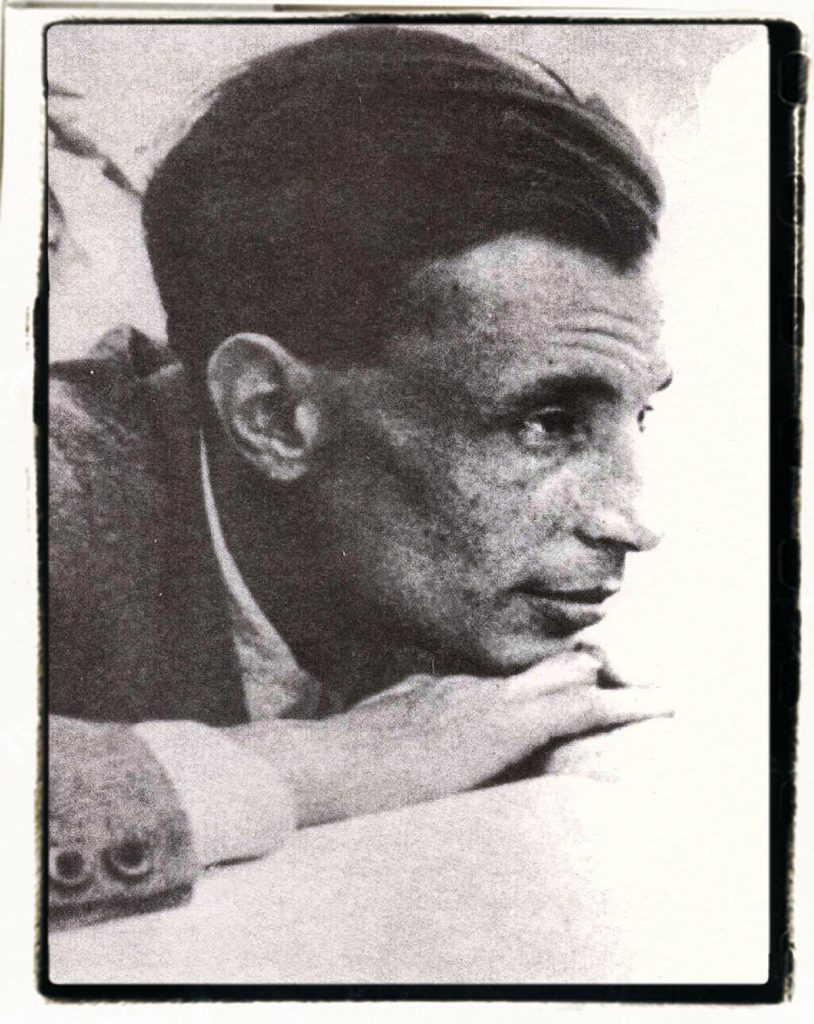

La prima figlia del filosofo russo, Giulia Sofia (chiamata anche Sonia), dopo aver frequentato il liceo Umberto I insieme ai fratelli, si laureò in medicina e chirurgia all’Università di Napoli e sposò il chirurgo napoletano Giuseppe Caccioppoli, dando i natali, il 20 gennaio 1904, a uno dei più geniali matematici della storia italiana: Renato Caccioppoli, morto suicida l’8 maggio 1959. Costui può essere considerato uno dei più grandi matematici italiani del periodo a cavallo della seconda guerra mondiale, in quanto diede un contributo determinante allo sviluppo della scuola italiana dell’analisi matematica. Molti dei suoi studi sollevarono parecchie perplessità fra gli esperti a livello mondiale, che non riuscirono a ben capire le sue innovazioni, e solo studi postumi indussero la comunità scientifica internazionale a fare autocritica e a riconoscere la validità delle nuove proposte.

Ma Caccioppoli fu anche uomo dagli interessi culturali molto vasti, che andavano oltre le sue superiori competenze matematiche, che spaziavano dalla letteratura alla filosofia fino alla musica, con un interesse particolare per la poesia e l’arte. Fu cattedratico, scienziato e convinto antifascista. La sua avversione al regime imperante in quegli anni si manifestò esplicitamente sia attraverso atti di sfida pubblica (nel maggio 1938, durante la visita di Hitler e Mussolini a Napoli, fece suonare la Marsigliese in un bar e tenne discorsi contro il nazifascismo, nonostante la presenza della polizia segreta – OVRA), sia attraverso il sarcasmo (celebre la sua abitudine di portare un gallo al guinzaglio, in risposta al divieto fascista di passeggiare con cani di piccola taglia imposto dal regime per “salvaguardia della virilità” degli uomini).

Tali intemperanze gli costarono l’arresto e solo l’intervento della zia Maria Bakunin, che lo dichiarò “incapace di intendere e di volere”, lo salvò dal carcere, con il risultato di un breve internamento in una clinica psichiatrica dove poté proseguire anche i suoi studi. Dopo la liberazione Caccioppoli continuò a impegnarsi politicamente, frequentando gli ambienti comunisti (pur senza mai iscriversi al partito) e partecipando a campagne per il disarmo e la pace. Insomma, fu sempre un libero pensatore, anche critico nei confronti della rigidità ideologica dei partiti.

Renato Caccioppoli – Licenza: pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Maria Bakunin: un’intellettuale tra scienza, cultura ed eroismo

L’ultima figlia del rivoluzionario russo, Maria “Marussia” Bakunin (1873-1960), è stata una figura emblematica nel panorama scientifico e culturale italiano ed è riconosciuta come la prima donna a laurearsi in Chimica in Italia nel 1895. La sua esistenza fu instancabilmente votata alla ricerca, all’insegnamento e alla strenua difesa del sapere in generale, tanto da essere considerata un riferimento a livello internazionale.

Indubbiamente Marussia Bakunin ebbe la fortuna di crescere in un ambiente stimolante e agiato, seguita da Gambuzzi, ma fu sempre dotata di un carattere forte e determinato, mantenuto sino alla fine dei suoi giorni. Laureatasi con lode in chimica all’Università di Napoli, a soli 22 anni, con una tesi sulla stereochimica (disciplina che si occupa delle proprietà dei composti, in relazione alla disposizione nello spazio degli atomi che costituiscono le molecole), diventò una pioniera nel suo campo, tanto da vincere, nel 1900, un premio dall’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli per i suoi studi.

La sua fu una carriera accademica veloce, tanto che nel 1906 iniziò il suo incarico come docente e nel 1912 divenne la prima donna in Italia a ricoprire il ruolo di professore ordinario di Chimica organica, poi di Chimica tecnologica applicata alla Reale Scuola Superiore Politecnica di Napoli (oggi Facoltà di Ingegneria) e in seguito alla Facoltà di Scienze. La sua reputazione, che crebbe con il tempo e non solo per le sue conquiste scientifiche, la portò a ricoprire cariche prestigiose. Su suggerimento di Benedetto Croce, che ne era presidente onorario, fu eletta presidente dell’Accademia Pontaniana di Napoli dal 1944 al 1949, contribuendo alla sua rinascita nel periodo post-bellico, e successivamente fu nominata Presidente Onorario nel 1952. Fu presidente dell’Accademia di Scienze Fisiche e Matematiche per ben due volte; nel 1947 divenne la prima donna ammessa nella classe di Scienze fisiche e matematiche dell’Accademia dei Lincei, un riconoscimento significativo in un’istituzione storicamente maschile. La sua ammissione segna un momento importantissimo per l’emancipazione scientifica e culturale delle donne, in un contesto di crescente impegno dell’Accademia in tal senso.

Nel 1914 partecipò alla riforma dell’istruzione in Italia studiando, su incarico del ministro Francesco Saverio Nitti, i sistemi di formazione professionale in Belgio e Svizzera, convinta che lo sviluppo del paese dovesse passare proprio da una scuola migliore. La sua strenua difesa della cultura, della quale si fece paladina, culminò durante l’occupazione nazista di Napoli nel 1943, quando si oppose eroicamente agli ufficiali tedeschi che intendevano bruciare la biblioteca universitaria di via Mezzocannone, gettandosi davanti alle fiamme per salvare i libri, parte dei quali sono ancora conservati. Inoltre, promosse attività filantropiche per studenti napoletani affetti da tubercolosi nel dopoguerra.

Foto della registrazione di Maria Bakunin come professore ordinario all’Università Federico II di Napoli (1895) – Autore foto: Università Federico II, Napoli – Licenza: pubblico dominio, via Wikimedia Commons

Descritta dai suoi discepoli come una donna determinata e rigorosa, a volte dura, Maria Bakunin fu anche un’educatrice attenta e premurosa con i suoi allievi. La sua abitazione, attigua all’università, divenne un centro culturale e scientifico, ospitando amici, intellettuali e rifugiati, come testimoniato da Benedetto Croce. Non ebbe figli, ma era molto legata ai suoi nipoti e soprattutto a Renato Caccioppoli, la cui tragica morte lasciò un profondo segno. Negli ultimi anni della sua esistenza condusse vita ritirata, dedicandosi allo studio delle lingue. In questo periodo Corrado Ursi, poi divenuto Vescovo di Napoli, le faceva spesso visita e disse di lei: “questa donna è come l’arcangelo dalla spada fiammeggiante”, per sottolinearne la grande determinazione nel difendere i valori umani e della cultura.

Maria Bakunin, chiamata “la signora di Napoli”, morì il 17 aprile 1960 nella sua casa di via Mezzocannone 10 a Napoli, nella stessa via che aveva coraggiosamente difeso anni prima. La porta di accesso all’appartamento non c’è più, ma è rimasta, a memoria, su di una finestra, la targhetta con il numero civico. Il suo ricordo, come scienziata e come donna di grande integrità e passione, rimarrà imperituro: a lei è stata dedicata una via (nella zona di Fuorigrotta) e in diverse occasioni sono stati banditi concorsi nell’ambito della chimica per premi a lei intitolati. Inoltre, ogni anno, la Società Chimica Italiana conferisce la Medaglia Maria Bakunin a una scienziata che abbia delineato prospettive e percorsi innovativi per lo sviluppo delle scienze. Napoli, dunque, non è stata soltanto scenario da contemplare, ma anche crogiolo fertile dove uomini e donne di epoche diverse hanno intrecciato la propria vita con quella della città, lasciandovi tracce profonde e durature. È come se la sua bellezza, la sua energia contraddittoria e il suo spirito indomito avessero agito da calamita, richiamando a sé pittori, scienziati, filosofi, scrittori e rivoluzionari. Alcuni vi hanno trovato la consacrazione, altri la fine, altri ancora la forza per proiettare nel mondo idee nuove destinate a resistere al tempo.

Specifiche foto dal web

Titolo: Giovanni Pontano, di Cristofano dell’Altissimo – 1552-68 – Galleria degli Uffizi, Firenze

Autore: Fabrizio Garrisi

Licenza: CC0, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Giovanni_Pontano,_di_Cristofano_dell%27Altissimo,1552-68_-FG.jpg

Foto modificata

Titolo: Thomas Phillips – Mary Fairfax, Mrs William Somerville, 1780 – 1872

Autore: Thomas Phillips

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thomas_Phillips_-_Mary_Fairfax,_Mrs_William_Somerville,_1780_-_1872._Writer_on_science_-_Google_Art_Project.jpg

Foto modificata

Titolo: Goethe (Stieler 1828)

Autore: Joseph Karl Stieler

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Goethe_(Stieler_1828).jpg

Foto modificata

Titolo: Mikhail Bakunin and Antonia

Autore: Koroesu

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mikhail_Bakunin_and_Antonia.jpg

Foto modificata

Titolo: Renato Caccioppoli

Autore: Pubblico dominio

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://it.wikipedia.org/w/index.php?curid=503427

Foto modificata

Titolo: Maria Bakunin

Autore: Federico II University of Naples.

Licenza: Public domain, via Wikimedia Commons

Link: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Maria_Bakunin.jpg

Foto modificata