Cerveteri, necropoli etrusca della Banditaccia – Foto: Simona Colletta

Nella prima puntata di un nostro approfondimento, basato su fonti letterarie ed archeologiche, ricostruiamo le origini degli Etruschi, la loro presenza in Campania ed i loro rapporti con la cultura della Megale Hellas.

L’idea di un’Etruria campana

Gli Etruschi sono senza dubbio uno dei popoli più affascinanti della storia, sulle cui origini continua ancora oggi ad esserci un dibattito tra gli studiosi. In merito alla sua formazione si può evincere, infatti, nelle fonti letterarie antiche una certa discordanza. Alla teoria di un’emigrazione dall’area vicino orientale avvenuta alla immediata vigilia della guerra di Troia (XIII secolo a.C.), sostenuta da Erodoto (Storie, I, 94), si contrappone quella di un’origine autoctona. Essa, per quanto affermata da un autore più tardo come Dionigi di Alicarnasso (Antichità Romane, I, 25-30), sembra trovare sostegno nella documentazione archeologica dell’area tosco-laziale collocabile al passaggio dall’Età del Bronzo alla prima Età del Ferro (X-IX secolo a.C.). Secondo quanto affermato dal compianto Mario Torelli, uno dei più autorevoli studiosi sull’argomento, in questo territorio ed in questa determinata fase storica non si evincono segni tangibili di una colonizzazione dall’esterno. Pertanto, la nascita degli Etruschi potrebbe essere vista come un fenomeno del tutto endogeno, cioè interno ad un sostrato sociale e culturale preesistente, al quale avrebbero potuto contribuire, in via ipotetica, gruppi di immigrati giunti anche dall’area egeo-anatolica.

Cerveteri, necropoli etrusca della Banditaccia, Tomba della Cornice – Foto: Simona Colletta

In effetti, l’unico elemento di certezza, emerso in decenni di studi sul tema, è che questo popolo di marinai e commercianti non si concentrò soltanto in quella vasta area considerata da sempre come Etruria, circoscritta tra l’alto Lazio e la Toscana. Alla luce dei dati storici ed archeologici, infatti, è lecito oggi parlare sia di un’Etruria padana, con propaggini sino al Veneto meridionale, sia di un’Etruria campana, all’interno della quale si possono riconoscere vari nuclei di popolamento. Tra questi ultimi sarebbe emersa, da un punto di vista politico e militare, la città di Capua, sulle cui origini, a differenza di altri centri della regione, si conoscono alcune informazioni dalla tradizione letteraria. Il suo eroe fondatore sarebbe stato un certo Capys. In alcuni passi di Omero (Iliade, XX, v. 239), Ovidio (Fasti, IV, 19-62) e Diodoro Siculo (Biblioteca Historica, IV, 75, 5) si deduce una provenienza di questo personaggio dall’Asia Minore. Secondo Dionigi di Alicarnasso (Antichità Romane, I, 62), dall’unione con la ninfa Ieromnene Capys avrebbe generato Anchise, padre di Enea, dal quale avrebbe avuto inizio la saga di Roma. Nell’Eneide, riguardo sempre a questo personaggio, Virgilio afferma che sarebbe giunto nella penisola italica insieme a suo nipote, fondando Capua nella fertile pianura campana. Tuttavia, vi sono altri autori romani che riportano tradizioni differenti. Ad esempio, lo storico Tito Livio, nella sua Storia di Roma (IV, 37, 1), ritiene che il nome antico della principale città dell’Ager Campanus fosse Volturnum, coincidente con quello del fiume che la attraversa. Un altro scrittore, Verrio Flacco, che visse durante gli anni di Augusto a Roma e fu precettore dei suoi eredi Caio e Lucio, negli Etruscarum rerum libri sostiene addirittura come gli Etruschi della Campania discendessero da un gruppo di antenati emigrato dal campus Stellatis, zona dell’Etruria meridionale avente come centro principale l’insediamento di Capena – nome, quest’ultimo, molto affine con quello di Capua.

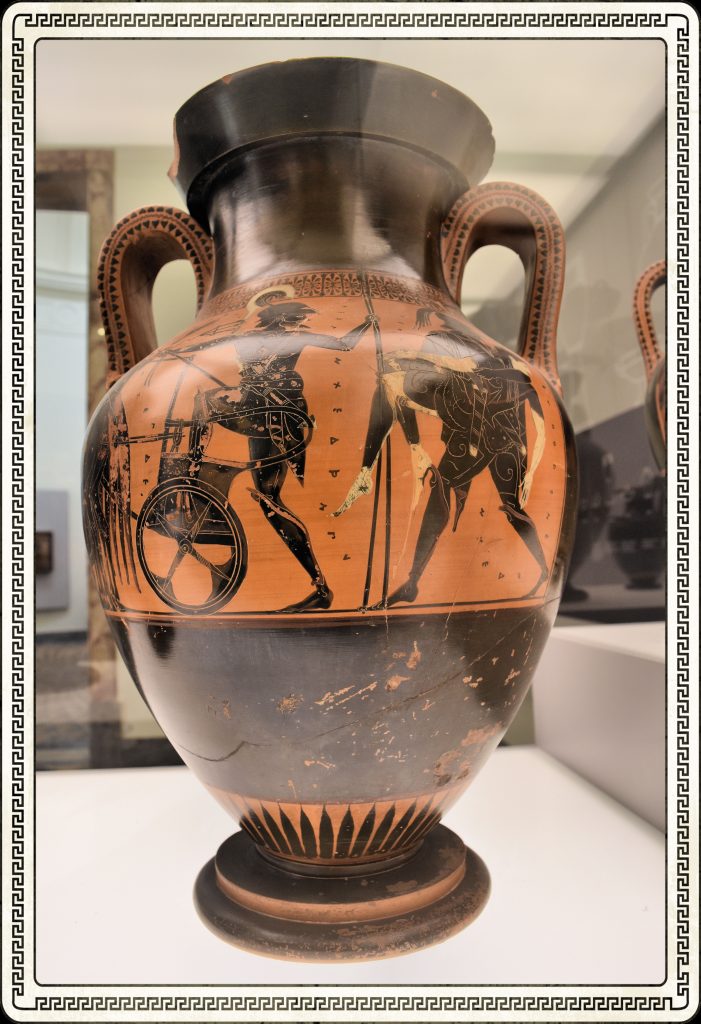

Neck-amphora attica a figure nere raffigurante Enea, Anchise e Ascanio – Da Nola, Collezione Vivenzio – Gruppo di Leagros, vicino al Pittore di Eucharides (525-500 a.C.) – Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) – Foto: Giorgio Manusakis

L’ipotesi predominante nel panorama attuale degli studi afferma che alcune popolazioni, un tempo insediate tra Lazio e Toscana, avrebbero avvertito, nel corso della loro storia, la necessità di spostarsi in territori aventi caratteristiche favorevoli tanto allo sviluppo dell’agricoltura quanto all’apertura di nuovi sbocchi commerciali. Sono queste, in effetti, le peculiarità che si ritrovano sia nell’area emiliano-romagnola, attraversata dal lungo corso del fiume Po, sia in alcune situate nell’Italia meridionale, quali appunto la pianura campana, l’agro nocerino-sarnese, la piana picentina e le valli dei fiumi Sele e Tanagro. Questo fenomeno di emigrazione, tradizionalmente datato tra IX e VIII secolo a.C., potrebbe essersi verificato, in realtà, già nel periodo della cosiddetta civiltà villanoviana, la cui cultura materiale, fiorita tra X e IX secolo a.C., è stata documentata, guarda caso, in zone interessate successivamente dalla presenza degli Etruschi.

Gli Etruschi della Campania ed il mondo greco: il caso della Tomba 104 del Fondo Artiaco di Cuma

I cosiddetti Tirreni della Campania, come d’altra parte i loro consanguinei delle aree tosco-laziale e padana, furono sedotti dal fascino della cultura greca. Tra gli aspetti di quest’ultima, ciò che forse impressionò particolarmente fu la saga degli eroi achei protagonisti della distruzione di Troia. La conoscenza di queste imprese si sarebbe diffusa ed affermata nel corso degli ultimi decenni dell’VIII secolo a.C. Gli Etruschi sepolti insieme ai greci provenienti da Eubea nella necropoli della valle di S. Montano di Ischia quasi certamente conobbero le vicende di personaggi omerici come Nestore, al quale fa riferimento, in modo ironico, l’iscrizione su una coppa rinvenuta in uno di questi corredi funerari. D’altra parte, in quel periodo, il contesto di Pithecusa, corrispondente ad un emporion, ossia ad un centro mercantile popolato da genti provenienti da diverse zone del Mediterraneo, doveva mostrarsi molto favorevole alla mescolanza di culture e tradizioni.

Anfora attica a figure nere raffigurante Piritoo e Antiope – Da Cuma – Pittore di Antiope, Gruppo di Leagros (510 a.C.) – Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) – Foto: Giorgio Manusakis

La tesi di una forte integrazione, in Campania, tra Greci ed Etruschi, già risalente ai decenni finali dell’VIII secolo a.C., sembra avere alcune prove a supporto. Molto suggestiva, a tal proposito, è la vicenda della Tomba 104 del Fondo Artiaco di Cuma – il suo corredo è stato esposto nella mostra Gli Etruschi e il Mann (12 giugno 2020 – 31 maggio 2021). La sepoltura, a fossa con ricettacolo, fu scoperta da Giuseppe Pellegrini nel 1902. Gli oggetti appartenenti al ricco defunto sono di varia provenienza geografico-culturale. Ad un lebete ossuario in argento di tradizionale matrice ellenica, con annesso coperchio e sostegno biconico, si associano oggetti molto peculiari: uno scudo di tradizione villanoviana, un fodero di spada di tipo italico, affibbiagli di fattura etrusca ed una oinochoe a bocca trilobata di tipo fenicio-cipriota. In merito all’origine etnica del defunto della tomba 104, l’ipotesi di una sua provenienza etrusca, per quanto a prima vista sorprendente, non appare del tutto inverosimile. Le due principali città della Campania di fine VIII-inizi VII secolo a.C., ovvero la greca Cuma e l’etrusca Capua, mai esplicitamente indicate dalle fonti letterarie in conflitto tra loro, potrebbero aver vissuto una sorta di osmosi culturale, ben evidenziabile dalla condivisione dei rituali funerari. In particolare, nel caso della deposizione di Fondo Artiaco, la scelta dell’incinerazione, con le sue annesse pratiche (banchetti e giochi), potrebbe suggestivamente richiamare l’epos omerico, e più nello specifico, secondo quanto scritto nell’Iliade, il sontuoso cerimoniale messo in atto per il funerale di Patroclo.

Parte del corredo rinvenuto nella Tomba 104 del Fondo Artiaco di Cuma – Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) – Foto: Giorgio Manusakis

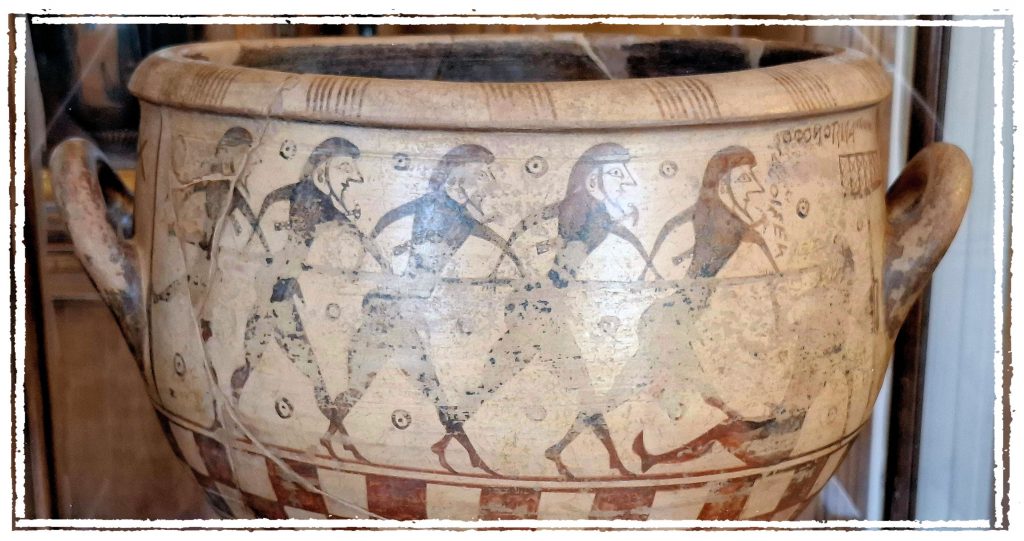

Il cratere di Aristonothos: un ceramista-pittore euboico (o forse cumano) al servizio delle elites etrusche

Un’altra vicenda, come quella legata al noto cratere di Aristonothos, scoperto a Caere e conservato ai Musei Capitolini a Roma, può essere annoverata tra le espressioni di quella che l’archeologo Valentino Nizzo ha definito con l’appellativo di ‘cultura meticcia’, le cui radici sembrano affondare proprio in Campania. Il ceramista firmatario del vaso quasi certamente avrebbe dipinto anche le scene rappresentate sulla sua superficie: da una parte, l’accecamento di Polifemo da parte di Odisseo e dei suoi compagni; dall’altra, una battaglia tra due contingenti navali.

Cratere di Aristonothos – Roma, Musei Capitolini – Foto: Simona Colletta

È molto probabile che sia il committente che il ceramista/pittore conoscessero già a priori il repertorio epico da cui erano state attinte le immagini, nonostante non fossero della stessa origine etnica. Se il primo infatti è un membro dell’aristocrazia ceretana, il secondo, invece, è un artigiano di provenienza o quantomeno di formazione euboica. Tale considerazione emergerebbe dall’analisi della sua firma, molto simile, da un punto di vista stilistico e glottologico, ad analoghe iscrizioni rinvenute su vasi prodotti a Cuma, come ad esempio la cosiddetta lekythos di Tataie, di pochi decenni più recente del cratere di Cerveteri. Non va dimenticato, infatti, che la polis dei Campi Flegrei, la più antica della Magna Grecia, secondo Strabone ebbe tra i suoi fondatori politai provenienti da Eubea. Nello specifico, lo scrittore di Amasea menziona tra i capi della spedizione coloniale un Megastene di Calcide ed un Ippocle di Cuma, città identificabile con un omonimo centro della stessa Eubea oppure con un altro situato nella penisola anatolica, nell’area dell’antica Eolia (Geografia, V, 4, 4).

Cratere di Aristonothos, particolare dell’accecamento di Polifemo – Roma, Musei Capitolini – Foto: Simona Colletta

Un’ulteriore prova a favore di questa tesi sulla provenienza di Aristonothos potrebbe consistere nell’uso, da parte di quest’ultimo, di un determinato tema decorativo. Si tratta di un granchio, animale marino che compare, nel cratere ceretano, su uno degli scudi dei soldati impegnati nella battaglia navale nonché nello spazio sottostante ad entrambe le anse del vaso. Secondo la studiosa G. Bagnasco Gianni, l’elemento figurativo in oggetto avrebbe una certa affinità stilistica con uno simile rappresentato in una serie di aryballoi da Eretria, decorati da un autore che J. P. Descoeudres definì appunto “Peintre des crabes”, cioè Pittore dei Granchi.

Cratere di Aristonothos, particolare della battaglia tra contingenti navali – Roma, Musei Capitolini – Foto: Simona Colletta

Il caso rappresentato dal cratere di Aristonothos, pertanto, sembra esprimere un fenomeno biunivoco. I flussi demografici, capaci di coinvolgere, tra gli altri, anche ceramisti, pittori ed artigiani, potevano svilupparsi, nella prima metà del VII secolo a.C., non solo da ma anche verso l’area laziale, caratterizzata dalla presenza di centri, come appunto Caere, dominati da elites aristocratiche filoelleniche.

Degli ulteriori sviluppi di questa koinè vi continueremo a parlare in una successiva puntata.