Villa Floridiana – Foto: Giorgio Manusakis

Esploriamo in questo articolo una delle aree verdi più belle e visitate di Napoli: Villa Floridiana.

a cura di Lucia Fontanarosa

Sulla collina del Vomero, vasta area collinare di Napoli, nel giugno del 1815 Ferdinando IV di Borbone, re di Napoli, poi Ferdinando I re delle due Sicilie, acquista per la moglie morganatica, Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia, vedova del principe Benedetto III Grifeo di Portanna, la tenuta del principe Giuseppe Caracciolo di Torella. All’interno dell’ampio terreno si erge un’imponente villa che, in onore della moglie, chiama Villa Floridiana e successivamente, per ristrutturarla, si affida all’architetto Antonio Niccolini, allievo del Vanvitelli.

La villa viene costruita in stile neoclassico, facendo acquisire agli edifici interni caratteri architettonici razionali, decisi e, allo stesso tempo, eleganti. Il parco invece viene curato direttamente dal direttore dell’Orto Botanico di Napoli di quell’epoca, il botanico ed orticoltore Friedrich Dehnhardt, il quale dona numerose specie di piante – soprattutto esotiche, tanto care alla duchessa di Floridia – pini, lecci, platani e, per renderlo ancora più regale ed elegante, una ricchissima collezione di camelie.

Il piccolo teatro all’aperto detto ‘della Verzura’ – Foto: Giorgio Manusakis

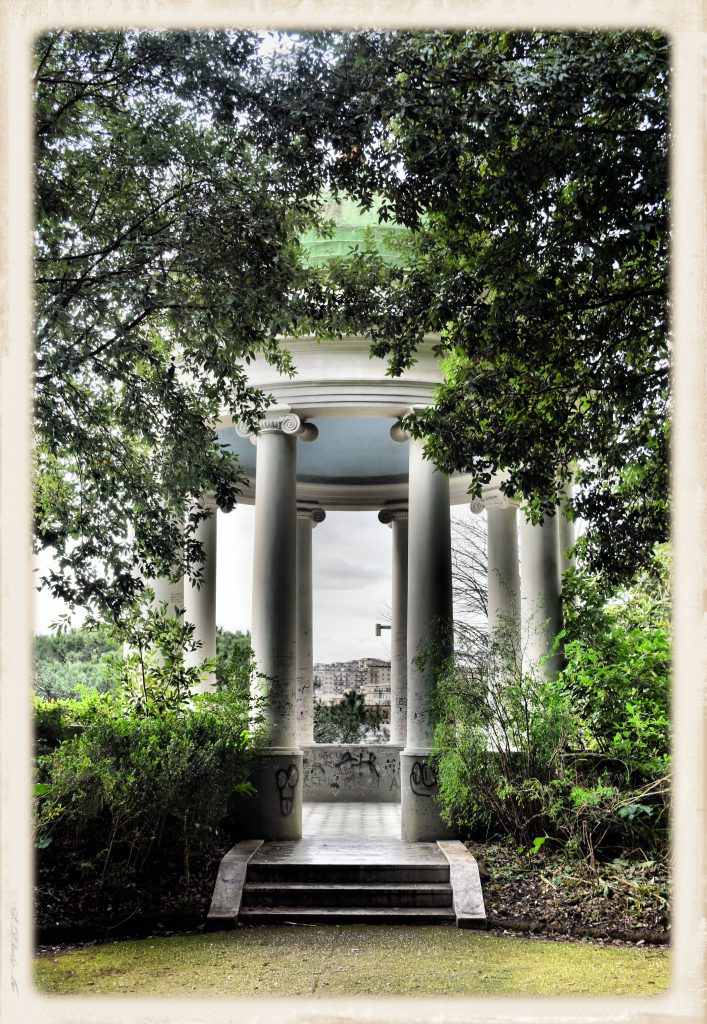

A lavori ultimati il complesso, dotato di un ulteriore ingresso verso Chiaia, oltre alla Villa Floridiana comprenderà le seguenti strutture: Villa Lucia, tutta in stile pompeiano, oggi raggiungibile attraverso un vialetto che parte da via Cimarosa; un piccolo teatro all’aperto, detto della Verzura; un tempietto a pianta circolare d’ordine ionico, le cornici, i fregi, le finte rovine e le serre.

Il tempietto ionico – Foto: Giorgio Manusakis

Niccolini realizza poi tre terrazze, raccordandole con uno scalone monumentale in marmo, e allarga la struttura a pianta rettangolare grazie alla costituzione di due ali laterali, destinate a luoghi di servizio.

Lo scalone monumentale – Foto: Giorgio Manusakis

La facciata settentrionale, considerata da sempre quella principale con accesso da Via Cimarosa, è organizzata su due piani lineari, mentre quella rivolta a meridione è articolata su tre piani.

Il pegno d’amore che Ferdinando dona alla sua amata Lucia, per suggellare il loro amore eterno, è il gruppo scultoreo, sito a Villa Lucia, della cosiddetta Fontana degli innamorati, che ritrae le divinità dell’amore coniugale, Eros e Imene.

All’interno della villa, nel retro, è presente anche un piccolo laghetto con le tartarughe scivolatrici, una specie d’acqua dolce diffuse in nord e sud America.

Il laghetto con le tartarughe scivolatrici – Foto: Giorgio Manusakis

Nel parco, inoltre, è presente una numerosa colonia di circa settanta gatti sotto protezione, tra cui il gatto arancione, i quali, tra profumi di camelie e architetture neoclassiche, in primavera ed estate, distesi sui prati si godono il sole.

Uno dei gatti della Floridiana – Foto: Giorgio Manusakis

Niccolini sceglie affascinanti motivi geometrici tipici del giardino all’italiana dall’estetica elegante, dove statue, fontane e pergolati creano uno spazio ricco e formale, mentre la soluzione prospettica è fornita dai dettagli del giardino all’inglese, composto da vari tipi di piante ed elementi artificiali come grotte, ruscelli e pergolati.

Il Museo Duca di Martina

Placido di Sangro, Duca di Martina, Conte di Buccino e di Brianza che dal 1829 risiede nel palazzo Carovita di Sirignano, nel quartiere Chiaia, amante dell’arte ed attivo collezionista, durante i suoi viaggi tra Londra e Parigi acquista numerosi oggetti di arte applicata, che vanno dal XII al XIX secolo. Nel 1994 Ezio Bruno de Felice e Eirene Sbriziolo aggiungono al patrimonio esistente, che era stato già donato al comune di Napoli nel 1911 da un nipote dell’aristocratico, una straordinaria collezione di opere in tartaruga, oggetti di galanteria in metalli e pietre preziose.

Il Museo Duca di Martina – Foto: Giorgio Manusakis

La collezione del Duca Di Martina, quindi, comprende oggetti di uso quotidiano come una splendida e ricca collezione di porcellane, proveniente da Giappone e Cina; piatti, bicchieri, posate, salsiere, vetri, cuoi, coralli e avori.

Il museo si articola su tre livelli, ovvero il piano terra, il seminterrato e il primo piano. Nel vestibolo, si possono ammirare i quadri raffiguranti il re Ferdinando I di Borbone e la duchessa di Floridia.

Vincenzo Camuccini, ‘Lucia Migliaccio duchessa di Floridia’ (1819) – Olio su tela – Foto: Giorgio Manusakis

Al primo piano troviamo porcellane e bozzetti di artisti napoletani del ‘700, mentre nell’anticamera, al piano terra, è presente un ritratto di Salvatore Postiglione che ritrae il Duca Di Martina.

Al piano terra ammiriamo, oltre ai dipinti, maioliche rinascimentali e barocche, vetri provenienti da Venezia, avori smaltati, cristalli e le tartarughe aggiunte alla collezione preesistente.

Al piano seminterrato troviamo una collezione di maioliche originarie di Deruta, Gubbio, Faenza, Castelli (in Abruzzo) e Palermo.

Le porcellane

Probabilmente la collezione di maggiore rilievo è la raccolta d’arte orientale, formata da circa 1200 porcellane, provenienti dalla dinastia Ming, che dal 1368 al 1644 assunse il controllo assoluto della Cina, e Qing (1644-1911), ultima dinastia imperiale in Cina, prima dell’avvento della Repubblica Cinese.

Vi sono poi oggetti di origine giapponese, in stile Kakiemon, prodotti negli opifici di Arita, nella prefettura di Saga, a partire dalla metà del XVII secolo, decorati a smalto, che dal 1971 il governo giapponese ha dichiarato “patrimonio culturale intangibile”.

Al primo piano sono presenti le porcellane francesi, provenienti da Chantilly, Rouen, Saint Cloud ed una ricca raccolta da Sèvres.

Panoramica delle sale della collezione Orientale – Foto: Giorgio Manusakis

Le finte rovine regalano meraviglie inaspettate

Durante recenti lavori di ripulitura delle finte grotte, a cura del NesIS, (Neapolis Information System), con la collaborazione della Direzione regionale Musei della Campania e con la partecipazione degli studenti dell’Università L’Orientale di Napoli, da uno scavo condotto dai professori Marco Giglio e Gianluca Soricelli sono venuti alla luce nuovi importanti ritrovamenti archeologici, risalenti al I secolo d.C.

Tra i più importanti si evidenziano alcuni pilastri in opera vittata, frammenti di rivestimenti in cocciopesto appartenenti all’arte decorativa romana, a testimonianza che in quella zona era stata edificata una villa, e frammenti di sigillata africana e anfore, che dimostrano l’intensa attività culturale e commerciale che caratterizzava Napoli.

La successiva fase di trasformazione delle strutture ha comportato l’integrazione e il raddoppiamento dei suddetti pilastri originari nel contesto di un finto rudere. Le pareti, invece, sono state trattate con un rivestimento in pietra lavica e intonaco in finto opus reticulatum, che ha restituito così alle grotte l’aspetto di antiche rovine.

[…] ovvero la Pietà con il San Giovanni Evangelista, che fa parte della ricca collezione del Museo Duca di Martina ed è giunta a Capodimonte per questa […]