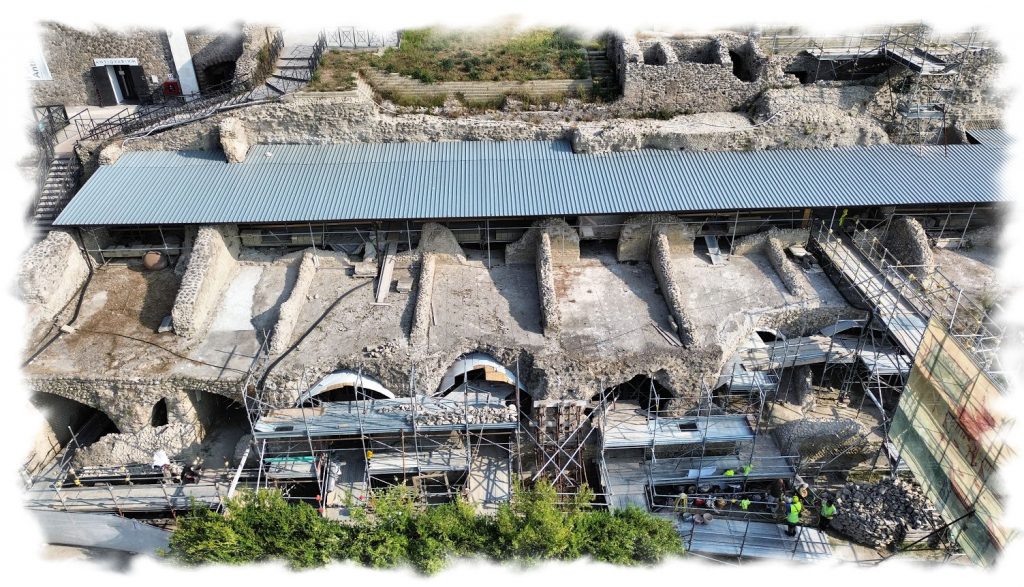

Pompei, Insula meridionalis – Foto (modificata) da comunicato stampa

Le indagini in corso in questa zona della città stanno confermando sempre più la tesi del suo ripopolamento dopo l’eruzione del 79 d.C.

Le testimonianze emerse nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza, restauro e consolidamento dell’Insula Meridionalis di Pompei hanno riportato in primo piano un fenomeno spesso ignorato o addirittura “cancellato” nella narrazione archeologica dell’antica città, che è quello della sua rioccupazione dopo la terribile eruzione del 79 d.C. Una ricostruzione, questa, in passato accantonata per diversi motivi, legati sia alla metodologia degli scavi, sia alla costruzione della memoria collettiva del sito, che merita di essere recuperata.

La narrazione tradizionale e l’immaginario socio-culturale su Pompei sono, da sempre, concentrati sul fotogramma che immortala la città nel momento della catastrofica eruzione vesuviana del 79 d.C. e sulla conservazione degli edifici, degli oggetti e delle storie umane rimasti sotto la cenere. Ciò, sin dai primi rinvenimenti ottocenteschi, ha portato gli archeologi a privilegiare lo scavo e lo studio dei livelli e dei reperti databili ai momenti immediatamente precedenti l’eruzione, considerati più preziosi, oscurando le fasi successive di riappropriazione e mutazione urbana da parte dei sopravvissuti o dei nuovi insediati nei secoli successivi.

Pompei, Insula meridionalis – Foto (modificata) da comunicato stampa

La conseguenza è stata, soprattutto in passato, una rimozione quasi sistematica di tutte quelle testimonianze di vita post-eruzione (come murature ricostruite, forni improvvisati, focolari di fortuna, ossa di animali, oggetti di scavo secondario), in quanto ritenute deturpazioni o comunque segni di decadimento, senza alcun valore storico ed artistico. In altre parole, si è assistito ad un processo che gli studiosi hanno definito come una vera e propria “rimozione storiografica e archeologica” della Pompei “seconda”, successiva alla sua distruzione. Pertanto, come risultato scontato, si è determinata una frammentarietà delle tracce della rioccupazione, peraltro spesso alterate e, a catena, una scontata difficoltà nella loro corretta interpretazione.

Fortunatamente in questi ultimi anni la politica di gestione dell’area archeologica è cambiata e c’è una maggiore predisposizione ad una rilettura inclusiva del sito, dove anche le testimonianze della Pompei degli anni precedenti e successivi alla sua distruzione sono riconosciute parte integrante della sua storia urbana, sociale e culturale.

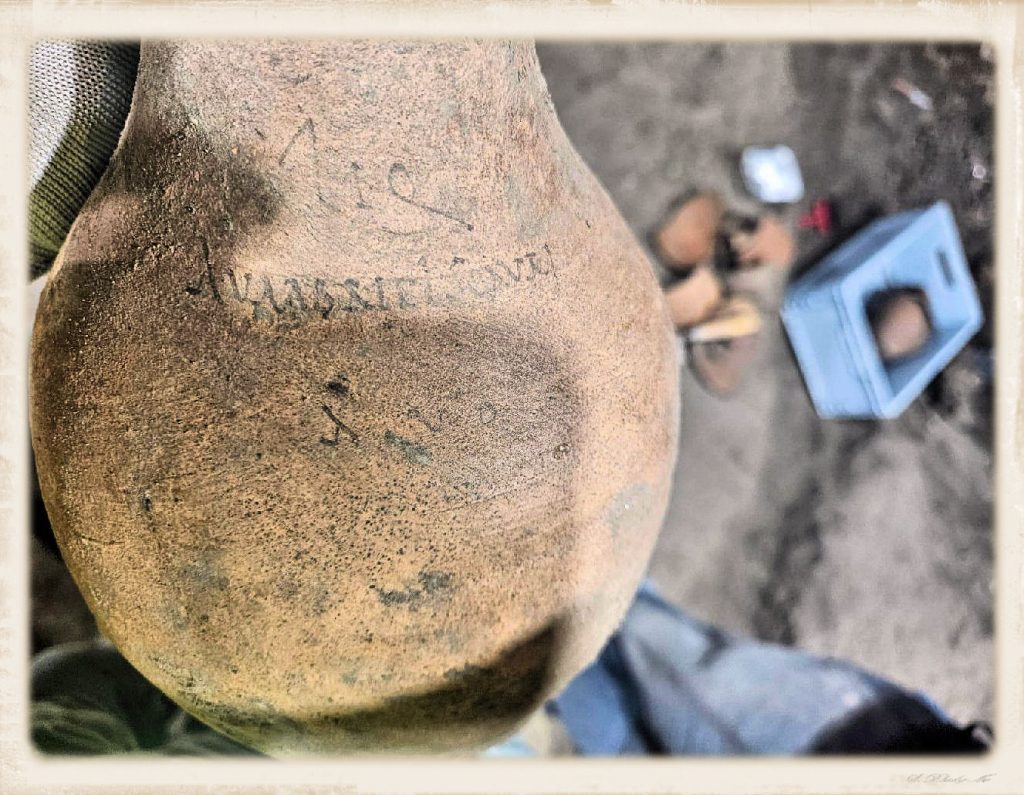

Contenitori in terracotta da dispensa – Tracce di insediamento post 79 d.C. – Foto (modificata) da comunicato stampa

Ne sono la dimostrazione il resoconto sugli scavi recenti nell’Insula meridionalis e i contributi critici sull’“inconscio archeologico” di cui si occupa l’articolo La rioccupazione nell’Insula meridionalis di Pompei dopo il 79 d.C. – Riflessioni a margine dell’inconscio archeologico, pubblicato il 6 agosto sull’E-Journal degli Scavi di Pompei. Un articolo nel quale, oltre al dovuto bilancio sullo stato attuale della ricerca sul campo, è riportata una riflessione critica del suo direttore, Gabriel Zuchtriegel, che mette in relazione l’inconscio, dal punto di vista psicologico, e la ricerca archeologica nella tutela e nella valorizzazione del sito di Pompei. L’autore sottolinea come sia necessario evitare tanto la ‘rimozione’ secondaria, secondo il modello freudiano (risaltando la Pompei del 79 d.C. ed eliminando le tracce tardo antiche e medievali), quanto un relativismo radicale, che metta sullo stesso livello, da un punto di vista storico, la Pompei del 79 d.C. e gli altri insediamenti stratificati.

Le dinamiche del fenomeno

Nel corso delle indagini archeologiche riguardanti la zona compresa tra la Villa Imperiale e il Quadriportico dei Teatri, peraltro ancora in corso, è stata acquisita una cospicua serie di reperti (nell’area sotto il tempio di Venere, la grande quantità di materiale ceramico rinvenuto finora sembra ascrivibile a una occupazione che si spinge fino alla metà del V secolo d.C.) che testimoniano la rioccupazione di Pompei dopo l’eruzione. Un ritorno nella città ormai distrutta, le cui tracce, però, in molti casi sono state letteralmente rimosse dagli archeologi per raggiungere i livelli del 79 d.C. Quindi Pompei, dopo il tragico evento, non fu del tutto abbandonata.

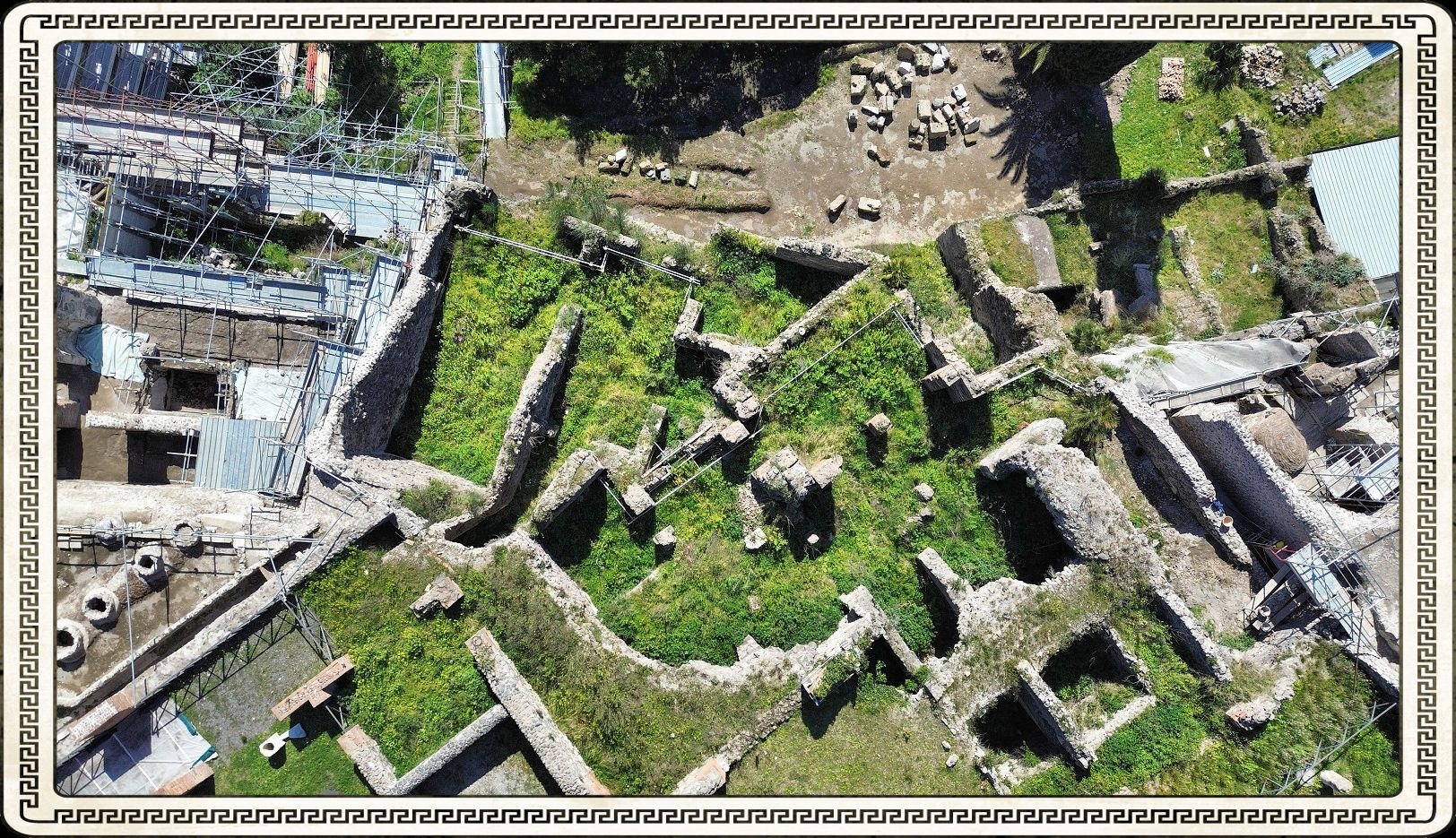

Granai del tempio di Venere – Tracce di insediamento post 79 d.C. – Foto (modificata) da comunicato stampa

Bisogna tenere conto che, secondo una stima, questo centro, al momento dello scoppio del Vesuvio, contava una popolazione di almeno 20mila abitanti, i quali non furono tutti sepolti dall’eruzione. Gli scavi nel corso degli anni, come sottolineato, hanno portato alla luce i resti di circa 1300 vittime a fronte dell’esplorazione di almeno due terzi dell’antica città; possono sembrare poche ma va tenuto conto che alcune persone possono essere perite fuori le sue mura durante la fuga. Certo è che vi furono sopravvissuti, come fanno intuire anche iscrizioni con nomi pompeiani in altri centri campani, ma non tutti ebbero la forza fisica ed economica di ricominciare altrove la propria vita, per cui è spiegabile, passata la fase critica, un loro ritorno nella città, che non venne completamente seppellita. Essi, insieme ai nuovi arrivati (senza dimora o in cerca di possibilità), si insediarono tra le rovine, spesso adattando i piani superiori degli edifici che affioravano dalla cenere in alloggi di fortuna. Questi spazi degradati furono utilizzati per la vita quotidiana e riconvertiti in forni, focolari e mulini.

Come sottolineato nell’articolo, in particolare, la riemersione di forni da pane, laddove esistevano in precedenza altre attività, è lo specchio della tendenza all’adattamento alla nuova situazione, orientata soprattutto alla sussistenza e alla produzione locale.

Resti di forno Insula meridionalis Regio VIII – Foto (modificata) da comunicato stampa

Come evidenziato dagli studiosi, si trattò di un insediamento disordinato, privo di infrastrutture e servizi, paragonabile a un ‘accampamento’ o ad una ‘favela tra le rovine’. L’analisi storica e quella dei dati acquisiti evidenziano come la rioccupazione fosse dettata sia dalla necessità, per i sopravvissuti senza altre possibilità, che dalla speranza di trovare oggetti di valore scavando tra le macerie.

Fu una situazione tanto precaria che l’imperatore Tito fu indotto a incaricare due consoli, quali curatores Campaniae restituendae, di promuovere la rifondazione di Pompei e Ercolano e di occuparsi dei beni di chi non aveva lasciato eredi. Il suo fu un tentativo vano in quanto i due insediamenti non riacquisirono più la loro vitalità originaria. Tuttavia, le tracce acquisite ci parlano di una costante frequentazione tardo-antica fino al V secolo d.C., che cessa definitivamente, sia nella casa dei Mosaici Geometrici che negli Horrea (dove sono in itinere le ricerche), nel VI secolo d.C. a causa di un’altra devastante eruzione (detta “di Pollena”) e di crolli importanti.

Contenitore in terracotta da garum riutilizzato nell’insediamento post 79 d.C. – Foto (modificata) da comunicato stampa

Il nuovo corso dell’archeologia inclusiva

Quella raccontata è una vicenda che non parla di una nuova spettacolare scoperta, ma che è di grande significato per quanto riguarda il compiuto recupero della memoria storica del nostro paese. Questo è anche il senso delle parole di Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito e coautore dell’articolo: “L’episodio epocale della distruzione della città nel 79 d.C. ha monopolizzato la memoria – commenta il direttore. Nell’entusiasmo di raggiungere i livelli del 79, con affreschi meravigliosamente conservati e arredi ancora intatti, le tracce flebili della rioccupazione del sito sono state letteralmente rimosse e spesso spazzate via senza alcuna documentazione. Grazie ai nuovi scavi il quadro diventa ora più chiaro: riemerge la Pompei post 79, più che una città un agglomerato precario e grigio, una specie di accampamento, una favela tra le rovine ancora riconoscibili della Pompei che fu. Noi archeologi in questi casi ci sentiamo come gli psicologi della memoria sepolta nella terra: tiriamo fuori le parti rimosse dalla storia, e questo fenomeno ci dovrebbe indurre a una riflessione più ampia sull’inconscio archeologico, su tutto ciò che viene rimosso o obliterato o rimane nascosto, all’ombra di altre cose apparentemente più importanti.”

Resti di forno Insula meridionalis Regio VIII – Foto (modificata) da comunicato stampa

[…] nostro articolo pubblicato sul magazine n.71 del 30/09/2025, dove abbiamo parlato della vita a Pompei dopo la […]