Foto (modificata) da comunicato stampa

Durante alcuni lavori urbani sono venuti alla luce resti archeologici databili in epoca bizantina.

Le attività archeologiche hanno il pregio di essere finalizzate alla ricostruzione storica e sociologica delle città senza dare nulla per scontato. Il più delle volte indagano un passato sempre più remoto, ma talora hanno anche lo scopo di chiarire lo sviluppo di una comunità in altre fasi storiche, comprese quelle più recenti. Il caso delle mura medievali scoperte a Lecce in questi giorni, frutto di un intervento di archeologia urbana voluto dalla locale soprintendenza, ne è la dimostrazione.

L’intervento di archeologia urbana a Lecce

A partire dal mese di giugno scorso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto ha dato il via a un significativo intervento di archeologia urbana nel centro storico di Lecce, con l’obiettivo precipuo di acquisire ulteriori elementi di conoscenza della storia della città, con particolare riguardo al periodo dell’alto Medioevo.

Le attività archeologiche si sono concentrate in un settore cruciale, tra piazza Sant’Oronzo e via Alvino, quindi molto vicino alla porzione già visibile dell’anfiteatro romano, il monumento ad oggi più rappresentativo del municipium di Lupiae.

Come accade solitamente, gli interventi archeologici sono stati avviati in concomitanza con l’esecuzione di lavori di riqualificazione delle strade da parte del Comune di Lecce, alla fine dello scorso anno. La rimozione del basolato, già nell’immediatezza, aveva portato alla luce ulteriori elementi noti dell’anfiteatro romano, tra cui parte della càvea (detta anche kòilon, è l’insieme delle gradinate dove prendevano posto gli spettatori), una porzione del muro anulare ed alcuni pilastri perimetrali.

Le attività di scavo, però, oltre a confermare quello che era lo sviluppo planimetrico dell’edificio, hanno fatto riemergere, a ridosso di esso, immediatamente a nord e al di fuori del suo perimetro, potenti strutture murarie assolutamente inaspettate e, quindi, di grande interesse per la ricostruzione della storia della città.

Foto (modificata) da comunicato stampa

L’imponente sistema difensivo altomedievale

Come accennato, la sorprendente scoperta ha indotto la Soprintendenza ad approfondire la ricerca, grazie alla quale si è potuto constatare che le strutture scoperte sono parte di un’imponente opera di fortificazione: un sistema di difesa realizzato in due momenti successivi, che ha finito per sovrapporsi al preesistente edificio romano destinato agli spettacoli.

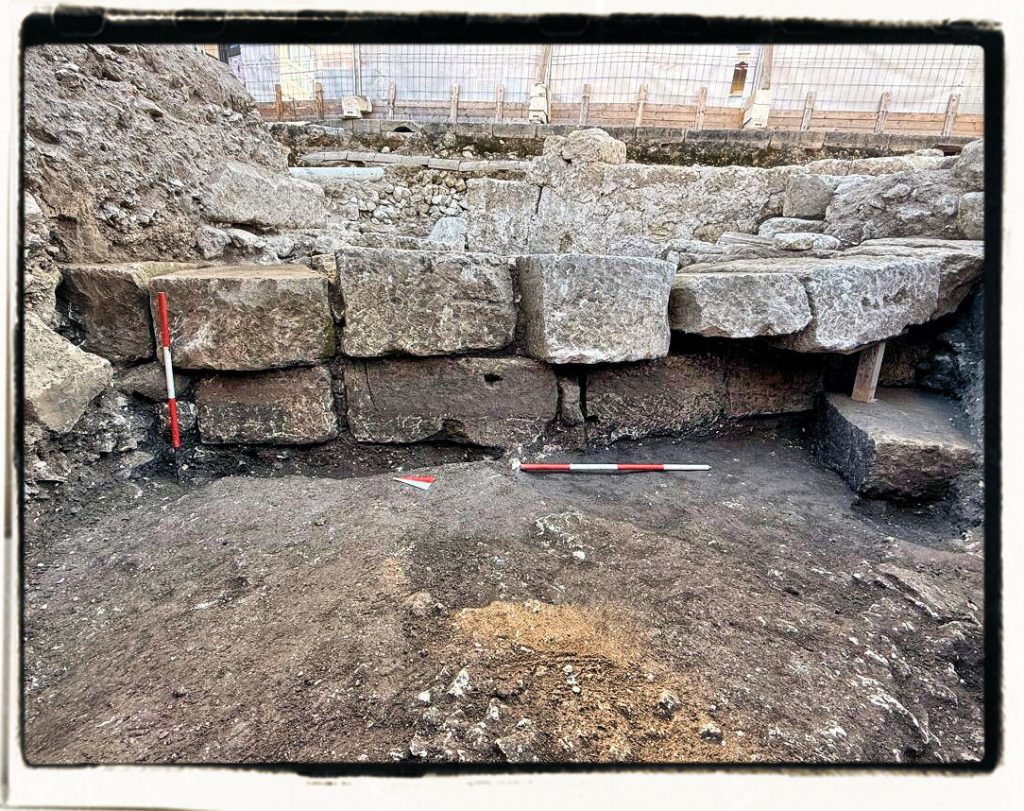

Gli archeologi hanno individuato, in primis, un poderoso muro largo circa 3,70 metri, realizzato con la tecnica “a sacco”, che prevedeva la costruzione di due cortine murarie distanziate tra loro e riempite da materiale di risulta. Tale modalità esecutiva non rappresenta certo una novità dell’architettura moderna, in quanto ha radici che affondano nell’antichità fino all’epoca di egizi e greci, che la utilizzavano ampiamente nei loro sistemi difensivi e nelle strutture edili affinché queste potessero resistere al tempo. Per la realizzazione del muro, addossato ai pilastri perimetrali dell’anfiteatro, che si sviluppa verso nord per oltre 15 metri, risultano reimpiegati grandi blocchi provenienti dallo smontaggio del vicino edificio per spettacoli e di altri monumenti esistenti nell’area. Chiaramente l’estensione a settentrione e la successiva deviazione ad angolo retto verso est hanno permesso di seguirne l’andamento – in alcuni tratti esso supera i due metri d’altezza – fino ai fabbricati che delimitano attualmente la grande piazza.

Foto (modificata) da comunicato stampa

Le preliminari analisi stratigrafiche hanno consentito di datare la struttura difensiva in un range temporale compreso tra il V e il VI secolo d.C., nell’alto Medioevo. Si tratta di un periodo scarsamente documentato, considerato di decadenza, caratterizzato, però, da un’estrema turbolenza politica e militare. L’ipotesi degli studiosi è che l’anfiteatro, con l’avvento del cristianesimo e con la proibizione dei ludi gladiatori nelle arene, voluta nel 404 dall’Imperatore Romano d’Occidente Onorio, avesse già perso la sua funzione originaria, divenendo gradualmente parte del sistema difensivo della città. Successivamente, sempre durante l’alto Medioevo, la fortificazione assunse maggiore spessore e il tratto angolare del grande muro venne rinforzato attraverso la realizzazione di una massiccia torre a pianta circolare del diametro di circa dodici metri, reimpiegando, in larga parte, i grandi blocchi delle precedenti strutture collocati a secco.

Implicazioni storiche: Lecce come kastron bizantino

Quanto portato alla luce offre significativi elementi per comprendere l’evoluzione della città in un periodo come quello bizantino del quale, come accennato, poche sono le notizie a livello storiografico. Certamente, in questa fase, la mole dell’anfiteatro ha finito per giocare un ruolo essenziale per la costruzione di un apprestamento difensivo funzionale alla protezione dell’antica Lupiae. Peraltro il grande muro rettilineo scoperto in via Alvino mostra diverse analogie con una struttura individuata agli inizi del Novecento dall’archeologo Cosimo De Giorgi, che per primo, con i suoi scavi sotterranei, aprì una finestra sul passato della città di oltre duemila anni, dal IV secolo a.C. alla fine dell’Ottocento.

Foto (modificata) da comunicato stampa

Per sintetizzare, in età altomedievale l’anfiteatro sarebbe divenuto parte integrante della struttura di un kastron bizantino, un insediamento composto dalla fortezza e dal centro politico urbano. La fortificazione delle città da parte dei bizantini non fu un fenomeno sporadico; anzi, esso è ben documentato in diversi altri contesti della stessa Puglia, della Calabria e della Sicilia e trovò la sua ragion d’essere nella necessità di difendersi dalle incursioni dei barbari, che approfittarono del progressivo indebolirsi dell’impero romano. Una testimonianza che corrobora l’ipotesi di tale trasformazione della città deriverebbe dalle parole del geografo del XII secolo Guidone, secondo cui, in età normanna, gli abitanti di quello che era ormai un piccolo municipium si erano arroccati nell’anfiteatro, abbandonando gli edifici monumentali del periodo romano, ormai ridotti in rovina. Il recente rinvenimento delle mura medievali offre non solo nuovi spunti di riflessione sulla storia di Lecce, ma rappresenta anche un tassello prezioso che va ad arricchire la conoscenza del suo patrimonio archeologico. Questo ritrovamento, frutto della sinergia tra enti di tutela (l’intervento è stato finanziato dalla Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura nell’ambito del Piano gestionale annuale dedicato alle spese per le indagini e le attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico) ed amministrazione locale, restituisce valore alla stratificazione storica del capoluogo salentino e invita a ripensare il rapporto tra la comunità e i suoi spazi. Riscoprire antiche fortificazioni è molto più di un evento archeologico, perché restituisce memoria e consapevolezza all’identità cittadina, aprendo nuovi spazi per la sua valorizzazione culturale e turistica.